— was sein muss und was nicht sein darf

Ende Juli vergangenen Jahres trat der „Bildungsplan – Erweiterte Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg“ in Kraft.

wamiki sprach mit Prof. Dr. Frauke Hildebrandt und erfuhr, wie gute Bildung im Kita-Alltag aussehen kann, was nötig und möglich ist – unter allen Bedingungen – und was gar nicht geht.

Hier gibt es das Interview als PDF: Bildung in Alltagssituationen_1_2025

Was ist das Besondere an dem neuen Bildungsplan?

Neu ist, dass Alltagssituationen im Fokus stehen. Das ist in einem Bildungsplan bundesweit erstmalig der Fall und hat folgende Vorgeschichte: Anfang der 2000er Jahre entstand die Idee, Bildungspläne für Kitas zu entwickeln, denn der PISA-Schock saß tief und hatte bewirkt, dass man in den Schulen dachte: Um Gottes Willen, die Kinder können nicht mehr so gut lesen, schreiben und rechnen wie früher! Das muss auch an den Kitas liegen, in denen zu wenig Bildung stattfindet. Zwar konnten die Schulen sich an die eigenen Nasen fassen und taten das auch, doch für die Kitas hieß es: Da muss mehr Bildung rein, und deshalb müssen jetzt die Inhalte der Schule in die Kita transferiert werden, aber nicht als Fächer, denn in der Kita sitzen die Kinder ja nicht am Tisch und lernen Mathematik oder Sachkunde. Also wird nicht von Schulfächern gesprochen, sondern von Bildungsbereichen, und jedes Bundesland kriegt seinen Bildungsplan, aufgeteilt in diese Bereiche, in denen steht, welche Kompetenzen die Kinder entwickeln können, was man dafür in den Kitas tun kann und welches Material gebraucht wird. Damals entstanden auch die „Grundsätze elementarer Bildung in Brandenburg“.

20 Jahre später merkte man, dass sich die Kita-Qualität trotz der Bildungspläne nicht wirklich verbessert hatte. Und nach der Pandemie begann in Brandenburg wieder eine große Schul-Diskussion, denn die Kompetenzen der Schulkinder hatten sich auch nicht verbessert. Inzwischen ist man in vielen Bundesländern dabei, die Bildungspläne für die Kitas zu verändern.

Müsste man nicht erst mal die Grundlagen für gute Bildung verbessern?

Natürlich sind Strukturen für die Qualität wichtig. Der Personalschlüssel ist nach wie vor schlecht, obwohl alle wissen, dass man mit weniger Kindern in der Gruppe viel besser arbeiten kann. Deshalb hatte ich gar keine Lust, mich mit unserem Team zu bewerben, den Bildungsplan für Brandenburg zu schreiben. Ich dachte, es muss mehr Geld in die Kitas fließen, mehr Personal muss eingestellt werden, bevor man einen neuen Bildungsplan entwerfen kann. Aber Bianka Pergande, mit der ich die Autorengruppe leitete, überzeugte mich. Dass es neben Strukturen und dem Personalschlüssel auf die Haltung und die Handlungskompetenzen von Erzieherinnen ankommt, wissen wir schon lange. Auch da musste sich ganz klar etwas verbessern, und ein guter Bildungsplan kann dazu etwas beitragen. Also bewarben wir uns, als das Land Brandenburg die Erarbeitung des neuen Bildungsplans ausschrieb. Ich hoffte zwar im Stillen, dass andere Teams zu Zuge kommen, aber wir waren die einzigen und bekamen den Zuschlag. Danach setzten wir uns hin und überlegten: Was muss in so einen Plan eigentlich rein?

Weshalb kamt ihr auf die Idee, Alltagssituationen in den Mittelpunkt zu stellen?

Wir schauten uns die Studien zur Bildungsqualität in Kitas an und sahen klipp und klar: Bildung in Kitas findet nur statt, wenn der Alltag bildungsgetränkt und bildungsgesättigt ist. Es geht um die kleinen Sequenzen, um die Gespräche, die in der Garderobe stattfinden, um das, was beim Aufräumen erzählt oder gesungen wird – all das macht Bildung aus und nicht nur das Angebot am Vormittag oder Nachmittag. Das schadet zwar nichts, aber es reicht bei weitem nicht.

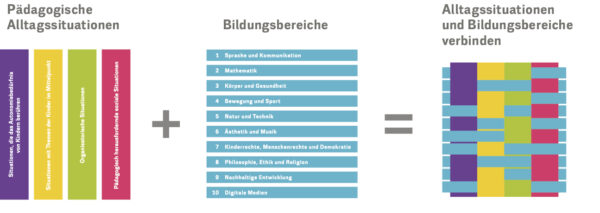

Dieses Flechtwerk, eine Art Matrix, die den Plan strukturiert, ist das Herz des Bildungsplans.

Und diese Sequenzen lassen sich nicht in Bereiche zerlegen.

Richtig. Die Bildungsbereiche machen ja Sinn, aber nur, wenn ganz klar ist, wie sie im Alltag verankert werden können. Einfach Bildungsbereiche zu definieren, die auf den ersten Blick nicht viel mit dem Kita-Alltag zu tun haben, und nichts weiter dazu zu sagen, wie das eine auf das andere bezogen werden kann, schien uns zu wenig. Das ist so, als wären in einem Kochbuch nur die fertige Gerichte abgebildet und die Zutaten angegeben. aber wie man etwas zubereitet, das wird nicht verraten. Dabei kommt so ziemlich alles darauf an, dass man mit den Zutaten das Richtige tut, damit ein wohlschmeckendes Gericht entsteht. Zwar hinkt der Vergleich von Rezepten mit Bildungsprozessen, denn pädagogische Interaktionen sind vielschichtig und immer wieder kontextabhängig zu beurteilen. Trotzdem gibt es natürlich Leitlinien.

Also beschlossen wir, Alltagssituationen zu beschreiben, danach die Bildungsbereiche exemplarisch einzuflechten und zeigen, welche mathematischen Impulse man in der Garderobe oder beim Waschen setzen kann, welche Sprach- oder Kommunikationsimpulse man in alle möglichen Alltagssituationen einbringen kann, zum Beispiel beim Unterwegs-Sein, im Morgenkreis oder beim Essen.

Wie habt ihr solche Alltagssituationen beschrieben?

Wir haben gesagt: Wir brauchen eine ganz konkrete Sprache, wollen bis hin zu den Worten, die gesprochen werden, so konkret werden, dass der Plan als Orientierungslinie dienen kann. Im pädagogischen und sozialpädagogischen Bereich wird nämlich meist zu diffus, zu neblig gesprochen, zum Beispiel: Sei mal wertschätzend! Was heißt das denn in der Garderobe? Da denkt die eine Pädagogin, wertschätzend ist, so zu reden. Die andere denkt, anders zu reden ist wertschätzend. Also müssen wir sagen, welches Sprechen oder welche Assistenz wertschätzend ist und welche nicht. Bei einem Kind in der Garderobe ist es zum Beispiel wichtig, darauf zu achten, dass es so viel wie möglich selbst macht und dass man ihm nicht einfach die Sachen aus der Hand nimmt, sie ihm anzieht und hinterher darüber klagt, dass es nicht selbstständig genug ist. Beschämungen wie „Kannst du nicht schneller machen? Marie ist schon fertig, und auf dich müssen wir warten“ gehen überhaupt nicht.

Jedenfalls war unsere Devise: Wir müssen ganz konkret sein, wenn wir die Alltagssituationen beschreiben. Danach haben wir sie mit Fachleuten und Praktikerinnen aus Kitas besprochen und definiert, welche Situationen wichtig sind. Schließlich haben wir uns für vier Bereiche von Alltagssituationen entschieden.

Welche Bereiche sind das?

Das sind 1. die Autonomie-Situationen; 2. Situationen, in denen Themen der Kinder im Mittelpunkt stehen; 3. organisatorische Situationen und 4. pädagogisch herausfordernde Situationen.

In den Autonomie-Situationen sind die ureigensten Bedürfnisse nach Selbstbestimmung von Kindern unmittelbar betroffen. Dazu zählen Essen – Stichworte: aufessen und Kostehäppchen, Schlafen – also die unterschiedlichen Schlafbedürfnisse der Kinder, Bad und Hygiene sowie Spiel.

Die an den Themen der Kinder orientierten Situationen können von den Fachkräften bedient werden, indem sie spezielle Impulse setzen. Zum Beispiel: Wie initiiere ich ein Projekt? Wie gestalte ich den Morgenkreis? Oder: Wie kann ich gut mit Kindern Regeln aushandeln? Solche Dinge finden sich in diesem Bereich, also Situationen, in denen die Themen der Kinder aufgegriffen werden können.

Der dritte Typus sind die organisatorischen Situationen. Damit meinen wir zum Beispiel das Aufräumen oder Übergänge, die oft hektisch ablaufen. Wenn man diese Situationen, die immer wieder vorkommen, pädagogisch gut nutzt, lernen die Kinder unheimlich viel.

Der vierte Situationstyp nimmt im Tagesablauf keinen bestimmten Zeitraum ein, kommt aber auch immer wieder vor: die pädagogisch herausfordernden Situationen. Zum Beispiel: Kinder streiten sich, tragen Konflikte aus, beschweren sich über Fachkräfte, leisten Widerstand – wie geht man damit um? Was kann man tun, wenn Kinder einander ausgrenzen oder ihre eigenen Emotionen noch nicht gut regulieren können?

Solche Situationen haben wir beschrieben und gezeigt, wie sie aussehen können, wenn man best practice in Brandenburg zugrunde legt.

Gibt es etwas, das sich wie ein roter Faden durch diese vier Bereiche zieht?

Ja. Neben der bildungswissenschaftlichen gibt es die kinderrechtliche Herleitung. Arbeitet man kinderrechtsbasiert, hat man nicht nur die Schutz- und Förderrechte von Kindern im Blick, sondern auch ihre Beteiligungsrechte. Wir haben versucht, das in der Beschreibung der Alltagssituationen bei jeder Gelegenheit deutlich zu machen und auch die Förderrechte zu beachten.

Längst wissen wir, dass der Intelligenzquotient für den Bildungserfolg von Kindern, für ihren Lernerfolg in der Schule weniger wichtig ist als die Fähigkeit, sich selbst zu regulieren. Wenn ein Kind sich selbst in den Griff kriegt, hat es bei kleinerem IQ eine höhere Chance, einen guten Bildungsabschluss zu erreichen. Um sich selbst regulieren zu können, muss das Kind seine Bedürfnisse kennen. Das klappt aber nicht, wenn es sich in eine stille Ecke setzt und sich vornimmt: Jetzt will ich mal meine Bedürfnisse kennen lernen. Das klappt nur, wenn es bei der Artikulation seiner Bedürfnisse wahrgenommen wird, ernst genommen wird und erlebt, dass Erwachsene mit ihm in Verhandlung darüber treten, wenn es mitbestimmt, sich einbringt. Ein Kind, dessen Bedürfnisse nicht respektiert werden, kann nicht lernen, sich selbst zu regulieren. Doch sich selbst in den Griff zu kriegen, das ist Goldstaub in unserer Gesellschaft. Es wird niemanden geben, der das für das Kind tut. Das muss es selbst lernen…

… und erleben, dass es dabei an Grenzen stößt.

Sicher, denn die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse hat Grenzen, wenn sie die Bedürfnisse anderer Menschen beschränkt. Das haben wir deutlich beschrieben, und zwar in dem Situationstypus, in dem es um pädagogisch herausfordernde Situationen geht. Wir wissen nämlich, dass in den Kitas häufig Regeln durchgesetzt werden wie „Im Flur darf man nicht rennen“ oder „Im Flur dürfen nur soundso viele Schuhe stehen“. Das nennen wir verhandelbare Regeln. Doch wo es um die ethischen Grundregeln unserer Gesellschaft geht, sind Fachkräfte häufig weniger konsequent.

Natürlich sind Kinder keine Engel, sondern setzen ihre Interessen im Spiel mitunter rigide durch. Davon betroffene Kinder fühlen sich oft nicht gesehen und allein gelassen. Da ist es wichtig, dass die Erwachsenen viel stärker im Blick haben, was zwischen Kindern in Ausgrenzungsprozessen oder Konflikten eigentlich passiert. Sie brauchen eine Technik, um die Werte unserer Gesellschaft für die Kinder erlebbar zu machen – gerade dann, wenn es schwierig wird.

Geht es um so etwas wie die Schuhe im Flur, haben Erwachsene ein Regelbewusstsein, aber es fehlt oft an Handlungskompetenz, wenn es um unverhandelbare Regeln geht, die in der Kita wirklich durchgesetzt werden müssen. Da plädieren wir für knallharte Konsequenz: Ausgrenzung und Diskriminierung gibt es in der Kita nicht. Kommt das vor, müssen die Fachkräfte eingreifen und klare Regeln setzen, die nicht verhandelbar sind.

Um noch einmal auf den roten Faden zurückzukommen: Zum einen ist das der Kinderrechtsbezug, zum anderen haben wir jede Alltagssituation auf die gleiche Weise strukturiert. Wir steigen ein, indem wir sie kurz beschreiben und aufzeigen, welche Eigenständigkeitserfahrungen die Kinder in dieser Situation machen können und worin Risiken bestehen. Zum Beispiel Hektik, Enge oder die Suche nach Kleidungsstücken in der Garderobe. Danach benennen wir gutes pädagogisches Handeln, zum Beispiel: Assistiere besser mit Worten als mit Händen. Zieh einem Kind die Jacke nicht an, sondern sage ihm: „Du könntest deinen Arm ein bisschen hoher heben, dann rutscht er in den Ärmel.“

Zu jeder Situation gibt es Praxisbeispiele, die aus Interviews mit Brandenburger Kindern stammen. Wir haben sie gefragt: Wie ist die Situation denn für euch? Wie wünscht ihr sie euch? Was findet ihr gut, was nicht?

Und schließlich beschreiben wir auch Handeln, das in den Situationen nicht gut ist. Wir haben Praktikerinnen gefragt, zu welchen No-gos es häufig kommt.

Auf manche Erzieherinnen wirkt dieses „Lass dies, tu das“ sehr direktiv. Warum habt ihr das so gemacht?

Wir hörten immer wieder, dass Fachkräfte wissen wollen, was geht und was nicht geht, wo die Grenze ist und was sie tun sollen, wenn Kolleginnen nicht wertschätzend mit Kindern umgehen, zum Beispiel einem Kind sagen: „Du bist schon wieder Bummelletzter.“

Nach einer Umfrage unter 2.000 Pädagoginnen und Pädagogen in Brandenburg stellten wir fest: Die Abschnitte mit den No-gos fanden die höchste Zustimmung. Das wurde mir auch aus Berlin erzählt. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hatte eine DIN A4-Seite herausgegeben, auf der kurz und bündig stand, was wirklich kinderrechtsgefährdend ist und das Kindeswohl beeinträchtigt. Alle wollten diese Liste als Orientierung haben.

Wir benennen also klar und direkt, was gut ist und was nicht, vermeiden diffuse Formulierungen. Deshalb haben wir uns auch entschieden, die Fachkräfte direkt anzusprechen, also zu sagen: Wenn ihr das und das tun wollt, könnt ihr das soundso machen.

Natürlich meinen wir nicht, dass nur noch die Wörter, die im Plan stehen, und keine anderen gebraucht werden sollen. Es handelt sich um orientierende Leitlinien.

Und man kann die eigenen Handlungsweisen in Alltagssituationen damit vergleichen.

Genau, so ist es gemeint. Dabei wird dann auch klar, welche Handlungsweisen einfach nicht gehen. Es gilt nicht das Gleiche für Fachkräfte und Kinder, denn die Erwachsenen tragen Verantwortung, sind die Profis für das Aufwachsen von Kindern und haben Handlungen, die Kinderechte verletzen, zu unterlassen.

Darüber wird auch nicht diskutiert.

Ja, da ist Schluss. Natürlich gibt es eine breite Palette wertschätzender Verhaltensweisen, die wir nicht alle aufschreiben konnten. Aber zu sagen, ihr könnt den Fachkräften doch nicht einfach vorschreiben, wie sie zu handeln haben – da muss ich sagen: Doch! Die Kita ist eine Bildungsinstitution, in der bestimmte Werte vermittelt werden sollen.

Welche Rolle spielen die Bildungsbereiche bei der Beschreibung der Alltagssituationen und der Vorschläge, wie mit Kindern interagiert werden kann?

Im Plan gibt es zehn Bildungsbereiche: Sprache und Kommunikation; Mathematik; Körper und Gesundheit; Bewegung und Sport; Natur und Technik; Ästhetik und Musik; Kinderrechte, Menschenrechte und Demokratie; Philosophie; Ethik und Religion; Nachhaltige Entwicklung und Digitale Medien. Jede Alltagssituation haben wir mit drei, vier oder fünf der Bildungsbereichen verflochten. Dieses Flechtwerk, eine Art Matrix, die den Plan strukturiert, ist das Herz des Bildungsplans.

Weil die Alltagssituationen zuvor nie beschrieben wurden, sondern nur die Bildungsbereiche und die Kompetenzen, die die Kinder in diesen Bereichen erwerben sollen, ist unser Plan so umfangreich geworden. Wir zeigen, wie man die Bildungsbereiche in die Alltagssituationen einflechten und wie man diese Situationen räumlich gestalten kann, selbst wenn die Bedingungen in den Kitas nicht ideal sind.

Hattet ihr Kontakt zu Brandenburger Fachkräften, als ihr den Plan erarbeitet habt?

Kontakt hatten wir die ganze Zeit über. Wir waren ein 24-köpfiges Team aus Praxisberaterinnen, Professorinnen und Professoren, haben den Plan in vielen Runden immer wieder diskutiert und in der Praxis überprüft, was geht und was nicht geht, vor allen bei den Beschreibungen des pädagogisch optimalen Handelns. Manche Fachkräfte vor Ort haben gesagt: „Was Neues schreibt ihr da aber nicht. Wir machen das schon lange.“ Andere meinten: „Was ihr da schreibt, geht ja gar nicht, ist nicht zu schaffen.“ Das war die Bandbreite.

Wir haben uns an dem orientiert – und das ist aus unserer Sicht auch der Sinn eines Leitfadens –, was wir als best practice in Brandenburger Einrichtungen kennen. Vor allem mit den Konsultations-Kitas und den Praxisberaterinnen, die überall im Land unterwegs sind, hatten wir Kontakt. Als die Entwurfsfassung des Plans fertig war, ließen wir sie von 2.000 Brandenburger Fachkräften bewerten. Dazu hatten wir eine fünfstufige Skala erarbeitet: von „1 = finde ich gar nicht gut“ bis „5 = finde ich sehr gut“. In allen Bereichen bewegten sich die Bewertungen zwischen 3 und 5. Das heißt: Nicht alle Fachkräfte waren begeistert, aber irgendwie gut fanden fast alle, die mitgemacht hatten, den Plan.

Welche kritischen Rückmeldungen gab es?

Beim Thema „Partizipation“ fragten Erzieherinnen zum Beispiel: „Dürfen die Kinder jetzt etwa alles?“ Natürlich ist das mitnichten so. Man muss sich nur die Beschreibung der pädagogisch herausfordernden Situationen anschauen. Da sagen wir klipp und klar, wo eingegriffen werden muss und wie Fachkräfte sich verhalten können, um Grenzen zu setzen.

Andere Erzieherinnen fürchteten: „So lernen die Kinder ja gar nichts und werden nicht auf die Schule vorbereitet.“ Da kann ich nur sagen: Aus vielen entwicklungspsychologischen Studien wissen wir: Kinder lernen dann, wenn sie wertgeschätzt werden und in einer guten, unterstützenden Beziehung sind – im Alltag und andauernd. Ist das nicht der Fall, lernen sie nicht. Fühlen Kinder sich unsicher und nicht angenommen, wissen sie nicht, dass jemand da ist, der sie tröstet und ihnen hilft, wenn es ihnen nicht gut geht, dann erkunden sie die Welt nicht. Das ist bei Kindern bis zum Grundschulalter ganz eng verbunden. Bei Erwachsenen ist das anders. Von einem Menschen, den ich blöd finde, kann ich trotzdem Informationen aufnehmen und etwas lernen.

Warum habt ihr Äußerungen von Kindern in den Plan aufgenommen?

Weil Kinder eine zentrale Zielgruppe des Bildungsplans sind. Deshalb wollten wir sie zu den Situationen zu Wort kommen lassen, damit sie beschreiben, wie sie das Handeln der Erwachsenen empfinden. Da gibt es kritische Äußerungen, aber auch Wünsche und Vorstellungen, wie etwas besser sein könnte.

Diese Aussagen der Kinder können Fachkräfte auch gut gebrauchen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. „Könnte ein Kind bei uns auch so etwas sagen“, kann man sich fragen, „und was würde das für uns pädagogisches Handeln bedeuten?“

Ein Kind sagte zum Beispiel: „In der Toilette der Erwachsenen riecht es immer so schön nach Zitrone, und da gibt es Klo-Papier mit Blumen drauf.“ Warum sagt das Kind das? Offenbar gibt es das auf der Kindertoilette nicht. Warum eigentlich nicht? Oder steckt vielleicht eine Beschwerde hinter der Äußerung des Kindes? Wie geht man damit um?

Auch die No-go-Sätze eignen sich, um gemeinsam nachzudenken. Zum Beispiel: „Vermeidet es, Kinder gegen ihren Willen einzucremen.“ An der Uni Potsdam hatten wir mit 500 Studierenden eine Diskussion darüber, was das eigentlich heißt. Kinder müssen doch eingecremt werden, wenn die Sonne brennt. Aber ein Kind, das sich gegen das Eincremen sträubt, darf man nicht einfach festhalten. Das ist übergriffig. Zwang auszuüben ist kinderrechtlich relevant. Wie kann man n der Situation dafür sorgen, dass das Kind keinen Sonnenbrand kriegt? Und ist ein Sonnenbrand viel schlimmer als das, was Erwachsene dem Kind antun, wenn sie es festhalten und zwingen? Wir wissen es nicht. Aber wir müssen die verschiedenen Schutzrechte der Kinder beachten. Sie haben ein Recht auf Gesundheitsschutz und ein Recht auf Beteiligung, gerade was Körpergrenzen und Körperberührung betrifft. Es kommt darauf an, diese beiden Rechte zu versöhnen. Man muss also überlegen: Was stört das Kind jetzt am Eincremen? Kann man es vielleicht ein bisschen später eincremen? Kann es sich selbst eincremen? Soll eine andere Kollegin das machen? Man kann die Spielräume ausloten und versuchen, den Kindeswillen zu erkunden. Dabei bekommt dass Kind mit, dass sich jemand dafür interessiert, was sein Problem ist, und wie er helfen kann, darüber hinwegzukommen. Es ist doch so: Kein Kind schreit oder trampelt aus purer Lust und Laune, denn das ist anstrengend. Will ein Kind sich partout nicht eincremen oder wickeln lassen, dann muss man gucken, was dahinter stecken könnte und wie man sich dem Kind annähern kann. Diese Form, ein Kind wahrzunehmen, hat nichts mit Verwöhnen zu tun, sondern zeigt ein Interesse daran, was sein Problem ist. Erfahren Kinder so etwas verlässlich, dann gehen sie nicht über Tische und Bänke, stellen anderen Kindern nicht ein Bein. Aus allen Statistiken wissen wir, dass Verhaltensauffälligkeiten eher mit einem defizitären Selbstwertgefühl zu tun haben, das entstanden ist, weil der Mensch nicht wahrgenommen wurde. Aber wir leben nicht in einer Welt, in der die Bedürfnisse von Kindern wirklich erkannt und wahrgenommen werden. Es wird oft nur so getan. Aufmerksamkeit und Zuwendung – das ist die entscheidende Währung.

Das heißt aber nicht, dass man sich von Kindern herumkommandieren lässt, sondern man ist konsequent und kann sagen: „Nein, du kannst jetzt leider wirklich nicht in den Bau-Raum, weil die Erzieherin krank ist. Lass uns mal überlegen, was wir stattdessen tun könnten.“

Es nervt mich immer, wenn gesagt wird, dass die Kinder alles dürfen und nichts für die Schule lernen. Wenn Kita-Teams so arbeiten, wie es im Bildungsplan steht, dann sind die Kinder auf die Schule vorbereitet.

Bildungsplan — Erweiterte Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg

1. Auflage 2024

288 Seiten, mit vielen Fotos, gebunden

22,00 Euro

ISBN 978-3-96791-024-7

zu bestellen: www.wamiki.de/shop

Interview: Erika Berthold

Fotos: Team Menschenkinder/Sebastian Treytnar/w a m i k i

wamiki

Vorheriger Artikel

Vorheriger Artikel Nächster Artikel

Nächster Artikel