Über Glaubenssätze, Gewohnheiten und den Mut zur Veränderung Wie bei den vier Affen: Warum wir tun, was wir tun – und wie wir uns aus festgefahrenen Routinen befreien. Supervisorin Aline Kramer-Pleßke zeigt Wege aus alten Mustern hin zu mehr Klarheit und echter Veränderung. Weiter lesen…

Pädagogik lebt von Ritualen, heißt es. Erzieher, Lehrer und *innen machen alles Mögliche, weil es nun mal derzeit üblich oder sogar vorgeschrieben ist. Egal, ob es Sinn hat oder nicht. Sinnvoll ist es aber auf jeden Fall, ab und zu auszumisten. Deswegen stellt diese Rubrik pädagogische Gewohnheiten aufs Tapet und fragt ganz ergebnisoffen: Ist das pädagogische Kunst, oder kann das weg? Weiter lesen

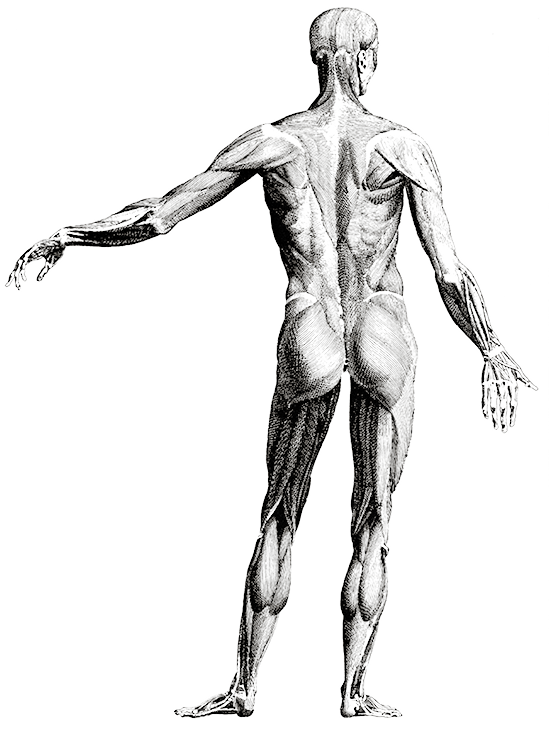

Die Alexandertechnik ist eine pädagogische Methode, die hilft, Gewohnheiten zu ändern. Das geht nur langsam, weiß Sibylle Havemann, bringt aber viel.

Das Allerschwierigste überhaupt ist, Gewohnheiten zu ändern. Natürlich sind nicht alle Gewohnheiten schlecht, aber manche schränken uns ein, sind hinderlich oder stören uns.

Nun könnte man sagen: Dieses oder jenes will man nicht mehr machen, also hört man damit auf. Dann merkt man: Das dauert lange. Immer wieder fällt man in die hinderliche Gewohnheit zurück. Oder man meint, sie losgeworden zu sein, doch plötzlich taucht sie wieder auf.

Dann kommen Menschen zu Ihnen, um die Alexandertechnik zu erlernen?

Nein, Menschen kommen nicht, weil sie Gewohnheiten loswerden wollen, sondern meist, weil Gewohnheiten dazu führten, dass sie Beschwerden haben. Mal kam eine Frau zu mir, die auf glänzendem Boden immer zu hinken begann. Der glänzende Boden bewirkte, dass sie die Füße zusammenzog und deshalb nicht mehr gut laufen konnte. Ich kannte das: Als Kind lief ich Schlittschuh, und als ich nach 20 Jahren wieder mal auf den Schlittschuhen stand, zog ich angstvoll meine Füße zusammen. Als ich sie lockerte, konnte ich fahren. Solche Gewohnheiten sind, wenn man sie erkennt, leicht abzulegen.

Es reicht das Aufmerksam-Machen oder der Tipp: Zieh mal die Füße nicht so zusammen.

Da sind die Grenzen fließend. Bei Musikern ist es zum Beispiel so: Hält jemand, der Cello spielt, sein Instrument zu fest zwischen den Beinen, wird die Qualität des Sitzens beschädigt. Die Spannung, die in den Beinen aufgebaut wird, geht ins Becken über, löst irgendwann Rückenschmerzen aus und beeinträchtigt das Gefühl für den Rhythmus. Das weiß der Musiker aber nicht, kommt nicht auf die Ursache seines Problems.

Sehe ich, dass jemand sein Instrument zu fest hält, oder stelle ich durch Berührung fest, dass seine Beine nicht beweglich sind, kann ich einen Erkenntnisprozess befördern: Zwischen den Beinen, dem Rücken und dem Rhythmusgefühl besteht ein Zusammenhang. Deswegen sind in der Alexandertechnik auch die Begriffe „Lehrer“ und „pädagogisches Verfahren“ angebracht: Solche Zusammenhänge können verbal, durch Berührung und allmähliches Verändern aufgelöst werden, also durch Lernen.

Wer hat diese Methode eigentlich erfunden?

Das war Frederick Matthias Alexander, ein australischer Schauspieler, 1867 geboren und 1955 gestorben. Er spezialisierte sich auf Shakespeare-Stücke als One-Man-Show. Deshalb bekam er eines Tages erhebliche Probleme mit seiner Stimme. Die Ärzte attestierten ihm jedoch, dass er gesund sei. Da dachte er: Wahrscheinlich mache ich irgendwas, das mir schadet, aber von dem ich nicht weiß, dass ich es tu. Also bat er seine Kollegen, ihn zu beobachten. Das mache ich mit meinen Schülern übrigens auch, bin ihr „lebendiger Spiegel“ und sage ihnen, was ich sehe.

Jedenfalls stellte Alexander fest, dass er das Kinn beim Rezitieren hoch und den Kopf nach hinten drückte, den Brustkorb nach oben zog, die Fäuste ballte und die Zehen in den Boden krallte. Doch so viele Gewohnheiten konnte er nicht gleichzeitig abstellen. Ganz allmählich ging er an die Arbeit und merkte: Es gibt kein unwichtiges Körperteil. Obwohl der nach hinten gedrückte Nacken und der hochgezogene Brustkorb die Hauptursachen seiner Probleme waren, wusste er, dass sein ganzer Organismus betroffen war durch das Halten.

Im Laufe der Zeit entwickelte er seine Technik, von der die Mediziner nichts wissen wollten und ihn anfeindeten. Als es ihm gelang, schwere Fälle erfolgreich zu behandeln, wurde er bekannt, und die Technik wird bis heute gelehrt.

Alexander sagte, dass Halten immer Verkürzen heißt. Arbeitet ein Muskel, so verkürzt er sich. Hält man unbewusst, verkürzt man den Muskel auch und gibt seinen Gelenken nicht genug Raum. Also muss man unterscheiden: Wann muss ich halten, wann nicht?

Seine Haltung – in jedem Sinne – kann der Mensch nur selbst verändern, oder?

Wenn Haltung etwas Dogmatisches ist, ist sie immer unbrauchbar. Aber jeder Sportler, jeder Musiker weiß, dass es ohne Körperspannung, die ja auch zu einer Haltung führt, nicht geht. Besonders in der Akrobatik ist diese Spannung nötig. Umso wichtiger ist es zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man ohne Körperspannung agiert. Kennt man nur die Körperspannung, wird man einen Grundtonus in der Muskulatur bekommen, der stark erhöht ist, den man aber für normal hält. Im Laufe des Lebens wird man auf diesen erhöhten Muskeltonus noch mehr Spannung draufsatteln.

Und das tut irgendwann weh.

Ja, von der Verletzungsgefahr ganz zu schweigen. Der Anspannungszustand ist leicht zu erreichen. Blendet einen zum Beispiel helles Licht, gehen die Pupillen sofort zu. Aber sie gehen nur ganz langsam wieder auf. So ist es auch, wenn man erschrickt und das Herz plötzlich schneller schlägt. Es dauert eine ganz Weile, bis es wieder ruhig klopft. Das heißt: Man muss lernen, vom erhöhten Grundtonus der Muskulatur in einen normalen Grundtonus herunterzukommen.

Was tun Sie, um Ihren Schülern dabei behilflich zu sein?

In erster Linie zeige ich ihnen, dass die Muskulatur eigentlich sekundär ist, denn sie folgt der Ordnung des Skeletts. Zieht jemand die Schultern immer hoch, dann macht er das zwar mit seinen Muskeln, aber er nimmt eine Körperhaltung ein, die nicht in der natürlichen Ordnung ist. Behält er sie bei, dann arbeiten die entsprechenden Muskeln ständig. Das spürt der Mensch und denkt, er sei verspannt. Ich zeige ihm: Wenn die Schultern wieder an ihren Platz kommen, kann die Muskulatur ihnen nachfolgen. Dafür muss er lernen, die Gelenke zu öffnen, und nicht alles selbst machen zu wollen, indem er die Gelenke mittels Muskeln bewegt.

Ich wüsste gar nicht, wie ich meine Gelenke öffnen soll…

Für eine Bewegung muss in erster Linie das Gelenk geöffnet werden, nicht ein Muskel angestrengt. Zum Beispiel öffne ich die Gelenke meines ganzen Armes, um mit meiner Hand, die die Bewegung führt, etwas zu ergreifen. Das erleben meine Schüler in kleinen Dosen, nehmen es auf und machen es im Laufe der Zeit zu ihrem Eigenen.

Könnte man auch sagen: Ihre Körper lernen?

Ja. Als ich anfing, Alexandertechnik-Lehrerin zu sein, merkte ich, dass diese Arbeit sich mit dem Körper in uneitler Weise befreundet. Ganz ohne Posen kann man mit sich und seinem Körper einverstanden sein.

Ich hatte mal eine Schülerin, die spastisch war. Von ihrer Familie wurde sie gefragt, was Alexandertechnik ihr bringe. Da sagte sie: „Mehr Selbstvertrauen.“ Ich hatte erwartet, dass sie sagt: Nach der Alexandertechnik-Stunde geht es mir besser, ich fühle mich weniger spastisch. Also fragte ich sie, wie sie auf Selbstvertrauen kam. Sie sagte: „Bisher hatte ich immer nur erlebt, was ich nicht kann. Jetzt erlebe ich zum ersten Mal, was ich kann.“ Das gilt, so stelle ich fest, auch für gesunde Menschen, deren Körper lernen.

Zwar findet die Alexandertechnik-Arbeit in großer Ruhe und Langsamkeit statt, aber sie animiert trotzdem zu Bewegung, die Freude bringt an dem, was man kann, und sie ermöglicht die Erkenntnis: Langsamkeit und Ruhe sind letztlich der Ursprung von Schnelligkeit, denn Schnelligkeit fängt langsam an.

Hat Alexandertechnik auch etwas mit Atmung zu tun?

Ja, in der indirektesten Weise ist es auch eine Atem-Therapie, denn der Brustkorb wird – wie alle anderen Knochen – in die Lage versetzt, seine Arbeit ungestört zu vollziehen. Ein angespannter Brustkorb verhindert, dass man gut atmen kann. Ist der Brustkorb beweglich, ist die Atmung ungestört. Die Idee ist aber nicht, etwas über die Atmung zu erreichen, sondern der Atmung die besten Bedingungen zu verschaffen.

Kleine Kinder tun das, denn wenn sie schreien, haben sie immer genug Luft. Überhaupt sind Kinder bis zum Alter von drei Jahren ihre eigenen Lehrer und haben alle Voraussetzungen, um sich von der horizontalen Sicherheit in die vertikale Unsicherheit begeben zu können. Ihr Vorteil gegenüber Erwachsenen: Sie haben kürzere Beine und sind deshalb schneller wieder am Boden, tun sich also nicht so weh wie wir. Aber sie haben auch einen Nachteil: Ihre Köpfe sind groß – im Verhältnis zu ihren Körpern. Um Balance zu halten, bewegen sie die Köpfe, was ihre Bewegungskoordination verbessert. Natürlich können sie noch nicht so viel halten wie wir: Ihre Füße sind klein, weich und haben noch schwache Muskeln. Also müssen sie sich unglaublich flexibel austarieren und an alle Gegebenheiten anpassen.

Und wenn sie älter als drei Jahre sind, fängt das Drama an.

So könnte man sagen. Besonders, wenn Kinder zu viel und zu lange sitzen. In der Schule zum Beispiel.

Interview: Erika Berthold

Illustration: VintageVectors.com

Sibylle Havemann (63) wurde in Basel von 1992 bis 1995 als Lehrerin für Alexandertechnik ausgebildet und arbeitet seit 2002 in Berlin.

Literatur: Alexander, F. M.: Der Gebrauch des Selbst. Karger, Basel/Freiburg 2001

Siehe auch: 10 Fragen an Sibylle Havemann