„Es gibt Tiere, die dem Kaiser gehören; einbalsamierte Tiere; gezähmte Tiere; Milchschweine; Sirenen; Fabeltiere; herrenlose Hunde; solche, die sich wie Tolle gebären und welche, die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind; es gibt Tiere, die den Wasserkrug zerbrochen haben und schließlich solche, die von weitem wie Fliegen aussehen.“ Weiter lesen

Ein kleiner Raum, der zur Straße ein Fenster hat. Das Fenster, die Wände – alles zugehängt mit schwarzem Stoff. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Doch plötzlich, wie von Geisterhand hingetupft, zeichnete sich an dem schwarzen Fenstervorhang schemenhaft ein Bild ab: Der Fichte-Bunker in Berlin-Kreuzberg – auf dem Kopf stehend. Wie kann das sein?…

Ein Plädoyer für Neue Medien im Kindergarten Der Kindergarten „Gartenkinder“ in der Thüringer Kleinstadt Bleicherode öffnete seine Pforten vor einem Jahr, und der Start war schwierig. In Bleicherode gab es schon zwei Kitas. Weil sie den Bedarf nicht deckten, wendete sich der Bürgermeister an den JugendSozialwerk Nordhausen e. V., einen regionalen Träger, der sich entschloss,…

Miriam Yasbay ist als Design Thinking Trainerin tätig und begegnet – berufsbedingt – oft kreativen Menschen. Ist das schön oder anstrengend? Und was ist eigentlich Design Thinking? Was gefällt dir an kreativen Menschen? Kreativität ist im ersten Moment immer unkonventionell, denn sie weicht von Konventionen ab. Es geht ja darum, etwas neu zu denken, etwas,…

Das „Gute-Kita-Gesetz“ und die Verteilungsgerechtigkeit

Das „Gute-Kita-Gesetz“ hat Folgen für die Länder, die Kitas, die Fachkräfte, die Eltern und Kinder. Zwar werden die Vereinbarungen über die Verteilung der Mittel zwischen den Ländern und dem Bund erst getroffen, aber es ist höchste Zeit, sich auch in der Praxis darüber Gedanken zu machen und die Dinge nicht allein den politisch Verantwortlichen zu überlassen.

Im wamiki-Gespräch schildert Toren Christians, stellvertretender Personalratsvorsitzender von KiTa Bremen, wie man die Mittel verteilen müsste und welchen Einrichtungen sie warum vor allem zugute kommen müssten.

Welche Überlegungen gibt es in Bremen über die Verteilung der Mittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“?

Gegenwärtig werden bei uns zwei Wege beschritten, auf denen die Mittel verteilt werden sollen. Der eine Weg ist: In einem Qualitätskreis, geführt von der Senatorin für Bildung, erarbeiten Trägervertreter und wir als Gewerkschaft ver.di Qualitätskriterien, die für alle Träger in Bremen und Bremerhaven gelten sollen, verständigen uns über Qualitätsziele und gucken, was geht. Über Geld wurde in diesem Kreis bisher noch nicht geredet, sondern pädagogisch-fachlich diskutiert.

Der zweite Weg, den ich neulich in einer Vorlage zum Jugendhilfeausschuss entdeckt habe: Es geht darum, die Elternbeiträge für die drei- bis sechsjährigen Kinder freizustellen. Das soll zum Sommer wirksam werden, und es wird darauf hingewiesen, wie viel Geld das „Gute-Kita-Gesetz“ in den nächsten Monaten und Jahren bringt. Es entsteht der Eindruck, dass die Option besteht, die Elternbeitragsfreistellung gegen zu finanzieren. Damit wäre das Geld aber weg. Das Land Bremen müsste dann, um die Elternbeiträge für die Drei- bis Sechsjährigen freizustellen, zirka 300 000 Euro selbst zahlen. Der Rest würde über das Gesetz finanziert.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt die Beitragsfreiheit?

Die Beitragsfreiheit wurde in Bremen schon im vorigen Jahr beschlossen. Jetzt wird in den Vorlagen zur gesetzlichen Umsetzung unter anderem die Summe aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ angeführt – als eine Option und immer unter dem Vorbehalt, dass unklar ist, wie viel das letztlich ausmacht, weil die Vereinbarung mit dem Bund ja noch aussteht.

Die Beitragsfreiheit wurde in Bremen schon im vorigen Jahr beschlossen. Jetzt wird in den Vorlagen zur gesetzlichen Umsetzung unter anderem die Summe aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ angeführt – als eine Option und immer unter dem Vorbehalt, dass unklar ist, wie viel das letztlich ausmacht, weil die Vereinbarung mit dem Bund ja noch aussteht.

Die Beitragsfreiheit wurde in Bremen unabhängig vom „Gute-Kita-Gesetz“ beschlossen?

Ja. Aber man ging damals von ganz anderen Summen aus. Die jetzige Summe ist viel geringer als das, was von den Landesministern verabredet war. 1 Was jetzt für die Gesamtlaufzeit beschlossen wurde, war vorher für ein Jahr vorgeschlagen.

Der Jugendhilfeausschuss will umsetzen, was mal beschlossen wurde, und freut sich nun, dass es zusätzliches Geld gibt. Die Senatorin gibt die Analyse des Ist-Zustands in Auftrag und bestimmt Kriterien für das…

… was man fachlich weiterentwickeln will. Die Senatorin gehört dem Jugendhilfeausschuss an.

Und was hat der Qualitätskreis zu sagen?

Er arbeitet die qualitativen Anforderungen und gegebenenfalls den Finanzierungsbedarf für die Mittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ aus. Das ist eine komplizierte Sache. Denn wer sagt, dass er die Qualität in einem Bundesland steigern will, hat es mit unterschiedlichen Kommunen zu tun. Er müsste also wissen, welche Qualität er an welcher Stelle steigern will und wie man Qualität bemisst. Zwischen den verschiedenen Trägern existieren aber riesige Unterschiede: Ein Kollege vertritt 30 Kitas der Stadt Bremerhaven. Zu dem Betrieb, in dem ich Personalrat bin, gehören 75 Kitas. Einige Sprecher von Elternvereinen und -initiativen sind für kleine Einrichtungen oder Krabbelgruppen zuständig. Angesichts dieser Vielfalt lässt sich Qualität nur schwer bemessen. Aber es ist richtig, dass ein offener Dialog darüber geführt wird.

Gibt es einen Zeitplan für das weitere Vorgehen?

Es gibt keinen offiziellen End-Zeitpunkt, aber den Plan, bis zum Sommer etwas auf dem Papier stehen zu haben. Andererseits: Im Mai haben wir Wahlen in Bremen. Was bis dahin nicht beschlossen ist, muss eventuell neu verhandelt werden, wenn eine andere Partei das Bildungsressort besetzt und neue Leute auf andere Ideen kommen oder andere Schwerpunkte setzen. Von daher: Man muss gucken, was am Ende rauskommt.

Es gibt keinen offiziellen End-Zeitpunkt, aber den Plan, bis zum Sommer etwas auf dem Papier stehen zu haben. Andererseits: Im Mai haben wir Wahlen in Bremen. Was bis dahin nicht beschlossen ist, muss eventuell neu verhandelt werden, wenn eine andere Partei das Bildungsressort besetzt und neue Leute auf andere Ideen kommen oder andere Schwerpunkte setzen. Von daher: Man muss gucken, was am Ende rauskommt.

Wissenschaftlich begleiten Dr. Christa Preissing und Prof. Dr. Susanne Viernickel den Prozess. Deshalb denke ich, dass ein paar gute Orientierungen herauskommen.

Gibt es schon Qualitäts-Kriterien?

Im Moment sind wir beim Sortieren.

Zeichnet sich ein Trend ab?

Ein Trend wäre vielleicht der Versuch, Qualität in einem dialogischen Modell zu entwickeln. Also kein Mess-System wie die KES-Skala oder Ähnliches. Aber ich bin Realist und glaube, am Ende läuft es darauf hinaus: Wie verteilt man die Mittel unter den verschiedenen Trägern so, dass alle etwas damit anfangen können? Geld in dem Umfang für Qualitätssteigerung einzusetzen – das ist eine diffizile Sache. Wo setzt man an?

Das größte Geschenk hat man schon jetzt denjenigen gemacht, die die höchsten Kita-Beiträge zahlen. Kriegen diese Familien einen Anteil, sind sie deutlich entlastet. Aus meiner gewerkschaftlichen und pädagogischen Sicht wäre es aber viel wichtiger, endlich mal etwas für die Kitas an Brennpunkten zu tun.

Was würdest du machen, wenn du für Bremen entscheiden könntest?

Ich würde als erstes versuchen, genau herauszufinden, wie die Besucherstruktur der einzelnen Kitas und Einrichtungen ist. Das heißt: Welchen Bildungshintergrund haben die Eltern? Welchen finanziellen Hintergrund haben sie? Danach würde ich ein Ranking aufstellen. Die Kitas, die am „schlechtesten“ wegkommen, würde ich – vom Gebäude wie vom Personal und allem anderen – so ausstatten, dass Eltern aus anderen Kitas ihre Kinder dort anmelden.

Angesichts der Personalnot und fehlender Kita-Plätze hört sich das geradezu utopisch an.

Der Mangel an Kita-Plätzen ist relativ. Schraubt man das Angebot immer weiter hoch und sagt: Ihr könnt noch mehr erwarten, noch längere Betreuungszeiten in Anspruch nehmen und jetzt auch noch kostenfrei, dann liegt die Nachfrage bei fast 100 Prozent. Das ist nicht mehr zu erfüllen, wenn man so viele Jahre lang verpennt hat, genügend Fachkräfte auszubilden.

Der Mangel an Kita-Plätzen ist relativ. Schraubt man das Angebot immer weiter hoch und sagt: Ihr könnt noch mehr erwarten, noch längere Betreuungszeiten in Anspruch nehmen und jetzt auch noch kostenfrei, dann liegt die Nachfrage bei fast 100 Prozent. Das ist nicht mehr zu erfüllen, wenn man so viele Jahre lang verpennt hat, genügend Fachkräfte auszubilden.

Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle mal sagen: Okay, wir sind politisch mit unseren Versprechen über das Ziel hinausgeschossen, müssen einen Schritt zurückgehen und eingestehen, dass wir die Betriebsmittel im Moment nicht haben. Doch das ist nicht populär.

Ganz platt: Will man qualitativ gut arbeiten, braucht man gut ausgebildete Fachkräfte. Aber zu Beginn des letzten Kita-Jahrs fehlte in jeder Bremer Einrichtung durchschnittlich eine Erzieherin. Das summiert sich übers Jahr. Deshalb müsste man einen Schnitt machen und sagen: Wir versprechen den Eltern und der Öffentlichkeit nicht mehr, dass es viel toller wird, sondern nehmen das Geld, das da ist, zum Konsolidieren.

Guckt man sich allein die bauliche Situation der Einrichtungen in einer Stadt wie Bremen an: Es gibt Kitas, die sind „Sanierungsfälle“, und andere, die im Ausbau-Programm berücksichtigt wurden und schon fast den Vorstellungen entsprechen, die eine Erzieherin von ihrem Arbeitsplatz hat. Die Realität ist aber, dass einige Einrichtungen nicht mal über Pausen- und Mitarbeiterräume verfügen. Von großer Wertschätzung der Fachkräfte zeugt das nicht.

Schaue ich mir andere Betriebe und deren Pausenräume an: Es gibt eine Kantine für die Mitarbeiterschaft, angemessene Büros. Eine Erzieherin hingegen hat oft nicht mal Platz für ihre Unterlagen, gar nichts. Wo bereitet sie sich vor, wenn sie acht Stunden für eine Gruppe zuständig ist? Das Haus brummt, es gibt keinen ruhigen Ort für sie, keinen Internetzugang. Jedenfalls ist das nicht Standard, sondern eher die Ausnahme.

Will man von Bildungs- und Sozialarbeit sprechen, müsste eine Kita mit 20, 30 pädagogischen Fachkräften Räume haben, in denen Erzieherinnen sein können, wenn sie nicht mit den Kindern arbeiten. Jede Schule hat ein Lehrerzimmer. Ganz normal! Diesen Standard gibt es in Kitas bei weitem nicht.

Und schon gar nicht in Brennpunkt-Kitas.

Ich glaube, die einzige Möglichkeit besteht darin, eine gesellschaftliche Mischung herzustellen. Wir müssen in den Stadtteilen, in denen die Kinder es am schwersten haben, die Einrichtungen so attraktiv machen, dass mobilere Familien, die für ihre Kinder etwas Besseres wünschen, sie dort hinbringen.

Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was das Leben in Armut für Kinder heißt, deren Mütter und Väter ihre Pflichten aufgrund ihrer Belastungen nicht so wahrnehmen können, wie wir denken, dass Eltern das tun müssen.

Wie kann das gelingen?

Man müsste die Mittel nach folgendem Kriterium verteilen: Welche Länder haben die meisten Bedarfe hinsichtlich des Durchschnittseinkommens und des durchschnittlichen Bildungsstandes der Bevölkerung? Diese Länder müssten das Geld dann auf ihre ärmsten Kommunen verteilen. Ein Bundesland wie Bayern könnte demnach nicht so viel Geld nach München schicken, wie München, eine relativ reiche Kommune, anteilig Einwohner hat. Also würden andere Kommunen berücksichtigt werden. Für die politisch Verantwortlichen wäre das ein komplettes Umdenken und würde zu einer ganz anderen Verteilung von Mitteln führen.

Solch ein politisches Handeln würde wahrscheinlich vielen Menschen viel mehr imponieren als Versprechungen, von denen die meisten vermuten: Wird sowieso nichts draus.

Stimmt. Aber das müsste sich jemand trauen. Es wäre nämlich ein Handeln – und zwar von jeder Partei, die im Bundestag sitzt – gegen die eigene Klientel, die eigene Wählerschaft.

Stimmt. Aber das müsste sich jemand trauen. Es wäre nämlich ein Handeln – und zwar von jeder Partei, die im Bundestag sitzt – gegen die eigene Klientel, die eigene Wählerschaft.

An Wahlen beteiligt sich ja nur noch die Hälfte der Bevölkerung. In Stadtteilen, in denen es den Leuten besonders schlecht geht, liegt die Wahlbeteiligung bei 20 Prozent. Das heißt: Wer sich das traut, würde diejenigen, die zur Wahl gehen und ihm ihre Stimme geben, vor den Kopf stoßen, weil er denen etwas gibt, die ihn nicht gewählt haben.

Deshalb ist die Beitragsbefreiung so populär. So etwas bringt Wählerstimmen. Bei den Leuten, die Geld haben, schlägt sie am meisten zu Buche. Bei den Familien, die schon Zuschüsse bekommen, nicht.

Ich sehe das bei meiner Tochter. Natürlich freut sie sich darüber, dass jetzt in Niedersachsen Beitragsfreiheit herrscht und sie ihr Haus deutlich schneller abzahlen kann. Das kann ich nachvollziehen. Gekauft hatte sie das Haus aber vor dem Beschluss der Beitragsfreiheit und könnte es anders abzahlen.

Noch mal zurück zum Thema „Personal“ und dem Fachkräftemangel. Wie sieht es damit in Bremen aus?

Weil die Kolleginnen und Kollegen daran interessiert sind, dass es den Kindern gut geht, wird der Mangel überdeckt. Die Fachkräfte tun mehr, als ihnen gut tut. Das führt dazu, dass engagierte Kolleginnen und Kollegen, die schon lange im Beruf sind, krank werden und ausfallen. Die Krankheitsraten bei Erzieherinnen und Erziehern sind in den letzten Jahren astronomisch gestiegen – eine Auswirkung des Fachkräftemangels. Die andere Auswirkung: Ältere Kolleginnen halten den Stress nicht bis zur Rente aus und flüchten sich in Teilzeit.

Berufseinsteigerinnen hingegen kriegen heute sofort unbefristete Verträge und können bis zu 39 Stunden arbeiten. Manche sagen aber: So heftig brauche ich das nicht; ich komme mit dem Geld für 30 Stunden aus und arbeite Teilzeit. Trotz des Fachkräftemangels hat sich die Teilzeitquote in unserem Bereich kaum verändert. Das heißt: Wer kann, flüchtet sich in Teilzeit oder Nebenjobs, weil das Geld doch gebraucht wird, denn in der Kita ist der Druck zu hoch, und es kommt zu Überforderungen.

Ein Beispiel: Eine Kollegin, die mehr als 20 Jahre in einer Einrichtung arbeitet, reagiert in einer Stresssituation über und hält einem Kind die Hände fest, das rumkaspert. Obwohl die Frau weiß, das ihr Handeln nicht richtig ist, kommt es zu einem Gespräch mit der Fachberaterin, die ihr einen Vortrag hält und sie auffordert, an ihrer „Haltung“ zu arbeiten. Fast hätte es eine Abmahnung gegeben. Ich finde: Nicht die Erzieherin ist schuld – angesichts der druckvollen Bedingungen, die in ihrer Kita herrschen. Ganz andere Leute haben das zu verantworten.

Schlimm ist auch, dass erfahrene Kolleginnen aus dem Beruf aussteigen, weil sie die Arbeitsweise, zu der sie angesichts des Mangels gezwungen sind, nicht mehr mit ihrem Berufsanspruch vereinbaren können.

Eine andere Variante dieses Problems: Aus dem Umland kommen Erzieherinnen, die in ihren Wohnorten auch gern gesehen sind, zur Arbeit nach Bremen. Zunehmend entscheiden sie sich, in der beschaulichen Umlandgemeinde zu bleiben, und haben auf einen Schlag eine Elternschaft, die sie nicht in allen Großstadt-Ortsteilen geboten kriegen. Sie haben kurze Arbeitswege, die Einrichtungen und ihre Außengelände sind schöner, und teilweise werden sogar Zulagen auf den Tarif bezahlt. Inzwischen haben wir regelmäßig Kündigungen von Kolleginnen, die sich ins Umland flüchten. Viel mehr als früher. Im Prinzip ist das eine Art Umverteilung: Engagierte Kolleginnen und Kollegen gehen dorthin, wo es den Menschen besser geht.

Eine andere Variante dieses Problems: Aus dem Umland kommen Erzieherinnen, die in ihren Wohnorten auch gern gesehen sind, zur Arbeit nach Bremen. Zunehmend entscheiden sie sich, in der beschaulichen Umlandgemeinde zu bleiben, und haben auf einen Schlag eine Elternschaft, die sie nicht in allen Großstadt-Ortsteilen geboten kriegen. Sie haben kurze Arbeitswege, die Einrichtungen und ihre Außengelände sind schöner, und teilweise werden sogar Zulagen auf den Tarif bezahlt. Inzwischen haben wir regelmäßig Kündigungen von Kolleginnen, die sich ins Umland flüchten. Viel mehr als früher. Im Prinzip ist das eine Art Umverteilung: Engagierte Kolleginnen und Kollegen gehen dorthin, wo es den Menschen besser geht.

In Bremen versucht ver.di gerade, mit den Arbeitgebern eine Tarifregelung festzulegen, die den Fachkräften, die in schwierigen Kitas arbeiten, ihren höheren Aufwand entgeltet – nach Sozialindex verteilt. Trotzdem wandern welche auf die andere Seite der Stadtgrenze ab.

All das müsste sich in den Analysen, die jetzt gefordert sind, niederschlagen.

Nein, das spielt überhaupt keine Rolle, wird nicht berücksichtigt. Man will nicht wirklich umsteuern, nichts umstellen. Die Verteilung der Mittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ läuft pro Kopf der Bevölkerung. Danach ist das Kind eines Millionärs dem Kind einer Familie mit Sozialhilfe gleichgesetzt.

Also geht es letztlich darum, die bestehenden Verhältnisse abzusichern und nicht zu verändern. Was ist dein worst-case-Szenario, Toren?

Aus meiner Rolle und Funktion heraus ist mein worst-case-Szenario, dass genau an den prekären Stellen demnächst unausgebildete und schlecht ausgebildete Menschen eingesetzt werden, um die Betreuungszeiten zu sichern. Wir erleben jetzt schon, dass wegen fehlenden Personals mit den Eltern für bestimmte Zeiten Vereinbarungen getroffen werden, den vollen Betreuungsumfang, den sie zu Beginn des Kindergartenjahres zugesichert bekamen, nicht mehr in Anspruch zu nehmen. All das trifft wieder die Familien, die wir eigentlich besser stellen müssten.

Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, können ihre Kinder bis 16.00 Uhr in der Kita lassen. Sitzen Mutter oder Vater zu Hause, steht ihnen nur eine Betreuungszeit bis 12.00 oder 13.00 Uhr zu. Das besser ausgebildete Personal wird dann in den Bis-16.00 Uhr-Gruppen eingesetzt. Das notausgebildete Personal ist für die Kinder in den Kurzzeit-Gruppen zuständig, deren Eltern wahrscheinlich nicht aufmucken.

Wenn in einer Kita mal was schief läuft, landet sie schnell in der Zeitung. In vielen Kitas, die die Betreuung in den letzten Jahren aufgrund Personalmangels nicht sichern konnten, sorgten Eltern dafür, dass die Presse das brachte: Betreuung unsicher, mehr Not- als Regeldienst und, und, und…

Es gab in diesem Zusammenhang eine Selbstanzeige eines Kita-Trägers „Fröbel“ in Brandenburg. Wie reagieren die Träger in Bremen auf solche Notlagen?

Unsere Geschäftsführung ist direkt der Senatorin unterstellt. Deshalb darf unser Träger wie alle staatlichen Betriebe nicht mit einer Selbstanzeige reagieren. Private Träger können das tun.

Unsere Geschäftsführung ist direkt der Senatorin unterstellt. Deshalb darf unser Träger wie alle staatlichen Betriebe nicht mit einer Selbstanzeige reagieren. Private Träger können das tun.

Unser Träger reagiert, indem er versucht, personelle Aufstockungen in schwierigen Situationen vorzunehmen. Immer dort, wo der öffentliche Druck hoch ist, genehmigt der Träger für die betroffene Kita eine Sonderausstattung. Plötzlich kriegt die Leitung 15 Stunden mehr, um die Situation besser managen zu können, damit ihre Kita nicht mehr in der Zeitung steht.

Und woanders werden die Löcher größer.

Sie bleiben bestehen oder reißen auf.

Das ist, als ob man immer mehr Schulden macht und eigentlich Insolvenz anmelden müsste. Wenn die Rahmenbedingungen so schlecht sind, dass die Arbeit nicht mehr geschafft werden kann, erhebt sich die Frage, ob man weitermachen oder sagen muss: Es geht nicht mehr!

Die politisch Verantwortlichen müssten eingestehen: Wir haben mit dem, was wir versprochen haben, überzogen und müssen zurückrudern. Wir brauchen jetzt fünf oder zehn Jahre lang noch mehr Geld, um weniger zu machen. Jedenfalls so lange, bis genügend Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet sind.

Stellt euch vor, ihr habt eine Reise geplant und sitzt im Flieger. Die Türen werden geschlossen, das Flugzeug rollt auf die Startbahn, und der Pilot hält seine Ansprache: „Das Wetter ist gut, unsere Triebwerke sind frisch gewartet. Das hat eine umgeschulte Fachkraft gemacht, die bisher im Kindergarten beschäftigt war. In 160 Stunden hat sie das gelernt.“ Ich wette, dass ganz viele Leute sofort aussteigen wollen. Aber in der Kita kann man so was machen.

Wo und wie kann man denn jetzt noch Druck machen – zum Beispiel in Bremen?

Wenn die Haushalte fürs nächste Jahr beschlossen werden, müssten die Analysen fertig sein. Schon vor der Planung der Haushalte muss man den Finger in die Wunde legen und denjenigen, die die Gelder wahrscheinlich falsch lenken, wenigstens die Peinlichkeit ihres Handelns deutlich machen.

Ich bin mittlerweile Realist genug, um zu sagen, dass man nicht umsteuern kann. Doch wir können Fragen stellen und Erklärungen fordern, was mit den Geldern warum passiert. In Bremen und überall.

Welche Fragen könnten das sein?

Dafür gibt es kein Rezept. Aber es hilft immer, so viele politische Verantwortungsträger anzusprechen, wie man erwischen kann. Im Stadtteil kann man den Stadtteilbeiratssprecher oder den Vertreter der Opposition fragen, wie er sich die Verteilung der Mittel vorstellt. Trifft man auf einer anderen Ebene jemanden, der politische Verantwortung trägt, kann man ihn fragen, wie es sein kann, dass es so ist, wie es ist.

Dafür gibt es kein Rezept. Aber es hilft immer, so viele politische Verantwortungsträger anzusprechen, wie man erwischen kann. Im Stadtteil kann man den Stadtteilbeiratssprecher oder den Vertreter der Opposition fragen, wie er sich die Verteilung der Mittel vorstellt. Trifft man auf einer anderen Ebene jemanden, der politische Verantwortung trägt, kann man ihn fragen, wie es sein kann, dass es so ist, wie es ist.

In Bremen laden wir unsere Landesministerin zu einer Personalversammlung ein – vor den Wahlen. Die Kolleginnen und Kollegen werden sie fragen, was sie denn mit dem Geld machen will, das sie kriegt. Ich finde, dass Fachkräfte, die unter Druck stehen, die treffendsten Fragen stellen und die politisch Verantwortlichen in größte Erklärungsnot bringen können.

Das Leitmotiv der Bundesministerin Giffey ist: Damit es jedes Kind packt. Dafür macht sie die Gesetze, sagt sie.

Ja, das ist gut gemeint. Man muss den Politikerinnen und Politikern aber erklären, was es für Auswirkungen hat. Das sehen sie nicht mehr. Dazu sind sie zu weit weg. Deshalb ist es so wichtig, dass die Fachkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher, nicht versuchen, alles mit sich selbst und in ihren Einrichtungen auszumachen, sondern diejenigen einladen, die die Verantwortung für die Zustände tragen, und ihnen erklären, was Sache ist.

Neulich erzählte eine Kita-Leiterin am Telefon: „Viele Kolleginnen beschweren sich. Aber es hilft ja nichts. Ich bleibe lieber positiv eingestellt und versuche, das zu machen, was geht. Denn am Ende landet ja alles auf dem Rücken der Kinder…“

Das ist ein klassisches Phänomen in der Branche. Viele Fachkräfte agieren nicht politisch, sondern subjektivieren die belämmerte Situation: Ich bin verantwortlich und muss retten, was zu retten ist. Bin ich schlecht gestimmt, dann bin ich selbst schuld. Habe ich die richtige „Haltung“, wird es schon gehen. Es liegt an mir, nicht an den Bedingungen. So ist es aber nicht. Es wird sich nichts verändern, wenn alle denken: Ich regle das mit meinem Team oder zur Not allein.

Gegen das Gefühl des Allein-gelassen-Seins hilft Austausch: In jedem Bundesland geraten die Fachkräfte ans Limit. Und immer aus den gleichen Gründen.

Wenn sie erfahren, dass es überall so schlecht ist, stecken sie vielleicht die Köpfe in den Sand. Andererseits: Sich Gehör zu verschaffen, das ist schon mal ein Erfolg. Da wächst die Lust, weiterzumachen und nicht nur einzustecken. Man muss aber einen langen Atem haben.

1. Siehe auch: Das Gute-Kita-Gesetz – ein Gesetz des Stillstands. Interview mit Niels Espenhorst. wamiki 1/2019, S. 12ff. ↩

Interview: Erika Berthold, Lena Grüber

Toren Christians ist stellvertretender Personalratsvorsitzender von KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, und Mitglied im ver.di Bundesfachgruppenvorstand Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe.

Kontakt: toren.christians@kita-bremen.de

10 Fragen an Toren Christians

Wann bist du glücklich?

Wenn meine Enkeltochter zu Besuch kommt.

Was regt dich auf?

Unehrliches Handeln.

Was fällt dir ein, wenn du an deine Kindheit denkst?

Ich war oft im Wald.

Was kannst du von Kindern lernen?

Spontanität und Lächeln.

Wen hättest du gern getroffen?

Richard Wagner.

Was kannst du am besten?

Improvisieren.

Was kannst du überhaupt nicht?

Planvoll handeln.

Auf welchen Gegenstand kannst du verzichten?

Auf eine Smartwatch.

Was wäre für dich eine berufliche Alternative?

Irgendetwas Handwerkliches.

Was wünschst du dir?

Zeit.

Nein, nein, nein! Wenn Kinder wütend werden, bebt die Welt. Und immer gibt es dafür gute Gründe! Fotografien: Jan von Holleben Das Buch: 15 gute Gründe mal richtig wütend zu werden und dann darüber zu diskutieren. Für alle grollenden und fauchenden Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Die Texte sind von Jörg Isermeyer, das Konzept…

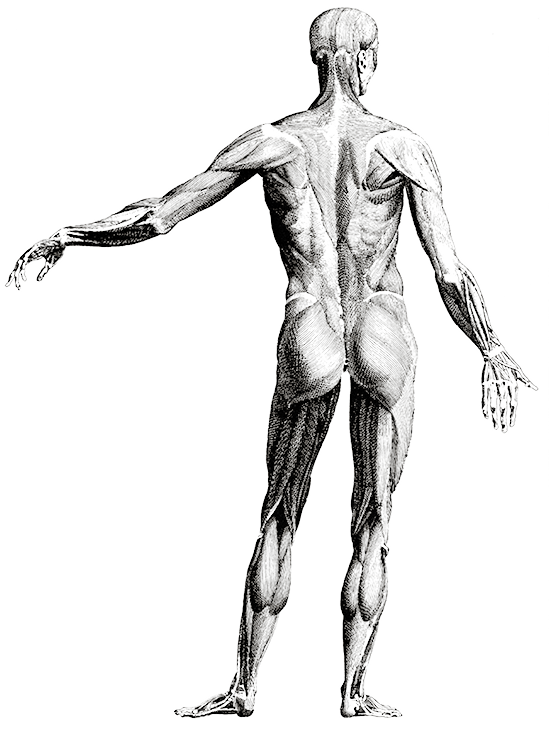

Die Alexandertechnik ist eine pädagogische Methode, die hilft, Gewohnheiten zu ändern. Das geht nur langsam, weiß Sibylle Havemann, bringt aber viel.

Das Allerschwierigste überhaupt ist, Gewohnheiten zu ändern. Natürlich sind nicht alle Gewohnheiten schlecht, aber manche schränken uns ein, sind hinderlich oder stören uns.

Nun könnte man sagen: Dieses oder jenes will man nicht mehr machen, also hört man damit auf. Dann merkt man: Das dauert lange. Immer wieder fällt man in die hinderliche Gewohnheit zurück. Oder man meint, sie losgeworden zu sein, doch plötzlich taucht sie wieder auf.

Dann kommen Menschen zu Ihnen, um die Alexandertechnik zu erlernen?

Nein, Menschen kommen nicht, weil sie Gewohnheiten loswerden wollen, sondern meist, weil Gewohnheiten dazu führten, dass sie Beschwerden haben. Mal kam eine Frau zu mir, die auf glänzendem Boden immer zu hinken begann. Der glänzende Boden bewirkte, dass sie die Füße zusammenzog und deshalb nicht mehr gut laufen konnte. Ich kannte das: Als Kind lief ich Schlittschuh, und als ich nach 20 Jahren wieder mal auf den Schlittschuhen stand, zog ich angstvoll meine Füße zusammen. Als ich sie lockerte, konnte ich fahren. Solche Gewohnheiten sind, wenn man sie erkennt, leicht abzulegen.

Es reicht das Aufmerksam-Machen oder der Tipp: Zieh mal die Füße nicht so zusammen.

Da sind die Grenzen fließend. Bei Musikern ist es zum Beispiel so: Hält jemand, der Cello spielt, sein Instrument zu fest zwischen den Beinen, wird die Qualität des Sitzens beschädigt. Die Spannung, die in den Beinen aufgebaut wird, geht ins Becken über, löst irgendwann Rückenschmerzen aus und beeinträchtigt das Gefühl für den Rhythmus. Das weiß der Musiker aber nicht, kommt nicht auf die Ursache seines Problems.

Sehe ich, dass jemand sein Instrument zu fest hält, oder stelle ich durch Berührung fest, dass seine Beine nicht beweglich sind, kann ich einen Erkenntnisprozess befördern: Zwischen den Beinen, dem Rücken und dem Rhythmusgefühl besteht ein Zusammenhang. Deswegen sind in der Alexandertechnik auch die Begriffe „Lehrer“ und „pädagogisches Verfahren“ angebracht: Solche Zusammenhänge können verbal, durch Berührung und allmähliches Verändern aufgelöst werden, also durch Lernen.

Wer hat diese Methode eigentlich erfunden?

Das war Frederick Matthias Alexander, ein australischer Schauspieler, 1867 geboren und 1955 gestorben. Er spezialisierte sich auf Shakespeare-Stücke als One-Man-Show. Deshalb bekam er eines Tages erhebliche Probleme mit seiner Stimme. Die Ärzte attestierten ihm jedoch, dass er gesund sei. Da dachte er: Wahrscheinlich mache ich irgendwas, das mir schadet, aber von dem ich nicht weiß, dass ich es tu. Also bat er seine Kollegen, ihn zu beobachten. Das mache ich mit meinen Schülern übrigens auch, bin ihr „lebendiger Spiegel“ und sage ihnen, was ich sehe.

Jedenfalls stellte Alexander fest, dass er das Kinn beim Rezitieren hoch und den Kopf nach hinten drückte, den Brustkorb nach oben zog, die Fäuste ballte und die Zehen in den Boden krallte. Doch so viele Gewohnheiten konnte er nicht gleichzeitig abstellen. Ganz allmählich ging er an die Arbeit und merkte: Es gibt kein unwichtiges Körperteil. Obwohl der nach hinten gedrückte Nacken und der hochgezogene Brustkorb die Hauptursachen seiner Probleme waren, wusste er, dass sein ganzer Organismus betroffen war durch das Halten.

Im Laufe der Zeit entwickelte er seine Technik, von der die Mediziner nichts wissen wollten und ihn anfeindeten. Als es ihm gelang, schwere Fälle erfolgreich zu behandeln, wurde er bekannt, und die Technik wird bis heute gelehrt.

Alexander sagte, dass Halten immer Verkürzen heißt. Arbeitet ein Muskel, so verkürzt er sich. Hält man unbewusst, verkürzt man den Muskel auch und gibt seinen Gelenken nicht genug Raum. Also muss man unterscheiden: Wann muss ich halten, wann nicht?

Seine Haltung – in jedem Sinne – kann der Mensch nur selbst verändern, oder?

Wenn Haltung etwas Dogmatisches ist, ist sie immer unbrauchbar. Aber jeder Sportler, jeder Musiker weiß, dass es ohne Körperspannung, die ja auch zu einer Haltung führt, nicht geht. Besonders in der Akrobatik ist diese Spannung nötig. Umso wichtiger ist es zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man ohne Körperspannung agiert. Kennt man nur die Körperspannung, wird man einen Grundtonus in der Muskulatur bekommen, der stark erhöht ist, den man aber für normal hält. Im Laufe des Lebens wird man auf diesen erhöhten Muskeltonus noch mehr Spannung draufsatteln.

Und das tut irgendwann weh.

Ja, von der Verletzungsgefahr ganz zu schweigen. Der Anspannungszustand ist leicht zu erreichen. Blendet einen zum Beispiel helles Licht, gehen die Pupillen sofort zu. Aber sie gehen nur ganz langsam wieder auf. So ist es auch, wenn man erschrickt und das Herz plötzlich schneller schlägt. Es dauert eine ganz Weile, bis es wieder ruhig klopft. Das heißt: Man muss lernen, vom erhöhten Grundtonus der Muskulatur in einen normalen Grundtonus herunterzukommen.

Was tun Sie, um Ihren Schülern dabei behilflich zu sein?

In erster Linie zeige ich ihnen, dass die Muskulatur eigentlich sekundär ist, denn sie folgt der Ordnung des Skeletts. Zieht jemand die Schultern immer hoch, dann macht er das zwar mit seinen Muskeln, aber er nimmt eine Körperhaltung ein, die nicht in der natürlichen Ordnung ist. Behält er sie bei, dann arbeiten die entsprechenden Muskeln ständig. Das spürt der Mensch und denkt, er sei verspannt. Ich zeige ihm: Wenn die Schultern wieder an ihren Platz kommen, kann die Muskulatur ihnen nachfolgen. Dafür muss er lernen, die Gelenke zu öffnen, und nicht alles selbst machen zu wollen, indem er die Gelenke mittels Muskeln bewegt.

Ich wüsste gar nicht, wie ich meine Gelenke öffnen soll…

Für eine Bewegung muss in erster Linie das Gelenk geöffnet werden, nicht ein Muskel angestrengt. Zum Beispiel öffne ich die Gelenke meines ganzen Armes, um mit meiner Hand, die die Bewegung führt, etwas zu ergreifen. Das erleben meine Schüler in kleinen Dosen, nehmen es auf und machen es im Laufe der Zeit zu ihrem Eigenen.

Könnte man auch sagen: Ihre Körper lernen?

Ja. Als ich anfing, Alexandertechnik-Lehrerin zu sein, merkte ich, dass diese Arbeit sich mit dem Körper in uneitler Weise befreundet. Ganz ohne Posen kann man mit sich und seinem Körper einverstanden sein.

Ich hatte mal eine Schülerin, die spastisch war. Von ihrer Familie wurde sie gefragt, was Alexandertechnik ihr bringe. Da sagte sie: „Mehr Selbstvertrauen.“ Ich hatte erwartet, dass sie sagt: Nach der Alexandertechnik-Stunde geht es mir besser, ich fühle mich weniger spastisch. Also fragte ich sie, wie sie auf Selbstvertrauen kam. Sie sagte: „Bisher hatte ich immer nur erlebt, was ich nicht kann. Jetzt erlebe ich zum ersten Mal, was ich kann.“ Das gilt, so stelle ich fest, auch für gesunde Menschen, deren Körper lernen.

Zwar findet die Alexandertechnik-Arbeit in großer Ruhe und Langsamkeit statt, aber sie animiert trotzdem zu Bewegung, die Freude bringt an dem, was man kann, und sie ermöglicht die Erkenntnis: Langsamkeit und Ruhe sind letztlich der Ursprung von Schnelligkeit, denn Schnelligkeit fängt langsam an.

Hat Alexandertechnik auch etwas mit Atmung zu tun?

Ja, in der indirektesten Weise ist es auch eine Atem-Therapie, denn der Brustkorb wird – wie alle anderen Knochen – in die Lage versetzt, seine Arbeit ungestört zu vollziehen. Ein angespannter Brustkorb verhindert, dass man gut atmen kann. Ist der Brustkorb beweglich, ist die Atmung ungestört. Die Idee ist aber nicht, etwas über die Atmung zu erreichen, sondern der Atmung die besten Bedingungen zu verschaffen.

Kleine Kinder tun das, denn wenn sie schreien, haben sie immer genug Luft. Überhaupt sind Kinder bis zum Alter von drei Jahren ihre eigenen Lehrer und haben alle Voraussetzungen, um sich von der horizontalen Sicherheit in die vertikale Unsicherheit begeben zu können. Ihr Vorteil gegenüber Erwachsenen: Sie haben kürzere Beine und sind deshalb schneller wieder am Boden, tun sich also nicht so weh wie wir. Aber sie haben auch einen Nachteil: Ihre Köpfe sind groß – im Verhältnis zu ihren Körpern. Um Balance zu halten, bewegen sie die Köpfe, was ihre Bewegungskoordination verbessert. Natürlich können sie noch nicht so viel halten wie wir: Ihre Füße sind klein, weich und haben noch schwache Muskeln. Also müssen sie sich unglaublich flexibel austarieren und an alle Gegebenheiten anpassen.

Und wenn sie älter als drei Jahre sind, fängt das Drama an.

So könnte man sagen. Besonders, wenn Kinder zu viel und zu lange sitzen. In der Schule zum Beispiel.

Interview: Erika Berthold

Illustration: VintageVectors.com

Sibylle Havemann (63) wurde in Basel von 1992 bis 1995 als Lehrerin für Alexandertechnik ausgebildet und arbeitet seit 2002 in Berlin.

Literatur: Alexander, F. M.: Der Gebrauch des Selbst. Karger, Basel/Freiburg 2001

Siehe auch: 10 Fragen an Sibylle Havemann

Bevor Susanne Hantz Ende 2015 den Job übernahm, sagte ihr Mann Bert: „Susanne, mach´s nicht.“ Worum es ging? Um eine Unterkunft für geflüchtete Menschen: Männer, Frauen, Kinder – insgesamt 260 Leute. Und zwar in einer Turnhalle.

Man erinnere sich: 2015 kamen 890.000 Schutzsuchende nach Deutschland, erklärte der damalige Innenminister Thomas de Maiziére in der „Welt“ vom 30. 9. 2016. Laut Angaben der Senatsverwaltung für Soziales und Gesundheit kamen 79.000 Geflüchtete 2015 in Berlin an, war im „Tagesspiegel“ vom 16. 12. 2016 zu lesen. Knapp 3.000 von ihnen lebten 2016 noch in 38 Turnhallen.

Im Herbst 2015 wurde in der Nachbarschaft des Büros der „Kindererde gGmbH“ eine Unterkunft für Geflüchtete eröffnet. Susanne Hantz, Geschäftsführerin von „Kindererde“, ging vorbei, bot Hilfe an und arbeitete beim Aufbau des bezirklichen Willkommensbündnisses mit. Dass junge Kinder in besonderer Weise ihr Thema waren, überrascht nicht, denn die „Kindererde gGmbH“ ist ein kleiner Kitaträger. Also richtete Susanne mit anderen Ehrenamtlichen einen Kinderraum her und bot regelmäßige Betreuung an.

Die Mitarbeit bei „Willkommen KONKRET – Berliner Bündnis für Kinder geflüchteter Familien“ bestärkte sie in der Überzeugung, dass gesellschaftliches Engagement auf vielen Ebenen nötig ist. Als der Berliner Senat über den Paritätischen Wohlfahrtsverband nach Mitgliedsorganisationen suchte, die Notunterkünfte betreiben würden, beschlossen Susanne und ihr Team: „Das machen wir.“

„Geben wir der Wahrheit die Ehre: Für uns als kleiner Träger war das keine strategische Entscheidung, sondern eher eine emotionale. Willst du dir ein neues Geschäftsfeld erschließen, musst du das anders angehen, würde mir jeder Organisationsberater sagen.“

Anfang November kam der erste Anruf: „Sie hatten sich doch bereit erklärt, und da gibt es jetzt eine Halle…“ Am nächsten Morgen war der Besichtigungstermin. Es stellte sich heraus: eine Doppelturnhalle, ebenerdig, 1970er Jahre, unsaniert. Laut Berliner Standard hieß das in diesem Fall: Die Heizung funktioniert meistens, die Duschen sind gesperrt, eine oder zwei Toiletten sind benutzbar, das Stromnetz ist anfällig.

Die Frage der Damen und Herren aus verschiedenen Ämtern, ob „Kindererde“ ein erfahrener Betreiber sei – „Oh Gott! Nicht schon wieder welche, die keine Ahnung haben“ – ließ sich beantworten: Der Betrieb von Kitas und Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit sorgten dafür, dass das „Kindererde“-Team viele hilfreiche Tipps und Hinweise bekommen hatte. Tatsache war aber, dass die Halle als Notunterkunft so nicht „ans Netz“ gehen konnte. Sanitärcontainer mussten her.

„Ich hatte gesagt: ‚Es ist Winter. Wenn es darauf hinausläuft, dass mehr als 200 Menschen hier leben sollen, und die Toiletten sind alle draußen, dann machen wir das nicht.‘ Da sagte einer: ‚Meine Großmutter hatte das Klo früher auch auf dem Hof.‘ ‚Ja‘, entgegnete ich, ‚aber sie hatte wahrscheinlich einen Nachttopf unterm Bett. Möchten Sie irgendwo einziehen, wo 200 Leute einen Nachttopf unterm Bett haben?‘ Allerdings gab es zu dieser Zeit gar keine Sanitärcontainer: Lieferengpass. Also wurde entschieden, den Sanitärbereich zu sanieren. Gut für die Schule.“

In den nächsten Wochen hörte Susanne nichts mehr von der Doppelturnhalle, bekam aber zahlreiche Anrufe und Mails mit anderen Angeboten. Doch nach dem Vor-Ort-Besuch hatte das „Kindererde“-Team sich geeinigt: Wir sind bereit, aber wir übernehmen keine einräumige Halle.

In den nächsten Wochen hörte Susanne nichts mehr von der Doppelturnhalle, bekam aber zahlreiche Anrufe und Mails mit anderen Angeboten. Doch nach dem Vor-Ort-Besuch hatte das „Kindererde“-Team sich geeinigt: Wir sind bereit, aber wir übernehmen keine einräumige Halle.

Als Susanne schon dachte, das Ding sei durch, bekam sie am 4. Januar gegen Abend einen Anruf: „Sie hatten sich doch bereit erklärt… Start: morgen.“

Und los ging’s: Alle anrufen, den Plan mit den „Was-wäre-wenn“-Überlegungen aus der Schublade holen, den Caterer, die Security, die Reinigungsfirma und die Wäscherei verständigen. Das war ein bisschen wie beim Beginn einer Geburt.

Am nächsten Tag kamen junge Männer von der Bundeswehr, verlegten Platten auf dem Parkett der Halle, stellten Doppelstockbetten auf und schleppten Kisten. Die Sanitäranlagen waren saniert. Draußen standen zusätzlich einen paar Dixi-Klos.

Immerhin waren die Betten mit Matratzen ausgestattet worden, Handtücher, Kissen und Bettzeug waren vorhanden. Aus den „Kindererde“-Kitas und einem Hort waren überzählige Tische, Bänke und Stühle herbeigeschafft worden. Ein Kopierer stand bereit, Anmeldebögen waren entworfen und Einlassbändchen besorgt worden.

Ein Dorf aus Kokons

So, wie die Geflüchteten im LAGeSo angekommen waren, wurden sie in Busse gesetzt und zur Turnhalle gebracht – am einzigen Januar-Abend, an dem Schnee gefallen war. Ein Bus nach dem anderen fuhr vor.

Im hinteren Teil der Halle lag der große Raum, im vorderen Teil der kleine. Dazwischen Gänge, Sanitär- und Umkleideräume. Die Leute wurden in die kleine Halle gelotst, zu einer Art Check-in-Strecke: Dort konnten sie sich hinsetzen, Tee trinken und sich anmelden. Alle Leute bekamen Einlassbändchen, damit Zugangskontrollen möglich waren. Nach dem Check-in wurden sie in den großen Raum gebracht. Das Team wies ihnen Betten zu: auf der einen Seite die Familien, auf der anderen Seite die allein reisenden Männer. Unter ihnen waren Menschen aus Syrien, dem Irak, aus Afghanistan, Eritrea und Nigeria, aus Moldawien, Tadschikistan und Turkmenistan.

„Wir trennten die Männer nicht von den Familien, obwohl wir wussten, dass das in anderen Notunterkünften üblich war. Wenn es eine Familie geschafft hatte, Krieg und Flucht gemeinsam zu überstehen, kann man die Männer doch nicht extra unterbringen! Außerdem: Wann ist ein Junge ein Mann? Wir weigerten uns, in einem Haus, für das wir die Verantwortung trugen, Männer grundsätzlich als Bedrohung zu definieren. Es musste uns gelingen, eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt zu schaffen. Klar war aber: Die Leute waren deutlich lagererfahrener als wir. Schneller, als wir gucken konnten, hatten sie die Doppelstockbetten zusammengeschoben und mit Laken und Bezügen abgehängt, so dass kleine, geschützte Räume entstanden. Bettwäsche zum Beziehen hatte danach niemand mehr. Erste Lernerfahrung: Wir brauchen Stoff, viel Stoff.“

In der ersten Nacht wurden 245 Menschen aufgenommen. Viele waren krank. Als Susanne deshalb im LAGeSo anrief, riet man ihr, den ärztlichen Notdienst zu verständigen, die Namen der Kranken aufzuschreiben und sie zu isolieren. Doch das war unmöglich. Schließlich wurde ein Sanitäter geschickt, und auch eine Ärztin kam, die Susanne anzischte: „Was denken Sie sich denn? Wir sind für die Bevölkerung zuständig!“

Am nächsten Tag war plötzlich kein Strom da. Dann gab es kein warmes Wasser. Als diese Probleme gelöst waren, konnten die Leute duschen. Überall roch es nach Shampoo, Dampfschwaden krochen durch die Flure, und viele Leute sangen.

Am ersten Tag wanderte Susanne durch die Halle und ließ sich zeigen, wo Säuglinge und Kleinkinder untergebracht waren:

„Ich hatte Sorge, dass wir Mütter haben könnten, die sich in einem Zustand von Erschöpfungsdepression befinden und auf die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht mehr eingehen können. In solch einer Situation beginnt Kinderschutz mit einem Stuhl, auf den die Mutter sich setzen kann. Hat sie keinen anderen Platz als das Bett, an dem sie sich aufhalten kann, dann sieht man auch das Kind nicht. Also guckte ich mir alle Babys und vor allem die Mütter an, schaute nach, ob sie stillen oder Babynahrung brauchen. Ich wollte mich vergewissern, dass es ihnen gut geht und dass sie handlungsfähig sind.“

Keine Gewalt!

Müssen sich viele Menschen – entstammen sie verschiedenen Nationalitäten oder seien sie alle Schwaben – eng begrenzten Raum teilen, bleiben Auseinandersetzungen nicht aus. Rigoros warfen Susanne und ihr Team jeden Erwachsenen raus, der zu Gewalt griff. Konflikte beizulegen gelang eher selten, und trotzdem wurden es im Laufe der Zeit weniger.

„Wir wollten uns hinsetzen, über die Probleme sprechen und sie klären. Nur führten die von unserer Kultur geprägten Konfliktlösungsstrategien nicht wirklich zum Erfolg. Im Nachhinein erinnert mich das ein bisschen an unsere Blockflöten-Konzertchen zu Weihnachten. Die Vorstellung war für alle verpflichtend, traf aber überwiegend den Geschmack der Großeltern, und das jüngere Publikum langweilte sich. In der Turnhalle wurden Konflikte häufig irritierend schnell beigelegt und poppten bei der nächsten Gelegenheit wieder auf. Kein Wunder, wenn man sich aufgrund der räumlichen Enge nicht aus dem Weg gehen kann und alles voneinander mitbekommt.“

Geschichten vom Waschen

Anfangs gab es keine Waschmaschinen. Die Leute wuschen ihre Sachen mit der Hand. Überall hing nasse Wäsche, darunter riesige Pfützen. Susanne befürchtete, dass der Hallenboden das nicht lange aushält. Also kaufte sie eine Wäscheschleuder.

„Niemand wusste, was das ist. Eine Afghanin kannte diese Maschine und zeigte, wie man sie so belädt, dass sie keine Unwucht kriegt, und dass man das Abwasser in einer Schüssel auffängt. Andächtig umstanden die anderen Frauen die rotierende Maschine und unterhielten sich. Alle kannten W-LAN. Eine Wäscheschleuder kannte niemand. Sie war so fremd wie ein Alien.

Natürlich wurden auch Wäscheständer gebraucht. Die ersten zehn Stück stellten wir überall in der Halle auf. Nach 10 Minuten waren sie weg. Nach 20 Minuten klopfte eine Frau an meine Bürotür und sagte, sie hätte auch gern einen Wäscheständer. Wir sammelten die Ständer ein und schraubten sie am Boden fest, so dass eine Art Wäscheplatz entstand. Nach kurzer Zeit waren sie Schrott, weil die Kinder damit spielten. Ein Wäscheständer ist halt nicht so stabil wie ein Klettergerüst.

Die neuen Ständer wurden neben den Betten-Kokons platziert. Nun war die Nutzergemeinschaft kleiner und musste sich einigen: Kann ich jetzt mal meine Wäsche…“

Seifenspender wurden an den Handwaschbecken aufgestellt und verschwanden sogleich. Irgendwann werden die Leute seifengesättigt sein, dachte Susanne. Das war ein Irrtum. Warum?

„Wenn du nicht darauf vertraust, dass dir Sachen zur Verfügung stehen, die du nicht besitzt, wirst du sie in deinen Besitz bringen, um sicher zu sein, dass du sie hast, wenn du sie brauchst. Außerdem wurde Seife zum Wäsche-Waschen verwendet. Unser Waschmittel schäumt nicht und war vielen Frauen deshalb suspekt.“

Jeden Morgen markierten große Wäschetüten im Flur die Position in der Reihe zur Wäscheabgabe. Wer zu spät kam, dessen Wäsche wurde nicht mehr angenommen, weil nur eine bestimmte Anzahl an Maschinenladungen pro Tag zu bewältigen war.

„Wir erklärten, stellten die Tüten zurück in die Halle, erklärten noch mal. Sinnlos!

Nach 60 Minuten Teamdiskussion sagte ein Mitarbeiter der Hauswirtschaft: ‚Ich nehme nicht nur neun Tüten Wäsche an. Ich nehme alles, was kommt. Das sind dann mal zehn, elf oder zwölf Tüten. Jeder beschwert sich, wenn ich seine Wäsche nicht annehme. Niemand beschwert sich, wenn sie abends noch nicht fertig ist.‘ Halleluja!“

Grenzen des Vergemeinschaftens

Vieles, das es in der Turnhallen-Zeit gab, sollte gemeinschaftlich genutzt werden: Spiele, Haarschneide- und Nähmaschinen, Musikinstrumente. Doch es war unrealistisch, all diese Sachen auszuleihen, und machte zu viel Arbeit. Merkte das Team, dass jemand oft Schach spielt, bekam er eins der Spiele.

Als eine junge moldawische Mutter ihren Rock flicken wollte, gab Susanne ihr blaues Garn und eine Nadel. Später brachte die Frau das Nähzeug zurück. Damit hatte Susanne nicht gerechnet.

„Ich habe mich geschämt. Das war doch absurd! Hier stieß das Vergemeinschaften an die Grenze der Würde. Wir haben dann Nähkästen besorgt und verteilt.

Manchmal haben wir Verhältnisse konstruiert wie Kinder, die sich draußen eine Räuberhöhle bauen oder Mutter-Vater-Kind spielen. Wir haben Verhältnisse geschaffen, die mal funktionierten und mal nicht. Wenn nicht, verwarfen wir unsere Idee und versuchten es anders. Mit unseren Plänen sind wir oft erst mal grandios gescheitert.“

Im Frühjahr fingen Leute an, draußen auf kleinen Kochern etwas zuzubereiten. Sie wollten endlich mal wieder was essen, das sie selbst gekocht hatten.

„Das war bedürfnisorientiert, selbstbestimmt und ein grundgesunder Impuls, fand ich. Also stellten wir draußen Tische mit Gaskochern auf, beschafften Töpfe und Geschirr aus den Spendenkammern und gingen einkaufen, damit alle, die das wollten, eine kleine Erstausstattung bekamen. Das war übrigens auch eine Form der Kommunikation für uns. Viele Leute sagten: ‚Catering ist Scheiße.‘ Egal, wie viel Mühe sich der Lieferant gab. Aber niemand hätte gefordert: ‚Baut hier mal eine Küche ein.‘

Wir versuchten, Dinge aufzugreifen, unsere eigenen Grenzen immer wieder in Frage zu stellen und neue Herausforderungen zu bewältigen. Aber: Wenn es Kocher und Kühlschränke gibt, muss jemand sie saubermachen. Doch in einer Turnhalle, in der alles frei zugänglich ist, funktionieren keine Reinigungspläne. Du musst jemanden bitten, dich zu unterstützen. Wenn du Glück hast, fühlt sich jemand berufen, langfristig Verantwortung zu übernehmen.

Rückblickend kann ich sagen: Das Ergebnis war nie so, wie ich es erwartet habe. Aber oft war es ziemlich interessant. So was nennt man wohl: neue Erfahrungen machen.“

Geschichten von Kindern

In der Halle lebten zeitweise 100 Minderjährige. Es gab keine Kitaplätze und monatelang keine Schulplätze.

In der Halle lebten zeitweise 100 Minderjährige. Es gab keine Kitaplätze und monatelang keine Schulplätze.

Der Kinderraum in der Turnhalle war täglich geöffnet, und die Kinder wurden betreut. Anfangs bot ein Team-Mitglied Sprachunterricht für die älteren Kinder und Jugendlichen an.

„Dass es so lange dauerte, bis die Kinder zur Schule gehen konnten, fand ich fürchterlich. Für mich ist es ein hohes Gut, dass wir hier die allgemeine Schulpflicht für Mädchen und Jungen haben und sie umsetzen. Es trieb mir die Tränen in die Augen, dass ich für die Schulkinder der geflüchteten Familien nichts tun konnte.“

Die Kinder, vor allem die älteren, sprangen herum und wollten beschäftigt werden. Für sie war die Turnhalle ein großer Spielplatz, und…

„… es war immer was los. Die Erwachsenen konnten sich zurückziehen, zugucken oder mitmachen. Wenn wir Deko-Berge fürs nächste Fest mit den Kindern gebastelt hatten, war die Stimmung gut. Machten sich zwei Männer dran, die Deko-Elemente aufzuhängen – was in einer Turnhalle querdrüber nicht leicht ist –, war das ein Gewinn.

Zwar konnten sich die Kinder in der Halle frei bewegen, der Außenbereich war umzäunt, die Security passte auf, und selbst kleinere Kinder waren relativ sicher. Aber große Kindergruppen entwickeln im Spiel viel Dynamik, und dabei geht oft was zu Bruch. Gebetsmühlenartig wiederholte Reglementierungen halfen nicht. Irgendwann trugen wir zähneknirschend alle nicht benutzten Betten in den Keller, um gefährliche Kletteraktionen auf den instabilen Teilen zu verhindern.“

Hinter all diesen Erlebnissen und Entscheidungen stecken Prozesse – auf der Seite derjenigen, die die Verantwortung für die Turnhalle trugen, wie auf der Seite der Menschen, die darin lebten.

Feste feiern

„Das erste Fest war eine Abriss-Party, denn in der kleineren Halle, unserem Wohnzimmer, sollte PVC-Boden gelegt werden. Alles musste raus. Nach dem Abendessen wurden die Tische beiseitegestellt, die Musik-Anlange wurde aufgebaut, und wir legten los. Die ersten, die zur Musik rumsprangen, waren die jüngeren Kinder. Dann kamen die Männer dazu, schickten ihre eigene Musik von ihren Handys durch die Anlage und tanzten.“

Später nahm ein kleines Mädchen Susanne an die Hand und sagte: „Komm Dusche.“ Was wollte das Kind? Es brachte Susanne in den Duschraum der Frauen, die dort ihre Kopftücher abgelegt hatten und zu den Rhythmen aus einer kleinen Musikbox tanzten. „Komm rein“, bedeuteten sie Susanne. Danach wurde zu jeder Party ein Ort für die Frauen geschaffen – mal ein Zelt, mal etwas Anderes.

Von nun an gab es etwa alle acht Wochen ein Fest, entweder eine Tanzparty nach dem Abendessen oder große Feiern mit Programm und Gästen: mit Volontiergruppen, mit Ehrenamtlichen aus der Nachbarschaft, mit Freunden und Verwandten der Leute.

Nach dem Ramadan feierte man das Zuckerfest. Der Caterer grillte, es gab Zuckerwatte, Kuchen aus der benachbarten Schule, Musik und Spiele. Am Ende der Sommerferien fand ein Back-to-school-Fest mit Angeboten für die Kinder statt, und die Erwachsenen spielten mit. Zu Ostern wurden Eier gefärbt und Osternester versteckt. Zu Sankt Martin wurden Laternen gebastelt, Martinswecken geteilt, und zum Fasching gab es viele Prinzessinnen, Superhelden, Feuerwehrleute, Löwen und Tiger. Natürlich wurde auch Newroz gefeiert, das persische Neujahr.

„Als wir ein großes Weihnachtsfest planten, sagte jemand: ‚Weihnachten ist doch haram.‘ Okay. Wer nicht mitmachen will – bitte sehr! Ist ja jeder ein freier Mensch.“

Vor dem Fest fragte Susanne Frauen, ob sie für so viele Leute kochen würden. Da sagte eine: „Ach, Susanne! Ich habe schon für 300 Leute gekocht…“ Sie zählte auf, was für das Festessen gebraucht wird, der Caterer lieh einen großen Topf aus, und die afghanischen Frauen kochten das Hauptgericht: Lamm mit roten Bohnen in grüner Kräutersoße. Die arabischen Frauen bereiteten Vorspeisen zu, die moldawischen machten einen Hühnerfleischsalat, und das Team kredenzte mit den Kindern Eisbomben als Dessert. Zwei Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck und eine kleine Bühne standen in der Halle.

Vor dem Fest fragte Susanne Frauen, ob sie für so viele Leute kochen würden. Da sagte eine: „Ach, Susanne! Ich habe schon für 300 Leute gekocht…“ Sie zählte auf, was für das Festessen gebraucht wird, der Caterer lieh einen großen Topf aus, und die afghanischen Frauen kochten das Hauptgericht: Lamm mit roten Bohnen in grüner Kräutersoße. Die arabischen Frauen bereiteten Vorspeisen zu, die moldawischen machten einen Hühnerfleischsalat, und das Team kredenzte mit den Kindern Eisbomben als Dessert. Zwei Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck und eine kleine Bühne standen in der Halle.

„Von einem heiß geliebten Bilderbuch aus meiner Kinderzeit hatten sich Kinder und Betreuerinnen inspirieren lassen und Szenen entwickelt: Wenn die Wolken sich im Dezember rosa färben, backen die Engel Kekse, lesen Wunschzettel, nähen Puppenkleidchen und packen alles ein. Bei uns gab es auch Geschenke, eine Weihnachtsfrau, Engel und einen Weihnachtself. Die coolsten Jungen zogen als Rentiere, mit Geweih und roter Blinke-Nase, den Schlitten.

Es war der Tag nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Wir waren uns einig: Weihnachten ist ein Fest des Friedens, und wir haben allen Grund, dieses Fest nicht ausfallen zu lassen, sondern zusammenzurücken.“

Am 5. Januar 2017 feierte das Gemeinwesen in der Turnhalle den 1. Geburtstag. Zwei Dutzend Geflüchtete waren seit Januar 2015 dabei. Was für eine Leistung!

Dann kam die letzte Fete, mit einer Bilder-Show per Beamer: Fotos aus der Turnhallen-Zeit, die am 21. März 2017 zu Ende ging, denn die Leute bekamen Plätze in anderen Unterkünften, die bessere Lebensbedingungen boten.

Der Auszug

Am ersten Tag zogen die allein reisenden Männer aus, am zweiten Tag die Familien. Für die Kinder und Familien hatte das Team zum Abschied Fotoalben vorbereitet.

Als die jungen Männer ausgezogen waren, saßen sie am späten Nachmittag wieder vor der Turnhalle und sagten: „In der neuen Unterkunft ist nix los.“ Warum? Kein W-LAN.

In den folgenden Tagen guckten die Kinder, die nahe der Turnhalle zur Schule gingen, beim Nach-Hause-Gehen vorbei, um zu sehen, wer noch da ist und wem sie helfen könnten.

Nach dem Auszug hatten sich Müllberge in der Halle aufgetürmt. Alle hatten das liegen gelassen, was sie nicht mitnehmen wollten. Wohin auch damit?

Niemand konnte sich mehr vorstellen, dass in dieser Halle Leute gelebt und gearbeitet, sich an- oder abgefreundet und Zeit miteinander verbracht hatten, die sie wahrscheinlich nicht vergessen.

Fazit

Mit den Leuten verständigte sich das zwölfköpfige „Kindererde“-Team auf Arabisch, Dari und Russisch, mit einigen auf Englisch, aber hauptsächlich per Pantomime. Erst später ging manches auf Deutsch.

„Es war eine unglaublich dichte, intensive Zeit, denn: Wenn du keine gemeinsame Sprache hast – Worte schaffen ja immer auch Distanz – und mehr mit deinem Körper sprichst, dann ist das deutlich weniger distanziert und emotional aufgeladener.

Ich hatte mal versucht, das den Leuten zu erklären: Ist jemand berührt oder traurig, kann ich ihn in den Arm nehmen. Verbietet sich das, zum Beispiel weil ein Mann vor mir steht, kann ich mein Mitgefühl ausdrücken, indem ich meine Hände auf die Brust lege. Ich habe nur meinen Körper und meine Mimik. Gebrauche ich sie, löst das etwas aus. Bei mir und bei dem anderen Menschen. Es macht etwas mit uns.“

Als alles begann, legte das Team los, fummelte sich ein, und im Verlaufe eines Jahres entwickelte sich tatsächlich eine Art Gemeinwesen:

„Die Art und Weise, in der wir die Dinge angingen, stärkte besonders die Frauen. Viele von ihnen bewegten sich frei und unbefangen, kochten, diskutierten über Rezepte und tranken zusammen Tee. Die allein reisenden Männer – alle ja auch Söhne, Brüder oder Ehemänner –respektierten die weiblichen Räume.“

Eigentlich haben alle Beteiligten – die Leute und das Team – das Gleiche getan: ein Gemeinwesen aufgebaut. Die einen haben ihre „Häuser“ hergerichtet, die anderen waren für die öffentlichen Einrichtungen zuständig: Rathaus (Büro), Wäscherei, Badehaus, Kinderraum und Spielplatz, Läden des täglichen Bedarfs (Hygieneausgabe und Kleiderkammer), Restaurant, Café, Kino und die Arztpraxis.

„Das Verrückte war: Wir hatten gar keine gemeinsame Perspektive. Weder war es das Lebensideal irgendeiner anwesenden Person, in einer Turnhalle zu leben, noch wussten wir, mein Team und ich, wie lange das eigentlich dauern soll…

Und – machen wir uns nichts vor: Das waren Lebens- und Arbeitsbedingungen, die nicht alle Menschen aushalten können, weder Geflüchtete noch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.“

+ + +

Susanne Hantz und ihr Team haben das ausgehalten. Mir hat Susanne davon erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es ausgehalten hätte. Aber ich beneide Susanne um diese Erfahrung und hoffe, dass ich aus dem, was sie erzählte, etwas gelernt habe. Danke, Susanne.

Fotos: Kindererde gGmbH

Im Hamburger Stadtteil Hamm erzählt man sich, dass schon die Krippenkinder in der Paulus-Kita Medienkompetenz erwerben. Sicher, die Hamburger Bildungsempfehlungen enthalten neben Sprachförderung, Bewegung, Ernährung und Musik auch das Thema Medienkompetenz, aber brauchen Zweijährige in der Kita tatsächlich einen PC? Bea Keller-Günther, die Leiterin der Evangelischen Kita Pauluskirche, erklärt, wie sie und ihr Team Medienkompetenz…

Frei ist ein schöner Nachname für einen Menschen, der Spiele entwickelt. Da fällt einem sofort Freispiel ein. Oder Lieblingsspiel. Was Kinder am liebsten spielen und was Erwachsene hindert, sich voller Lust auf ein Spiel einzulassen – der Schweizer Spielentwickler Lukas Frei weiß es. Weiter lesen…

Habt ihr schon mal über eure Nationalflagge nachgedacht? Wie viele verschiedene Flaggen gibt es in eurer Gruppe oder Klasse? Gibt es unter euch Familien, die alte Wappen haben? Hat eure Familie, eure Kita, euer Hort oder die Schule eine eigene Flagge?

Nationalflaggen stiften Identität. Sie schließen ein und gleichzeitig aus. Die Nationalflagge ist ein symbolisches Objekt, das Macht trägt. Vor dem Hintergrund des unwürdigen Umganges mit Geflüchteten faszinierte die australische Künstlerin Sonja Hornung der Gedanke, diese symbolische Macht ad absurdum zu führen: Was wäre, wenn sich die Nationalflaggen komplett entleeren? Lena Grüber sprach mit der Erfinderin des Kunst-Projektes: Flaggen ohne Bedeutung

Wie bist Du auf diese Idee gekommen?

Ich bin 2012 von Australien nach Deutschland gekommen. Als ich das Land verließ, wurden gerade die Asylgesetze für die Einreise verschärft. Es hat mich irritiert, als erstes als Australierin identifiziert zu werden, weil ich diese Politik meines Heimatlandes nicht mittrage. Ich wollte ich sein – und nicht mit dieser australischen Politik verbunden werden. In Berlin angekommen erlebte ich den Marsch der Geflüchteten, bei dem Asylsuchende auf ihre rechtelose Situation aufmerksam machten. Das Thema Flucht und Grenzen war überall präsent in der Stadt. Und in mir. Ich fragte mich: Gibt es ein Symbol, das die nationalen Grenzen aufheben kann? Ohne, dass es jenseits der Realität ist? Ich wollte das bestehende System ersetzen und … fand einen Weg. Endlich!

Welchen denn?

Das symbolmächtigste Objekt für Nationalstaaten sind die Flaggen des Landes. Sie repräsentieren Millionen Menschen, die Landesgeschichte, besondere geografische Bedeutungen sowie Herrschaftsansprüche. Sie stiften Identität – schließen ein und gleichzeitig aus. Die Nationalflagge ist ein Objekt, das Macht trägt. Mich fasziniert der Gedanke, diese Macht ad absurdum zu führen, sie zu entblößen, sie zu knicken.

Also begann ich Nationalflaggen zu erforschen. Ihre Geschichte fand ich sehr spannend:

Zuerst gab es das Wappensystem, zum Beispiel mit einem Adler oder einem Schwert. Diese Wappen waren lokal gebunden, denn sie trugen Symbole der adligen Familien vor Ort. So konnte man gut unterscheiden, wer woher kam und welche Anrechte hatte. Als im 19. Jahrhundert die ersten demokratischen Staaten geschaffen wurden – zum Beispiel in Frankreich mit den Gedanken von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit – wurde das Wappensystem abstrahiert. So wurde das Dreifarbensystem – die Trikolore –erfunden. Die drei Farben standen für das Bürgertum und die Republik in Abgrenzung zur bisher vorherrschenden Monarchie. So konnte man schon an der Flagge erkennen, wer den Staat regiert.

Ich fand die Abstraktion von gesellschaftlichen Werten sehr spannend und fragte mich, wie weit ich diese Abstraktion wohl treiben konnte. Könnte ich auch eine Nationalflagge komplett entleeren und ihr damit jeden Sinn nehmen?

Und? Kannst Du alle Fahnen gleich machen?

Meine erste Idee war es, die Schatten der Flaggen zu fotografieren. Im Schatten lösche ich alle Farben und Muster gleichermaßen. So scheinen auch die unterschiedlichen Länder gleicher. Um die Schatten der Flaggen zu fotografieren, fuhr ich im Sommer durch Berlin und besuchte Botschaften. Daraus ist diese Bildreihe entstanden:

Wie unterscheiden sich die Flaggen? Was vereint sie? Könnt ihr erkennen, welche Flagge zu welchem Land gehört? Wie fühlt es sich an, wenn die Flaggen so aussehen? Was macht der unterschiedliche Untergrund? Und die unterschiedliche Schärfe des Schattens? Wehen alle Flaggen? Ist die Richtung, in die die Flaggen wehen, wichtig?

Als ich so Tag für Tag die Schatten der Flaggen sammelte, beobachtete ich, wie sie im Wind wehen. In Farbe, ganz in echt. Ich überlegte: Könnte man neben meinem kleinen Trick mit dem Schatten auch die echten Flaggen, die dort oben wehen, abstrahieren und entleeren?

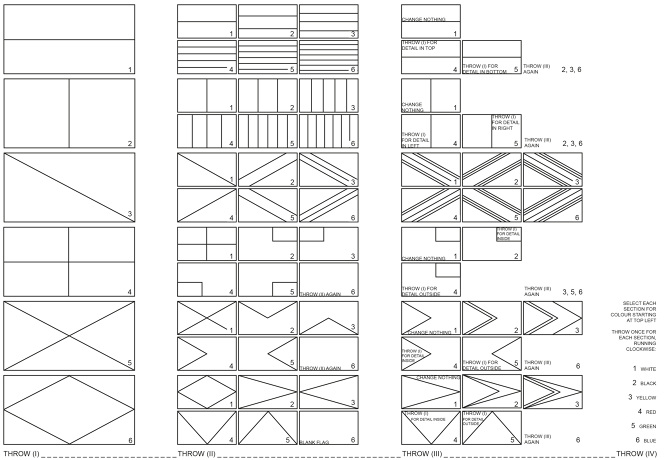

Ich malte die Flaggen einzeln auf und analysierte ihre Bestandteile. Kreuz, Balken, zwei Balken, Sterne, … Daraus entwickelte ich ein Würfelspiel, in dem in drei bis vier Schritten Farben und Muster einer neuen Flagge völlig zufällig entstehen. Und nicht historisch wachsen. Flaggen ohne Bedeutung.

Wollt ihr das auch ausprobieren? Hier gibt es das Flaggenspiel von Sonja: Ihr benötigt einen Würfel, Papier und Stifte, um die neue Flagge zu erschaffen. Beim ersten Wurf habt ihr das Grundmuster links. Dieses wird beim zweiten Wurf um das nächste Muster ergänzt und beim dritten Wurf um das dritte Muster. Danach erwürfelt ihr die Farbe.

Fragen zum Weiterspielen:

Welche Werte spiegelt diese Flagge für euch wider und warum? Gibt es Symbole, die ihr bevorzugt? Oder Lieblingsfarben? Wie würde eine Flagge aussehen, die eure Gruppe beschreibt? Wie eine, die eure ganze Einrichtung vertritt? Könnte es eine Flagge geben, die die ganze Welt repräsentiert?

Was bedeutet euch eine nationale Identität? Was bedeutet es heute zum Beispiel deutsch zu sein? Kann man nur eine Nationalität haben?

Schickt Sonja eure selbstgebastelten Flaggen. Findet ihr im Stadtraum ungenutzte Flaggenmasten, an denen ihr eure eigene ‚entleerte‘ Flagge hissen könnt?

Später habe ich die Flaggen erwürfelt und ca. 60 Stück selbst genäht. Diese habe ich den Botschaften angeboten als Ersatz für ihre nationale Flagge.

Meist lief die Kommunikation mit den Botschaften dann so ab: Ich bekomme einen Anruf. „Hallo, worum geht es denn genau?“ Ich erkläre mein Anliegen, die Flaggen zu tauschen. Große Verwirrung in der Konversation: „Was? Sie wollen unsere Flagge ersetzen? Durch eine Flagge, die keine Bedeutung hat?“

Es war immer sehr formell, vorsichtig und ernst. Die Sprache ist eine eigene Performance. Ich stieß gegen wahnsinnig großen Bedacht. Hier lernte ich, dass Staat auch eine Art von Performance ist und wenn man diese Performance nicht richtig ausführt, sie auch scheitern kann. Deswegen nehmen das alle sehr ernst. Außerdem gibt es viele Regeln und Gesetze zum Hoheitsgebiet der Botschaften.

Einmal wartete ich zum Beispiel vor der Botschaft von Kasachstan, und ich war relativ früh da, sodass der Schatten der Flagge zwar sichtbar war, aber innerhalb der Botschaft lag. Ich konnte ihn wegen des großen Zauns nicht von außen fotografieren. Also klingelte ich und fragte zunächst den Pförtner. Der holte den Botschafter, beide diskutierten lange miteinander und antworteten mir dann: „Nein, geht nicht, Sie dürfen hier nicht reinkommen.“ Ich wollte gehen, aber ich war so weit gefahren und wollte doch nicht aufgeben. Also blieb ich stehen. Die beiden rauchten eine Zigarette zusammen und kamen zurück zu mir. “Was wollen Sie jetzt noch?“ Ich: „Ich gehe doch nicht weg, ich will nur 10 Minuten hier rein, um die Flagge zu fotografieren.“ Sie überlegten, dann kam der Botschafter zu mir und sagte: „Ok, geben Sie mir Ihre Kamera und ich fotografiere das für Sie. Sie können mir sagen, wie Sie das genau haben wollen.“ Ich blieb vor dem Zaun, der Botschafter kam wieder, zeigte mir die Fotos und wir wählten das Beste aus. Die Staatsperformance wurde gewahrt und ich hatte, was ich wollte. Das sind für mich witzige Situationen, in denen sich Menschen trotzdem sehr menschlich verhielten. Ich habe es dann doch geschafft, einige Flaggen woanders aufzuhängen, z.B. vor mehreren ehemaligen Botschaftsgebäuden im Osten Berlins.

Was meint Sonja mit Staatsperformance? Kennt ihr besondere Regeln, denen Botschafter folgen müssen? Oder kennt ihr besondere Ausnahmen, die nur für sie gelten? Warum haben sie andere Regeln als wir?

Sonja Hornung (geb. 1987, Melbourne) ist bildende Künstlerin. 2010 schloss sie ihren Bachelor of Creative Arts mit Schwerpunkt visuellen Medien an der University of Melbourne ab. Sie ist Absolventin des Masterstudiengangs „Raumstrategien“ an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee (2016). Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Nachdenken über Widerstand Wir fahren auf die Wartburg, mit dem zehnjährigen Wido und seinem 13-jährigen Cousin Frieder. Als wir zum letzten Mal da waren, stand die Mauer noch. Nun begeben wir uns im Reformationsjahr auf Luthers Spuren und reden schon im Auto über den Reformator. Und über Widerstand. Weiter lesen…