Was ist ein Held? Und welcher Held hat es verdient, so genannt zu werden? Welche Verdienste haben die uns bekannten Helden erworben? Zur Beantwortung der Fragen bitten wir große Helden der Geschichte, an uns vorbei zu defilieren, denn „laufen“ passt nicht zum Schreiten mit geschwellter Heldenbrust. Und: Marsch! Weiter lesen

Über dieses Wort freut man sich – natürlich! – als Wortklauber: In „Natur“ steckt alles, was es an Bedeutungen gibt. Schon der Ursprung des Wortes belegt das: „Natur“ heißt „Geburt“, denn sie ist quasi das Geborene, von selbst Entstandene.

Anders als ihre Gegenstücke „Kreatur“ – das Geschaffene oder Bearbeitete – und „Kultur“ braucht „Natur“ keine besondere Existenzberechtigung. Sie war zuerst da und genießt deshalb „Naturrecht“. Man spürt das selbst in unserer Sprache: Zu Sachverhalten, über die wir nicht diskutieren möchten, sagen wir „natürlich“ und „naturgemäß“. Natur heißt: Ist halt so.

Eine besondere Verbindung hat Natur zum Völkischen, auch vom Wort her: „Nation“ besitzt nicht zufällig den gleichen Wortstamm, sondern geht vom Volksstamm aus, in dem alle miteinander verwandt und daher ähnlich sind – Inzest ist die natürlichste Sache der Welt! „Gibt es doch nur bei Naturvölkern“, murrt jemand.

Obwohl wir keine Nationalisten mehr sind, haben wir die dumpfe Vorstellung einer besonderen „Natur“ jedes Volkes nicht völlig abgelegt, sondern sprechen von der „rheinischen Frohnatur“ und den „naturgemäß“ großschnäuzigen Berlinern. Lesen wir in einer Umfrage unter sächsischen Bürgern, dass immerhin 15 Prozent meinen, Deutsche seien anderen Völkern „von Natur aus“ überlegen, vermuten wir, dass solche Ansichten „in der Natur“ der Sachsen liegen.

Verweilen wir noch einen Moment am rechten Rand. „Gott hat die Menschen dahingegeben in schändliche Leidenschaften; denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen“, schreibt ein gewisser Paulus – hieß der nicht eben noch Saulus? – in seinem Brief. Was meint er damit? Lesen wir weiter: „Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben…“

Irgendwie klingt der Autor wie ein moderner Rechtspopulist, obwohl er schon fast 2000 Jahre lang tot ist – oder gerade deswegen? „Wir stehen für … die natürliche Verbindung von Mann und Frau“, sagt jedenfalls Herr Höcke von der AfD.

Traurig, dass selbst die Tier- und Pflanzenwelt ihre Rolle als natürlicher Vertreter des Natürlichen nicht ausfüllt. Bis zu 75 Prozent der Giraffen haben Bi-Erfahrungen, bei Elefanten gibt es Rüssel-Sex unter Bullen, 10 Prozent der Schafböcke sind schwul, und 20 Prozent sind bisexuell. All das lässt nur einen Schluss zu: Die Natur ist ziemlich widernatürlich!

Obwohl wir uns der Natur entfremdet haben, ist sie doch in uns – und damit meine ich nicht nur unseren Urwald aus Darmflora und Bakterienfauna. „Es liegt in der Natur des Menschen…“, tönen wir verheißungsvoll, um mit Satzteilen wie folgenden zu enden: „ein Haus zu bauen“, „Krieg zu führen“, „sich die Welt untertan zu machen“ oder „vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln“.

Kann es sein, dass unsere Natur durchdreht? Dafür spricht, dass es unter uns eine spezielle Untergruppe gibt, was deren Natur betrifft: Diverse Foreneinträge belegen, dass der „Natur des Mannes“ das „Bedürfnis (entspreche), sich mit anderen zu messen“, „der Bestimmer sein (zu) wollen“, aber einen „Beschützerinstinkt“ zu mobilisieren, wenn es um zarte Frauchen geht.

Gibt’s auch etwas, das „in der Natur der Frau“ liegt? Klar: „Cellulite“, „Eifersucht“, „die Schuld bei sich (zu) suchen“ und das, was Friedrich Holländer Marlene Dietrich singen ließ: „Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nichts.“

Kurz: „Natur“ ist die treffendste Antwort auf „MeToo“: So sind wir halt – erst recht, wenn es um die „natürlichste Sache der Welt“ geht.

Natur ist primitiv, Kultur ist progressiv? Es gibt auch andere Sichtweisen. Dem Aufklärer und Pädagogik-Vordenker Jean-Jacques Rousseau wird der Ausruf „Zurück zur Natur!“ zugeschrieben. Von Natur aus gut sei der Mensch, fand Rousseau, aber eine ungerechte Gesellschaftsordnung habe ihn davon abgebracht, so dass der tief in ihm schlummernde „edle Wilde“ nur noch selten hervorluge. Ob dieser Gedanke den „Naturisten“ auf dem Campingplatz im Hirn herumspukt, die sich als „Naturfreunde“ fühlen, sich nach „Naturschönheiten“ verzehren und der „Freikörperkultur“ huldigen?

Natur ist primitiv, Kultur ist progressiv? Es gibt auch andere Sichtweisen. Dem Aufklärer und Pädagogik-Vordenker Jean-Jacques Rousseau wird der Ausruf „Zurück zur Natur!“ zugeschrieben. Von Natur aus gut sei der Mensch, fand Rousseau, aber eine ungerechte Gesellschaftsordnung habe ihn davon abgebracht, so dass der tief in ihm schlummernde „edle Wilde“ nur noch selten hervorluge. Ob dieser Gedanke den „Naturisten“ auf dem Campingplatz im Hirn herumspukt, die sich als „Naturfreunde“ fühlen, sich nach „Naturschönheiten“ verzehren und der „Freikörperkultur“ huldigen?

Natur gegen Kultur – der Wettstreit geht weiter. Heute taucht das Wort „Natur“ häufig im Zusammenhang mit seinem ärgsten Kontrahenten auf – in der ursprünglichen Bedeutung von Kultur = Ackerbau. Es ist problemlos möglich, sich auf ein mittelmäßiges REWE-Brot mit „Natur-Pur“-Siegel eine dicke Schicht „NaturPur“-Zwiebelmettwurst von EDEKA zu schmieren, obwohl Brot, Wurst und alle anderen „Naturprodukte“ nicht ohne unseren kultivierenden Beistand entstehen. Die Alnatura-Produkte, die Naturino-Schuhe, das Laminat „Eiche Natur“, die naturidentischen Aromastoffe im Natur-Joghurt und der Naturdarm um die Currywurst sprechen dafür, dass Natur längst das neue Synonym für Kultur geworden ist. Aber das ist – natürlich – nur eine These.

Die Natur war zuerst da, und deswegen ist sie im Recht: Viele gute und böse Produkte profitieren, wenn sie sich mit dem Begriff „Natur“ rechtfertigen. Nur für eine gilt das jedoch nicht: die geschundene, ausgebeutete Natur. Man muss sie schützen, auch gegen die missbräuchliche, verdächtige, sinnverkehrende Verwendung des natürlichsten Begriffs der Welt.

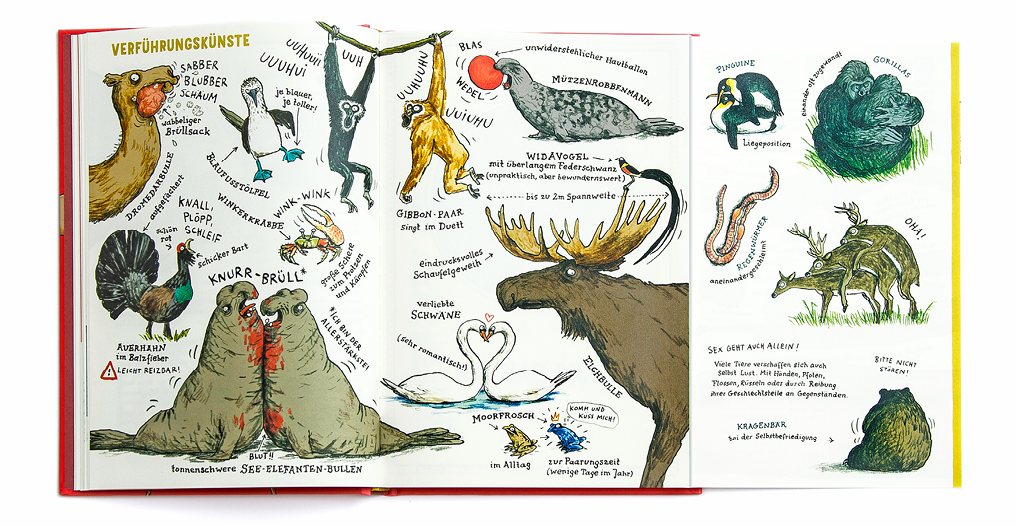

Aus: Katharina von der Gathen,

Aus: Katharina von der Gathen,

Anke Kuhl: Das Liebesleben der Tiere, 144 Seiten, gebunden,

Klett-Kinderbuch, Leipzig 2017,

18 Euro

Es geht um Literacy in diesem Heft. Ein Fachwort, bei dessen Nennung wir vorsichtshalber wissend nicken sollten: Kenn ich, fördere ich, engagier ich mich für! Später ist immer noch Zeit, zu ergooglen, was das Zauberwort bedeutet.

Tun wir das, stößt uns erstens auf, dass das Wort im Deutschen vor allem im Zusammenhang mit „Kindergarten“ auftaucht. Zweitens irritiert, dass die Google-Fachleute schon im Erklärkasten dunkel raunen: „Der Begriff Literacy ist dabei sehr komplex.“ Drittens aber tröstet uns die Wiktionary-Definition: Literacy bedeutet neben „Alphabetisierung“ auch „Gebildetsein“ und „Belesenheit“. Na, prima! Weil wir uns eben so hübsch belesen haben, sind wir jetzt gebildet.

Bedeutet Lesen-Können tatsächlich Gebildetsein? Oder ist es wenigstens die Grundlage dafür? Das hieße ja, dass mündliche Bildung keine wäre.

Begriffe wie „Literacy“ sprechen für’s Gegenteil: Geschrieben wirken sie ausgesprochen schlau, ausgesprochen hingegen – „Litträssi“ – weniger imposant. Sagt einer: „Erklär das mal“, fängt das Stammeln an: „Heißt eben, dass die Kinder lesen, aber irgendwie nicht nur so, wie wir das denken, sondern noch viel mehr und anders, ähem, Litträssi eben.“

Älter als Litträssi ist das Wort „Schrift“. Es klingt so deutsch, dass schon die Nazis es einst anstelle der Begriffe „Literatur“ oder „Journalismus“ propagierten – etwa in Form von „Schrifttum“ oder „Schriftleiter“. Ziemlich sinnfrei freilich, geht doch das Wort „Schrift“ wie die anderen Begriffe auf lateinische Wurzeln zurück: „Scribere“ heißt schreiben, und es hatte gute Gründe, dass die Germanen vorm Auftauchen der Römer kein Wort für das Schreiben benötigten. Als das Wort dann in die Sprache dieser Ur-Deutschen einging, beschränkte es sich interessanterweise zunächst auf seine Zweitbedeutung im Sinne von „etwas bestimmen“, siehe auch: „Vorschrift“. Erst später wurde es im Sinne von „Buchstaben schreiben“ wichtig. Kann sein, dass so etwas eine Kultur prägt: Schreiben war zuallererst dafür da, Vorschriften zu verfassen.

Eine besonders wichtige Vorschrift war ehedem die „Heilige Schrift“, die die meisten Religionen kennen. Typisch ist, dass der jeweilige Schreiber zumindest auf die Autorenrechte verzichtete – wurden diese Schriften doch von Göttern diktiert, die zwar allmächtig waren, aber ohne Menschenhilfe nichts Schriftliches zuwege brachten. „Im Anfang war das Wort“, hieß es demzufolge, und noch lange wurde die mündliche Sprache dem Schriftlichen vorgezogen. Selbst Bibel-Übersetzer Luther sah Drucksachen kritisch: „Es ist ein großer Unterschied, etwas mit lebendiger Stimme oder mit toter Schrift an Tag zu bringen.“

Eine besonders wichtige Vorschrift war ehedem die „Heilige Schrift“, die die meisten Religionen kennen. Typisch ist, dass der jeweilige Schreiber zumindest auf die Autorenrechte verzichtete – wurden diese Schriften doch von Göttern diktiert, die zwar allmächtig waren, aber ohne Menschenhilfe nichts Schriftliches zuwege brachten. „Im Anfang war das Wort“, hieß es demzufolge, und noch lange wurde die mündliche Sprache dem Schriftlichen vorgezogen. Selbst Bibel-Übersetzer Luther sah Drucksachen kritisch: „Es ist ein großer Unterschied, etwas mit lebendiger Stimme oder mit toter Schrift an Tag zu bringen.“

Abschrift, Beschreibung, Computerschrift, Druckschrift, Einschreiben, Habilitationsschrift, Inschrift, Mitschrift, Rückschreiben, Umschreibung, Verschriftlichung, Zeitschrift und Zuschrift beweisen, dass sich die Schrift in unserer Kultur an die Spitze kämpfte. Schönstes Schreib-Wort – weil herrlich tautologisch – ist die „Schreib-Schrift“, die sich stets vernachlässigt fühlende große Schwester der „Druckschrift“.

Egal, denn die Digitalisierung veränderte alles: „Druckschrift“ besagt, dass die Schrift gedruckt wird, was weder für E-Mails („Aus Umweltschutzgründen bitte nicht ausdrucken“) noch WhatsApp- und SMS-Buchstaben gilt. Von den Emojis ganz abgesehen.

Wie wäre es denn mit Tippschrift? Und was ist mit der Schrift, wenn sie per Sprachsteuerung in ein Gerät eingegeben wird: Sprechschrift? Braucht man, um sich diese Fähigkeit anzueignen, eigentlich einen Sprechschriftspracherwerb?

Vielleicht wird wirklich alles besser, wenn Schrift nicht mehr getippt und geschrieben, sondern mittels Sprechen eingegeben wird – und gesprochene Sprache wie Schriftsprache eins werden. Wir Wortklauber können uns freuen: Statt Vorschriften kriegen wir vorgesagt, und statt abzuschreiben, sprechen wir uns lieber ab. Statt etwas nur zu beschreiben, besprechen wir es. Aus der Rechtschreibung, das mag irritieren, wird Rechtsprechung. Erlesen wird kaum noch was, sondern durch Sprachausgabe erhört. Die Belesenheit, von der anfangs die Rede war, muss vielleicht dem Hörensagen weichen. Wer weiß?

Wahrscheinlich steht der jungen Litträssi die spannendste Zeit noch bevor.

Foto: EzraPortent, photocase.de

Mit diesem Wort kann man ja alles machen, staunt der Wortklauber. Fast jede Vorsilbe – zum Beispiel an-, ab,- aus-, zu-, zer- und ver- – passt, aber immer kommt was anderes heraus. Je nach Satzkontext kommen auch ganz unterschiedliche Themen zum Zuge: Musik oder Elektronik, Sex, Sucht oder Sport. Unser heutiger Untersuchungsgegenstand ist jedenfalls ein wahres Wort-Spielzeug.

Woher kommt das Wort eigentlich?

Tanzbewegungen, weiß das etymologische Wörterbuch, wurden im Mittelhochdeutschen so genannt. Andere Völker sehen es anders: Das französische „jeu“ und das italienische „gioco“ gehen auf den „Jokus“, die Spielfreude der Lateiner, zurück.

Sind wir Deutschen, weil wir die Freude außen vor lassen, etwa Spielmuffel? Dafür könnte sprechen, dass wir nur ein Wort für alle möglichen Formen des Spiels verwenden. Die Engländer gehen nämlich differenzierter vor. Wenn ein Spiel ungeregelt ist, sprechen sie von „play“. Handelt es sich um ein Wettbewerbsspiel, sagen sie „match“. Gibt es Regeln, verwenden sie auch das Wort „game“.

Interessant ist, dass alle drei englischen „Spiel“-Wörter deutsche Vor- und Nachfahren haben: „Play“ geht auf das Urwort von „pflegen“ zurück und meint so etwas wie „betreiben“. „Match“ ist eng mit „machen“ und „Macker“ verwandt. Auch „game“ hat einen deutschen Cousin: Noch bei den Gebrüdern Grimm stand der „Gammel“ für „Lust, Übermut, Kitzel“. Der „Gammler“ war es dann, der dem lustvollen Wort seine schmuddelige Bedeutung verlieh.

Spielen wir ein bisschen mit dem Wort „Spiel“, das so viele Bedeutungen hat? Also los!

„Im Spiel sind wir…“, sagen Kinder, wenn sie so tun, als ob. Das hätte der Spielsüchtige, der gerade sein Haus verzockt hat, wohl gern: „Können wir nicht sagen, dass das nur ein Spiel war?“ versucht er seine Mitspieler zu überzeugen, aber die sagen nur: „Spielst du jetzt völlig verrückt?“ Daheim kann er seine bittere Niederlage schwerlich überspielen. „Ich habe ausgespielt“, erklärt er verzweifelt.

Indessen faltet Trainer Jupp seine müden Spieler zusammen: „Ich hab euch vor dem Spiel gesagt: Das Rückspiel wird alles, aber bestimmt kein Heimspiel für euch! Und dann kommt ihr hier mit miserablem Zuspiel und zu häufigem Abspiel – zum Beispiel beim Anspiel vom Mittelfeldspieler! Also, Jungs, das war ein ganz schlechtes Schauspiel, was ihr da geboten habt…“

Frau Direktor Heisterkamp hingegen ist skeptisch: Ihr Bettgespiele hat gerade ein turbulentes Liebesspiel mit ihr absolviert – in „allen Spielarten“. Jetzt aber kommen ihr die Liebesschwüre ihres Playboys plötzlich unecht vor – besonders seine billigen Wortspiele. „Spielt der mir nicht was vor?“ fragt sie sich. „Und hat er dies nicht auch schon, bedenke ich es recht, beim Vorspiel getan? Spielt er gar mit meinen Gefühlen?“ Mit gespieltem Lächeln drückt sie die Play-Taste des CD-Players, woraufhin ein Song von Helene Fischer ertönt, und flüstert: „Das wird ein Nachspiel haben, mein Freundchen.“

Foto: photocase/southnorthernlights

Schon in der Bibel steht geschrieben: Du sollst nicht lügen.

Mit Geld, weiß der vorlaute Volksmund, kann man alles kaufen. Selbst der Tod ist nicht umsonst zu haben – er koste bekanntlich das Leben.

Ja, das Wort „kaufen“ hat es dem Volksmund angetan. Er nutzt es gern, um eine Art Inbesitznahme auszudrücken. „Den Halunken kauf ich mir“, verspricht er manchmal, obwohl er fürchtet, womöglich selbst in Besitz genommen zu werden. Etwa, indem er „für dumm“ verkauft wird – an wen und für welchen Betrag auch immer. Vorsichtshalber stellt er deshalb schon mal fest, er sei „verkauft und verraten“ worden. Das heißt: ER kann nichts dafür. Bei Behauptungen hingegen, die er nicht für glaubwürdig hält, knurrt er: „Das kauf ich dir nicht ab.“ Schlau lässt er offen, ob er alle wahren Behauptungen automatisch kauft und welchen Preis er dafür zahlt. Meist kauft er ein, der Volksmund. Nur selten kauft er ab, zu oder auf – das ist ihm zu differenziert. Da möchte er sich nicht festlegen. Noch seltener sagt er über sich oder andere Leute: Man habe sich durch sein Verhalten etwas erkauft. Jede Vorsicht lässt er fahren, wenn seine Kaufstätte ihn mit zwei Vorsilben ködert: Ab-Verkauf und Aus-Verkauf ziehen ihn magisch an; er verspricht sich, „Schnäppchen“ zu „erjagen“, stürzt los und hält an, um etwas zu „erstehen“. Da steht er nun, in einer langen Schlange wie zu DDR-Zeiten. Kommt er dran, „erwirbt“ er etwas, obwohl er doch selbst geworben worden war.

Obwohl er so gerne kauft, scheint unserem Volksmund das Wort inzwischen langweilig zu werden. Vielleicht fehlt ihm der gemütliche Kaufmann hinter dem Ladentisch. Deshalb sucht er Zuflucht bei neuen, klangvolleren Verben wie dem angesagten Wort „shoppen“, und statt des „Kaufhauses“ reizt ihn die „Shopping Mall“ oder das „Outlet“, obwohl dieses englische Wort nur „Rauslassen“ meint. Vielleicht will der Volksmund ja dort etwas rauslassen, das ihn bedrückt? Denen da oben unterstellt der Volks-mund gern bessere Kaufbeziehungen. Von nicht näher benannten Superreichen weiß er, dass sie Politiker kaufen, besonders schöne oder junge Prostituierte und treffsichere Fußballspieler. Nicht, dass der Volksmund solche Kauf-Ambitionen hätte. Aber ein bisschen neidisch ist er schon, oder? Fragt man ihn, schweigt er vielsagend. Aber den kauf ich mir schon, den Volksmund!

Foto: photocase.de

Ein Kraftmeier liegt vor uns auf dem Seziertisch der Wortklauberei:

Das Wort „Widerstand“ zieht quasi ein bis drei ungeschriebene

Ausrufezeichen hinter sich her. Wir wollen schauen, was dahintersteckt.

Um es gleich zu sagen: Der harmlose „Stand“ ist es wohl nicht,

der dem Wort Power gibt. Aber was um Himmels Willen ist „wider“?

Erste Überraschung: Widers engster Verwandter, beim Zuhören jederzeit mit ihm zu verwechseln, ist ein scheinbares Widerwort, nämlich das nette und gemütliche „wieder“, das Beständigkeit signalisiert („Komm wieder!“) oder allenfalls mal Langeweile („Schon wieder Kohlrabi, örks!“). Trotzdem waren die beiden mal eins, nämlich zu Zeiten, in denen man darunter „(zu-)rück“ verstand: Gehen wir beide voneinander weg und drehen uns dann um, gehen wir wider uns – uns also entgegen und kommen damit wieder zurück.

Verblüffend: „wider“ und „wieder“ haben sogar einen gemeinsamen englischen Verwandten, der ebenfalls eine völlig widersinnige Bedeutung bekam: Auch „with“ war einmal „wider“. Wer war zuerst „wider“? Solche, die aus der Reihe tanzten, nämlich die Widerborstigen und Widerspenstigen.

Früher war viel mehr „wider“. Grimms „Deutsches Wörterbuch“ listet über 100 Wörter mit „wider“ auf, und manch eins der Widerworte hätte nicht verdient, schmählich vergessen zu werden. Zum Beispiel die „Widerbäffsamkeit“, über die sich Herren im Mittelalter (1500) gern aufregten: „Die weiber klagend allweg, si scheltend unnd widerbeffent on underlasz!“ Statt in des Meeres Widerwellen – jede Welle hat eine davon! – versanken diese Herren tief im Widerdriesz, einem Verwandten der Verdrießlich- und Überdrüssigkeit. Oder in beklagenswerter Widernis, da ihnen die Weiber alle zuwider waren. Wieso wetzte keiner von ihnen widerträchtig seine – zwischen den Eckzähnen sitzenden – Widerzähne, wenn er vor lauter Widerung widerzahm – das Gegenteil von zahm – geworden war? Warum antworteten sie ihren Widersacherinnen nicht wie mit Widerschmach, versetzten ihnen nicht den entscheidenden Widerschnall oder forderten sie widerspöttisch auf, ihnen die Widerseite zu lecken? Warum wünschten die Herren sie nicht in die Hölle, damit sie dem „Widerchrist“ anheimfallen? Der übrigens einen Widersacher hatte, dem einstmals sogar das seltene Kunststück des Widertodes gelang: „Widertodt, der uns nach uns belebt und machet frisch und rot, wenn wir vorlängst erblaszt.“

Ja, „wider“ war schon immer ein Scharfmacher. Zwar bedeuteten heutige Premium-Beschimpfungen wie „widerlich“ oder „anwidern“ ursprünglich nur, dass etwas gegen einen ist. In den „widrigen Umständen“ klingt das noch an. Aber dann kam der Ekel dazu: Wer wider mich ist, ist widerlich!

Und so verführte das Wörtchen „wider“, in klare Freund-Feind-Schemen zu verfallen. Der sanfte Jesus, offenbar schwer genervt von den Pharisäern, schleudert ihnen entgegen: „Wer nicht mit mir ist, ist wider mich.“ Das greifen Imperatoren und Kriegstreiber aller Couleur auch heute noch gern auf, um ein für alle Mal klarzustellen: Entweder bist du mein Fan oder mein Feind. Aber mich ignorieren? Widerlich!

Ach je! Wie widerwärtig werden unsere Widerworte erst, wenn ihnen passende Adjektive angeheftet werden. Widerstand beispielsweise wird schon lange erbittert geleistet. Den Widerspruch gegen die Neuvergabe unserer PIN-Nummer oder die Umlackierung des Hausbriefkastens legen wir schärfstens oder mindestens entschieden ein. Und wenn zwei oder drei Leute dagegen sind, schreibt der Journalist ungeachtet düsterer Vergangenheit vom Widerstandsnest oder vom zu erstickenden Keim des Widerstands. Pfui!

Auch wenn es sich widerspenstig wehren mag: Insgesamt scheint das renitente „wider“ doch an Kraft einzubüßen. Vielleicht, weil sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es nicht immer um das scharfe Gegeneinander, sondern um konstruktiven Ausgleich von Interessen geht? Dass also zwischen „für und wider“ hin und wieder auch ein „eher so“ und „ein Stückweit“ Platz finden?

Wahrscheinlicher ist, dass „wider“ irgendwann an seiner Banalisierung zugrunde geht. Denn was erscheint bei der Google-Bildersuche in Hülle und Fülle, gibt man das widerborstige Wort „widerstehen“ ein? Richtig: Frau und Kekse, Frau im Schuhgeschäft, Mann und Schnaps, Katze mit Kulleraugen. Und der Satz: „Wer kann da schon widerstehen?“

Ufftata, firallala! „Heimat“, das Thema dieser wamiki-Ausgabe, verdient es,

singend und schunkelnd erklaubt zu werden. Lasst uns Heimatlieder hören – und erfahren, wie wir zu dem kamen, was heute „Heimat“ heißt.

Ich kenne dich. Ich erkenne dich deshalb wieder. Und ich erkenne etwas an dir.

Vom Wortsinn her kann Anerkennung eine banale Sache sein: Ich erkenne an deinen Mundwinkeln, dass du Spagetti Bolognese gegessen hast.

Anerkennung und ihr Gefährte, das ihr oft vorauseilende Zuerkennen, bedeuten, dass man einen Menschen nicht nur kennt und erkennt, sondern noch etwas an ihm erkennt, das an ihm klebt wie die soßentriefende Nudel im Mundwinkel, nämlich: Er ist mehr als nur er. Er ist quasi Mensch +.

Altbekannte Formen visualisieren die Verteilung von Anerkennung: Der verdiente Militär wird mit Orden dekoriert, Fritzchen Müller erhält ein klitzekleines „von“ als Prädikat, und einem Held werden Eigenschaften zuerkannt, die er gar nicht hat. Auch heute wird gern etwas angeklebt oder verliehen: das Bundesverdienstkreuz, die Haus-der-Kleinen-Forscher-Plakette oder die Anerkennung als staatlich anerkannter Erzieher.

Wie bitte? Verliehen? Bedeutet das etwa, dass Titel, Plakette und Berufsbezeichnung mir gar nicht gehören, sondern…?

Bingo! All diese Anerkennungen kann der Verleiher jederzeit – vielleicht nach festgelegten Regeln – widerrufen. Weil sie verliehen und nicht verschenkt sind, darf man sie auch weder vergeuden noch weiterreichen. Wer das dennoch tut, begeht womöglich den gleichen Fehler wie ein illegaler Untervermieter.

Das heißt: Einer besitzt Anerkennung, der andere erhält sie von ihm verliehen. Offensichtlich setzt Anerkennung in diesen Fällen eine Art Machtgefüge voraus. Ich anerkenne und verleihe, du fühlst dich geehrt, brüskiert oder verpflichtet. Aber: Wehe dem, der Zertifikate verleiht, ohne dazu – wie der Titelhändler auf den Cayman-Inseln – dazu berechtigt zu sein!

Ist dieses Machtgefüge etwa auch eine Voraussetzung für unsere Form des Anerkennens, die sich gern in das Sätzchen kleidet „Das hast du aber gut gemacht!“? Besitzen wir das unbestrittene Recht, Anerkennung zu verteilen? Oder agieren wir wie der Titelhändler, der sich dieses Recht anmaßt?

Tatsächlich steht ein Machtgefüge hinter den meisten Anerkennungen. Ob die Abschlüsse eines Staates anerkannt werden, hängt letztendlich davon ab, ob er als souveräner Staat anerkannt ist. Zwar liegt diesem Schritt oft gegenseitige Anerkennung zugrunde, aber letztlich entscheidet doch das Recht des Stärkeren – wie im Wolfsrudel. Anerkannt wird ein neuer Staat, wenn die starken Staaten ihn akzeptieren und die schwächeren nachziehen. Ob die Ostukraine, Transnistrien oder Palästina anerkannt werden, hängt nicht nur vom Vorhandensein eines funktionieren Staatswesens ab, sondern davon, ob es den Großen in den Kram passt oder nicht. Doch selten kommt unter Staaten vor, was Titelträger, Kurorte und gemeinnützige Vereine befürchten müssen: die Aberkennung. Sie hat auch schon manchen Politiker die flott herbeigeschriebene Doktorwürde gekostet.

Anerkennung wartet überall auf uns: Wer nicht als staatlich anerkannter Erzieher oder Heilerziehungspfleger für einen staatlich anerkannten Jugendhilfeträger tätig ist, hat vielleicht die IHK-Anerkennung als Handwerker, Magister, Krankengymnast oder geht wenigstens in den anerkannten Bildungsurlaub – zum Beispiel in anerkannte Luftkurorte, um sich von einem anerkannten Bergführer mit Jagdgebrauchshund durch ein anerkanntes Biosphärenreservat geleiten zu lassen. Feiert er dort Weihnachten, kann er das Lied „Stille Nacht“ singen, dem erst kürzlich von der UNESCO der Status als immaterielles Kulturgut der Menschheit zuerkannt wurde.

Der Anerkennung als Behinderter und der anerkannten Berufsunfähigkeit könnte allerdings die Aberkennung der Bürgerlichen Rechte folgen, wenn jemand plötzlich behauptet, Deutschland sei gar kein anerkannter Staat, und sich als Bürger des selbst erdachten Reichsstaats „Groß-Germanistan“ betrachtet. Nur der anerkannte Pflegedienst kommt dann noch zu Besuch. Oder die Polizei.

Eine kleine Liedzeile wartet aber bis heute auf den Status als „staatlich anerkannter Aphorismus“ oder „schützenswertes Jugendlichen-Gröhlgut“, obwohl sie klare Grenzen für Anerkennung setzt: „Scheiße auf dem Tellerrand wird als Senf nicht anerkannt.“ He ladi ladi lo!

Foto: photocase, tobeys

Ach, du liebe Zeit – die Zeit ist paradox: Jeder besitzt welche, kriegt ständig neue – und murrt doch, keine zu haben. Will man sie jemandem stehlen, muss man sie selbst aufwenden. Zwar gilt sie als ausgesprochen kostbar, sogar als bares Geld – doch dem Erwerbslosen steht sie reichlicher zur Verfügung als dem Vorstandsvorsitzenden. Ihre Superkräfte zeigt sie, indem sie dahinfliegt, alle Wunden heilt, hoffentlich für uns arbeitet, aber den Wettlauf gegen uns immer gewinnt. Dabei verrinnt sie heimlich, still und leise, sodass wir uns fragen, wo sie geblieben ist. Gut, dass jede Zeit zu Ende geht. Und immer folgt eine neue.

Jeder Mensch, der mitten im Leben steht – und wer tut das nicht? – hat eine Beziehung zur Zeit, aber wir PädagogInnen haben eine besonders intensive. Zwar sprechen wir vom Raum als „drittem Erzieher“, aber die Zeit ist der „vierte Erzieher“. Leider lässt sie sich nicht so bedeutungsvoll ausdifferenzieren wie der Raum, den es im Kindergarten als Bau-, Rollenspiel-, Tobe- oder Forscher-Raum gibt und in der Schule gar als Kunst-Raum. Zeit gibt’s nur ganz prosaisch zum Ankommen, Schlafen und Aufräumen.

Interessant ist: Während die Räume fast alle offene Angebote machen wollen, haben die Zeiten klare Vorstellungen über ihre Zwecke: In der Ruhezeit wird geruht, in der Lesezeit gelesen, und bei der Mahlzeit sollen fleißige Zähne Speisen zu Brei zermahlen. Nur eine Zeit macht eine Ausnahme und bestätigt damit die Regel: In der Freizeit muss man nichts tun, aber man kann…

Weil wir so viele Zeiten erfunden haben, müssen wir ständig an deren Vergehen erinnern, denn unser kindliches Gegenüber denkt zwar über alles nach, nicht aber über die Zeit. „Es ist höchste Zeit“, gemahnen wir den Nachwuchs beim morgendlichen Bummeln und unterstellen ihm, wenn er verspätet heimkommt, die Zeit vergessen zu haben. „Uns läuft die Zeit davon“, klagen wir als verantwortungsbewusste PädagogInnen, quält uns doch die Vorstellung, kostbare Zeit zu vergeuden und womöglich nicht allen Lernstoff ausgekippt zu haben, bevor

sich ein kindliches Zeitfenster wieder schließt. Kein Wunder, dass wir erst abends bei einer Tasse „Zeit für mich“-Tee zur Ruhe kommen.

Verlassen wir den trüben pädagogischen Alltag, um kurz vorm Ende der für diesen Text veranschlagte Lesezeit zwei weitaus prachtvollere Zeit-Räume – es gibt diese Kombinationen beider Dimensionen tatsächlich – aufzusuchen: Je nach Standpunkt begeistern Vergangenheit und Zukunft manch einen weitaus mehr als die öde Gegenwart, die schon vom Wort her unsympathisch an Haus- oder Zeugwart erinnert. Für den Mittelalter-Freak oder den verbiesterten Reichsbürger ist die Vergangenheit „Zeit für mich“, während Technik-Gläubige sich nach intelligenten, mit der Tapete und allerlei Außerirdischen vernetzten Kühlschränken sehnen und sich in eine Zukunft wünschen, die andere Leute sich ausdenken, um ordentlich Kohle zu machen.

Lassen wir die Narren hoffen und harren. Inzwischen nutzen wir unsere Zeit, um uns eine Zukunft und erst recht eine Gegenwart zu zimmern, die wir gut finden. Es ist an der Zeit – und wir haben zum Glück alle Zeit der Welt.

Die Macht macht, dass der Wortklauber glitschige Finger bekommt. Man kann sie nicht fassen und sehen, nur spüren. Trotzdem kann man sie ergreifen und besitzen. Obwohl sie immateriell ist, kann man sich ihr nähern, denn sie hat eine Zentrale, in der ihre Schaltstellen sitzen, die den sogenannten Machtapparat bilden, in dem offenbar Macht hergestellt wird….

Neuland betritt der Wortklauber, denn bisherige Zeitschriften-Themen – „Dreck“, „Ton“, Sprache“ – fußten auf Wörtern, deren Geschichte sich locker bis ins Mittelalter, wenn nicht gar bis in die Zeit der germanischen Stämme zurückverfolgen ließ. Logisch, sie beschrieben Dinge oder Tätigkeiten, die der Mensch seit jeher nutzt oder ausführt. Das Thema „Internet“ jedoch kennt keine Vorgeschichte, weshalb der Wortklauber sich mit mühsam zusammengeklaubten Wörtern behelfen muss. Schauen wir mal, ob das Ergebnis überzeugt…

Wild gemixt kommt unser Hauptwort daher: „Inter“ ist Latein und heißt „zwischen“, während „net“ direkt mit unserem „Netz“ verwandt ist und germanische Wurzeln hat. „Das Verknotete“ könnte man die Bedeutung umschreiben, und Urahn ist das Verb „nähen“.

War die Wortwahl klug für unser weltumspannendes Kommunikationsmedium? Nein, definitiv nicht.

Erstens: Weder Spinne noch Germane spannten nämlich Netze auf, um die Dinge zu verbinden. Netze spannt, wer was fangen will, weil er was zu fressen braucht. Eine Anspielung auf die Ziele von Goog- und Apple? Zweitens tappt das vorgeschobene „inter“ voll in die Euphemismus-Falle. Denn: Gibt es Netze ohne ein „dazwischen“? Nein.

Schon von der Wortherkunft merkwürdig ist auch der Begriff „online“, weil er im Gegensatz zum Versprechen von Freiheit steht. „Line“ mag man heute mit „Leitung“ übersetzen, aber das Wort kommt von der Leine: Wer online ist, ist angeleint. Und www heißt bekanntlich „World wide web“, wobei die Verwendung von „Web“ löblich ist, bezeichnet das Wort doch ebenfalls ein Gewebe, aber ein zu unschuldigen Bekleidungszwecken hergestelltes. „Weltweit“ ist dagegen Protzertum, suggeriert das Adjektiv doch eine unbegrenzte Vernetzung zwischen Mars und Mond, Jemen und Jamaica, Ougadougou und Oderbruch. In Wirklichkeit weist unser Gewebe außerhalb prosperierender Zentren allerdings beachtliche Mottenlöcher oder Webfehler auf. Die meisten User pro Einwohnerzahl gibt es wohl in Mitteleuropa – aus dessen Süden übrigens auch der „User“ stammt, denn er kommt vom Latein-Wort „Usus“ für „Gewohnheit“.

Eine besondere Vorgeschichte hat das Programm, das uns den Weg ins Internet ebnet, nämlich der Browser. Vor Netz-Zeiten bezeichnete man mit Browser Menschen, die nach irgendetwas stöbern – wie die Schnäppchenjäger. Wonach aber stöberte der Browser ursprünglich? Weil er vom altfranzösischen „brouster“ abstammt, verzehrte er sich nach Sprossen. Wortwörtlich ist der Web-Browser also ein ausgehungertes Lebewesen, das nach Pflanzensprossen wühlt. Nur selten entdeckt er dabei köstlichen Spargel.

Auch der Raum, den wir dem Internet zumessen, verdient Beachtung. „Warst du heute schon im Internet?“ kann man fragen. Bei „Warst du schon im Buch? Oder in der Zeitung?“ erntet man ebenso irritierte Blicke wie bei „Warst du gestern Abend im Fernsehen? Oder heute im Radio?“, obwohl all diese Medien aus ähnlichen Materien bestehen: Buchstaben, unbewegte oder bewegte Bilder, gegebenenfalls Töne.

Niemand, der unruhig zappt oder am Sendersuchknopf des Radios dreht, sagt, er „surfe“ Fernseher oder Radio. Selbst wenn wir noch so gebannt auf den Bildschirm starren oder darauf herumwischen – wir sind niemals „drin“ im Netz, sondern immer draußen. Brauchen wir dieses „im Netz“, um das Gefühl zu haben, dazuzugehören?

Sonderbar ist auch, mit welchem Personal wir diese räumliche Welt ausstatten. Plötzlich gibt’s den Youtuber als Bezeichnung für einen Menschen, der irgendwas filmt und das anderen Leuten zeigt. Wer einen mehr oder weniger sinnvollen, aber knappen Satz raushaut, ist kein „Sprücheklopfer“, sondern wird im Netz zum gern zitierten „Twitterer“ geadelt. Wer meldet, eben den Bus verpasst zu haben, kann dieses eher öde Tun zum „Facebooken“ oder „Posten“ hochjazzen. Banalste Tätigkeiten werten wir auf, wenn sie im Netz passieren: Wer nicht beim Bäcker übers Wetter redet, sondern im Netz, betreibt „social networking“. Kein Wunder, dass Deppen und Poser das Netz bevölkern. In dieser Welt fühlen sie sich sprachlich pudelwohl.

Gibt’s denn gar nichts Niedliches im Netz? Doch. Ein kleines Zeichen, das unsere Zugehörigkeit zum heimatlichen E-Mail-Server belegt. In unserem langweiligen Halbanglizismus „Ätt“ erkennen die Russen nämlich ein „Hündchen“ und nennen das Zeichen auch so. Die Slovaken und Tschechen, einig wie selten, sehen im „Ätt“ einen „Rollmops“, also kein „Apenstaartje“ (Affenschwänzchen) wie die Niederländer und auch keine „Schnecke“ wie die Italiener. Die Isländer hingegen finden „Elefantenohr“ passend, und den Israelis macht das Zeichen Appetit. Sie verwenden das deutsche Wort „Strudel“ dafür. Wie niedlich!