Enkel und Großeltern – heute leben sie hierzulande kaum noch in einem Haus, nicht immer in der gleichen Stadt oder Region und manchmal sogar in verschiedenen Ländern. Was verbindet sie? Die Sprache, die Familienbeziehung und Erinnerungen. Was wissen sie voneinander? Was würden sie einander fragen? Enkelin Friederike Sander hat eine Idee, von der sie ihrer…

Hier gibts den Artikel als PDF: kitaqualitaetsentwicklung_#1_2021

… oder welche Richtung nimmt die Kita-Qualitätsentwicklung?

Über Kita-Qualität, wie man sie misst und verbessert, debattieren Experten und Wissenschaftlerinnen, verfassen Empfehlungen, Gutachten und Stellungsnahmen.1

In einer wamiki-Gesprächsrunde melden sich Frauke Hildebrandt, Yvonne Quittkat und Marie Sander zu Wort – durch die Pandemie zwar belastet, aber an der kritischen Auseinandersetzung interessiert.

wamiki: Um freundlich zu beginnen: Welche positiven Aspekte zeigen sich in der Debatte?

Yvonne Quittkat: Positiv ist auf jeden Fall, dass empfohlen wurde, den Fachkraft-Kind-Schlüssel weiter zu verbessern. Das ist zwar nichts Neues, wird seit Jahren debattiert, aber immerhin wird es wieder benannt. Positiv fand ich auch, dass es mehr, konkretere und verbindliche Vor- und Nachbereitungszeiten und Verbesserungen in der Aus- und Weiterbildung geben soll.

Marie Sander: Da sind wir uns einig. Aufregender ist natürlich, was wir nicht in Ordnung fanden. Zum Beispiel den Blick auf Kinder und Bildung, den defizitorientierten Blick auf Kindheit. Davon verabschieden wir uns ja immer noch mühsam und freuen uns, wenn wir das schaffen.

Im Netzwerk Offene Arbeit Berlin/Brandenburg hatten wir uns letztens darüber ausgetauscht, was Kinder brauchen: freie Zeit, freien Raum und die Möglichkeit, aus dem getakteten und kontrollierten Kita-Alltag auszusteigen. Das ist absolut wichtig für Kinder, aber manches in den Empfehlungen läuft genau in die andere Richtung, scheint mir.

Yvonne Quittkat: Ich mache mir Sorgen, dass das, was jetzt womöglich an Diagnoseinstrumenten, Beobachtungs- und Screeningverfahren vorgeschlagen wird, letztlich dazu dient, Kinder und ihre Entwicklung wieder abrechenbar zu machen. Dass Fachkräfte die Chance haben, darüber nachzudenken, wie und warum sie was für ein Kind tun, geben diese Instrumente wahrscheinlich nicht her.

Frauke Hildebrandt: Wenn ich es richtig verstanden habe, will der Senat einen besseren Überblick über die Qualität in den Berliner Einrichtungen bekommen, weil er mit der Qualitätsentwicklung nicht zufrieden ist und sie beschleunigen will. Dieses Anliegen finde ich vernünftig. Aber wie kann man es umsetzen? Man kann versuchen, irgendwie messbar zu machen, was in den Kitas passiert. Gerade wird diskutiert, wie das auf der Kind-Ebene möglich ist.

Alle sagen: Wir wollen die Qualität in den Kitas verbessern. Aber was ist denn Qualität? Und wer sagt etwas darüber aus? Wenn es ganz schlimm kommt, bezieht man sich auf einen Eltern-Fragebogen, in dem die Eltern ankreuzen, wie zufrieden sie sind. Oder man bezieht sich auf die Erzieherinnen, was ich vernünftig finde, und sagt: Wenn sie gut handeln, dann haben wir Qualität. Aber niemand fragt: Was ist das jetzt wirklich für die Kinder? Viele denken: Wenn wir rauskriegen wollen, ob eine Kita gut ist oder nicht, müssen wir auf die Kinder gucken.

wamiki: Worauf guckt man dann? Auf Kompetenzen und Interessen von Kindern?

Frauke Hildebrandt: Kompetenzen und Interessen von Kindern systematisch zu erfassen – das ist zwar gut gemeint, geht aber nach hinten los, weil es den Blick pädagogischer Fachkräfte auf die Kinder automatisch verändert, ihn immer verstellt. Das sehen wir an der Schule, wo solche Kompetenzmessungen oder die individuellen Lernstandsanalysen in Brandenburg den Fachkräften eigentlich nur Aufschluss darüber geben sollen, wo welches Kind steht und wie sie es unterstützen können. De facto wirkt das aber wie eine Messlatte, die an die Kinder gelegt wird. Man denkt leider immer, obwohl man das nicht müsste: Wenn wir messen, wie etwas ist, folgt daraus, dass wir alle Kinder gleichschrittig auf das angestrebte Ziel zubewegen können.

Nun könnte ein Kita-Team sagen: Okay, lass sie doch in Gottes Namen messen, was sie wollen. Wir machen unsere individuelle Pädagogik. Doch dazu muss man robust sein und widerständig. Das sind nicht viele. Die meisten reichen den Stress an die Kinder weiter, statt ihren Stiefel durchzuziehen, Messergebnisse nur als Informationen über ein Kind zu nutzen und sich zu überlegen, wie sie dieses Kind unterstützen können. Das ist zwar eigentlich die Idee. Sie funktioniert aber nicht, glaube ich und finde, man sollte die Finger davon lassen, Kompetenzen der Kinder systematisch zu erfassen – egal, in welchem Bereich. Und wenn man es doch machen will, muss man alles tun, um diesen drastischen Kollateralschaden zu vermeiden.

Marie Sander: Mich erinnert das an den grünen Sprachstands-Bogen, der jetzt auch in der Kritik steht: Da mussten wir an den Zahlen drehen, um den Förderbedarf rauszukriegen. Das heißt: Kinder, die mehr Förderung brauchen, hatten eigentlich viel zu gute Ergebnisse. Solche Zahlen sind also Quatsch, und solche Testergebnisse sind hinfällig.

Es erinnert mich auch an QUAKI2. Da ging es um Qualität aus Kindersicht. Das fand ich schwierig und merkte, als ich las, was ein Literat über seine Kindheit im Kindergarten schrieb, warum. Er kam aus einem schlechten Kindergarten in einen für ihn besseren und stellte fest: Kita muss gar nicht so sein, wie ich es erlebt hatte, sie kann auch anders sein. Das wissen Kinder, die immer in den gleichen Kindergarten gehen, aber nicht.

Im NOA3 hatten wir das übrigens ausprobiert, uns allerlei Fragen ausgedacht, und waren gescheitert. Es hatte zwar Spaß gemacht, weil es interessant war, was Kinder so über ihre Kita erzählen, aber unsere Schlussfolgerung war: Was bei QUAKI herauskommt, ist manipuliert, denn: Wer stellt die Fragen? Wer interpretiert die Antworten? Was hat derjenige für eine Vorstellung von Qualität?

Trotzdem kam heraus, was für Kinder – aus der Interpretation Erwachsener – wichtig ist: Freiraum, Geheimnisse haben dürfen, mit Freunden zusammen sein. Das zeigt übrigens auch Corona: Kinder sind das Wichtigste für Kinder.

Yvonne Quittkat: Außerdem: Wenn wir Kinder an ihren Kompetenzen messen, hat es keine Auswirkungen darauf, ob sich verändert, wie Fachkräfte mit Kindern umgehen.

Frauke Hildebrandt: Im schlimmsten Fall verändert es sich in eine negative Richtung.

Yvonne Quittkat: Als Fachberaterin will ich natürlich Weiterentwicklung ermöglichen und dazu beitragen, dass pädagogische Fachkräfte ihren Umgang mit Kindern verändern und überlegen, was dem jeweiligen Kind gut tut. Bei QUAKI ist das schwierig, obwohl die Idee, Kinder zu befragen, gut ist. Aber was macht man damit? Wie geht man mit den Antworten der Kinder um?

Frauke Hildebrandt: Darüber könnte man 100 Jahre diskutieren. Dann zieht man immer die Schlussfolgerungen, die passen und von den Kinder inspiriert sind, die sowieso immer aktiv dabei sind. Was nicht passt, wird weggelassen, und es folgt nichts daraus. Trotzdem glaube ich, dass man die Kinderperspektive auf Qualität in Kitas einfangen kann und dass es sinnvoll ist, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.

Aber nochmal zur Qualitätsdiskussion generell: In Brandenburg gibt es Leute, die sagen: Uns reicht das Geschwafel über Selbstbildungsprozesse von Kindern und Selbstfindungsprozesse pädagogischer Profis. Immer fallen Kinder aus besonders bildungsbenachteiligten Familien hinten runter, wenn Selbstbildungsprozesse im Vordergrund stehen. Auf diese Kinder guckt niemand. Man möchte die bildungsbenachteiligten Kinder besser fördern und findet es nötig, dass pädagogische Fachkräfte regelmäßig auf bestimmte Dinge achten und dafür sorgen, dass die Kinder Anregungen kriegen, geregelt und alle zusammen. Man argumentiert nicht aus einer kapitalistischen Wirtschaftslogik, sondern möchte, dass die Kinder, die hinten runterfallen, wenn es um Partizipationsprozesse und ähnliches geht, im Blick bleiben. Und man möchte wissen, was bei den Kindern am Ende ankommt. Wenn das dazu führt, dass bestimmte Beschäftigungen immer wieder stattfinden, dann müsse das sein, damit diese Kinder erreicht werden. Es sei eine wohlfeile, bildungsbürgerliche Idee, jedem Kind seinen Spielraum zu gewähren und dabei hinzunehmen, dass manche Kinder überhaupt nichts lernen. Ich finde, man muss diese Argumentation und das soziale Anliegen, dem sie entspringt, auf jeden Fall ernst nehmen.

Marie Sander: Der Alltag der Kitas, die ich kenne, zeigt aber: Wir müssen in die andere Richtung rudern. Es gibt immer noch zu viel Vereinheitlichung und Angebote für alle. Das, was die Brandenburger Leute fordern, gibt es noch so häufig, dass ich der Meinung bin: Wir müssen unsere Kräfte in die Gegenrichtung investieren.

wamiki: Du sprichst aus der Perspektive einer Kita-Leiterin. Politisches Handeln betrifft eine andere Ebene. Außerdem traut ihr euch – du und dein Team – etwas Vorgegebenes nicht zu tun, weil es nicht zu eurer Kita, euren Kindern, eurem Konzept passt. Und ihr könnt das begründen.

Yvonne Quittkat: Das beschäftigt mich immer wieder: Wie kommen pädagogische Fachkräfte dahin, ihr Handeln begründen zu können: Ich mache das so, weil…

Und: Was kann ein Kind jetzt an Unterstützung gebrauchen? Wie können Pädagoginnen das herausfinden? Im Umkehrschluss: Die Kompetenzabrechnung ist ja immer nur ein Ergebnis, sie sagt nichts über den Prozess.

wamiki: Über den Weg des Kompetenzerwerbs?

Yvonne Quittkat: Ja. In Berlin wird jetzt eine Tool-Box zu Mathe und Sprache entwickelt, die es Pädagoginnen erleichtern soll, Angebote zu machen. Da gruselt mich schon das Wort „Angebote“.

Andererseits: Es gibt noch zu viele Kinder, die hinten runterfallen, und es ist wichtig, das zu benennen. Dennoch frage ich mich: Ermöglicht eine Tool-Box, dass weniger Kinder aus dem Blick geraten?

Marie Sander: Mein Mann und meine Tochter arbeiten in der Schule. Beide sagen: Wenn man in den ersten Schuljahren mehr Zeit für den Erwerb mathematischer und sprachlicher Grundkompetenzen aufwenden würde, dann würde sich für viele Kinder die Möglichkeit ergeben, auch in anderen Bereichen kompetenter zu werden. Deshalb finde ich das, was die Brandenburger Leute sagen, doch bedenkenswert. Zwar bin ich mehr für die vielseitig gebildete Persönlichkeit, allseitig habe ich mir abgeschminkt, aber es könnte es ja sein, dass ein Fokus zu einer bestimmten Zeit später bessere Zugänge ermöglicht.

Frauke Hildebrandt: Wer weiß? In allen Bildungsprogrammen ist von kokonstruktivem Lernen und gemeinsam geteiltem Denken die Rede. Aus diesen Programmen schließt man höheren Ortes dann auf die Wirklichkeit und denkt: Wenn die Wirklichkeit nicht die Ergebnisse bringt, die wir wollen, liegt es sicher daran, dass die pädagogischen Fachkräfte machen, was in den Programmen steht. Das stimmt aber leider nicht. Diese guten Ideen sind noch nicht in der Breite umgesetzt. Trotzdem gibt es die Vorstellung: Wir haben das lange so gemacht – jetzt müssen wir das Ruder mal rumreißen. Und das gerade zu einem Zeitpunkt, an dem es vielleicht doch mal in die richtige Richtung gehen könnte. Fatal!

In den Kita-Konzeptionen steht ja genau das Gleiche wie in den Plänen. Wie man Papiere schreiben muss, hat man gelernt. Und dann denken die Leute natürlich, dass in den Kitas so gearbeitet wird. Dadurch entsteht eine schwierige Gemengelage, die nach außen hin schwer erklärbar ist.

Yvonne Quittkat: Ich sehe auch, dass da noch keine Verstetigung stattgefunden hat. Seit Jahren versuchen wir, miteinander zu klären, was Partizipation von Kindern ist, wie Erzieherinnen Dialoge mit Kindern führen können und wie man mit einem Beobachtungsinstrument wie dem Sprachlerntagebuch herausfinden kann: Was ist gerade los? Was erlebt ein Kind gerade? Aber das ist längst noch nicht allgemeine Praxis. Da müssen wir Fachwissen zur Verfügung stellen, statt das Rad zurückzudrehen und Häkchen zu setzen: Kann das Kind, kann das Kind nicht.

wamiki: Es ist also unsinnig, etwas Alt-Neues aus dem Boden zu stampfen, das letztlich nicht in der Praxis ankommt oder mit ihr wenig zu tun hat. Sinnvoller ist es vielleicht, die positiven Ansatzpunkte, die es gibt, auszubauen und zu festigen.

Yvonne Quittkat: Ja, denn ich befürchte, dass es in manchen Kita-Teams sogar sehr gut ankommt, wieder Angebote zu machen und beim Vertrauten zu bleiben.

Marie Sander: Das zeigt auch Corona. Manche Kolleginnen kamen mit dieser Freiheit a la „Lasst die Kinder erst mal machen, und dann gucken wir“ nie gut klar und finden, dass die Arbeit nicht befriedigend ist, weil man so schwer zu Ergebnissen kommt, die man abrechnen kann. Die Verregelung ist für sie ein angenehmer Nebeneffekt der Corona- Zeit: Endlich wieder mehr Ordnung, mehr Abstand, mehr Sortierung. Und alle wieder in ihren Gruppenräumen.

Frauke Hildebrandt: Im Prinzip geht es darum, nicht wieder eine neue Sau durchs Dorf zu jagen. Wir müssen thematisieren, was mancherorts schon geht: Bildungsprozesse systematisch gestalten. Wie kann man die Pädagoginnen dabei unterstützen? Wie kriegt man es hin, dass sie tun, was in den Plänen und Konzepten steht? Ich weiß es nicht.

In vielen Studien wurde zum Beispiel festgestellt, dass die Interaktionsqualität nicht mit dem Personalschlüssel korreliert. Und: Es liegt nicht an der Personal-Menge, wie partizipativ in der Kita gearbeitet wird.

Im Interesse der Kinder finde ich schon, dass die Erzieherinnen bestimmte Sachen einfach tun müssen – ob sie wollen oder nicht, ob ihre pädagogische Haltung noch von Erziehungsvorstellungen aus ihrer Kindheit geprägt ist oder nicht. Deshalb muss es klare Ansagen geben: Was geht und was geht nicht. Wie ein Standard beim TÜV, aber mit dem entsprechenden Handwerkszeug. Seien es Tool-Boxen oder etwas anderes. Doch daran fehlt es, während es alle möglichen schwammigen Normative gibt: Man soll die Kinder wertschätzen, ihnen auf Augenhöhe begegnen und so weiter. Kein Mensch weiß, was das konkret in dieser oder jener Situation bedeutet. Kurz: Ich würde nicht auf die Kinder gucken, sondern konkretere Anforderungen an die Pädagoginnen stellen.

Marie Sander: Ich habe den Eindruck, dass das reaktionär ist, was an Vorschlägen kam – abgesehen von wenigen sinnvollen. Und was wir nicht sinnvoll fanden, ist keine neue Sau, sondern eine alte, die wieder herumgejagt wird.

Wenn ich überlege, was mir hilft, die Arbeit mit den Kindern zu verbessern, dann waren das immer die Treffen im NOA, bei denen wir offen und kritisch reflektierten: Was machen wir eigentlich? Warum machen wir das? Wie macht ihr das? Danach konnte ich besser arbeiten. Deshalb denke ich, dass zu wenig reflektiert wird – bei Lehrern in Schulen, bei pädagogischen Fachkräften in Kindergärten. Es wird zu wenig über die eigene Arbeit gesprochen, obwohl das Befriedigung bringen kann.

In meiner Kita sprechen wir im Rahmen unserer Offenen Arbeit immer über ein Kind. Das finde ich oft sehr befriedigend, weil ich mitkriege: Wie sehen die Kolleginnen das Kind? Was ist unser pädagogisches Verständnis? Wir können darüber diskutieren und merken, ob jemand etwas anders sieht.

Ich finde auch, dass es ein Bedürfnis nach klaren Richtlinien gibt. Wir haben das bei der Ampel-Diskussion4 gemerkt, aber auch die Ampel kann man anhand bestimmter Vorgaben selbst modifizieren und gucken: Wie ist das bei uns? Nur wenn man das wirklich durchexerziert hat, dann versteht man es und steht entweder dahinter oder nicht. Also: Maßgaben finde ich gut, wenn man sie diskutieren und der eigenen Kita anpassen kann.

Frauke Hildebrandt: Natürlich gibt es viele Kolleginnen, die Lust haben zu reflektieren. Aber da ist das Entscheidende ja schon passiert! Marie, du weißt, wie du ein Gespräch über ein Kind führen kannst, ohne dass etwas Schlimmes passiert ist oder das Kind was gemacht hat. Dass man sich hinsetzt und fragt: Was macht denn der Peter jetzt eigentlich, womit beschäftigt er sich? Wie können wir ihn in dem, was er tut, unterstützen und eine Brücke zu dem bauen, was er noch nicht tut. Das ist Handwerkszeug, Technik und Prozessgestaltungswissen. Dir ist klar, dass man das machen muss, und du denkst gern darüber nach, was man anders machen könnte.

In Brandenburg bieten wir vielerorts Sprachberatung an und sind in Fortbildungen in Gruppen, Teams und auch übergreifend unterwegs. Dabei stellen wir fest: Es fehlt vielerorts trotz aller Anstrengungen eine Grundidee davon, wie man sich pädagogisch motiviert zusammensetzt und über die Kinder spricht, um Bildungsprozesse zu gestalten. Bei dir, Marie, ist schon so viel Werkzeug da, dass Reflexionsprozesse darauf aufsetzen können, und das bringt euch weiter. Mich bringt es auch weiter, wenn ich reflektiere. Aber Leute, die nicht ständig reflektieren, sind auf eine andere Weise in der Welt. Für sie kann es hilfreich sein, das Handwerkszeug des pädagogischen Denkens und Reflektierens zu erlernen. Ich warne davor zu glauben, dass das Reflektieren eine Kulturtechnik ist, auf die jeder Mensch einfach so zurückgreifen kann, ohne sie Schritt für Schritt erlernt zu haben.

Ich glaube, das ist wie bei der Partizipation: Man braucht eine ziemlich dicke, fette Basis an Grundüberzeugungen, Kenntnissen und Tools, wenn man in sinnvolle Reflexionsprozesse eintreten will. Das kann nämlich auch nach hinten losgehen.

Yvonne Quittkat: Reflektieren braucht einen Orientierungsrahmen, denn: Was sind die Ausgangsfragen? Die Gefahr ist nämlich, dass es sich im Subjektiven erschöpft: Wie finde ich das Kind? Wie findest du das Kind? Aber darum geht es nicht. Es muss beides zusammenkommen: der Reflexionsrahmen und die Kriterien, also der Orientierungsrahmen. Der ist meist nicht allen Fachkräften klar und deshalb nicht nutzbar.

Geht es um Qualitätsverbesserung, bin ich dafür, bei den Erwachsenen nachzujustieren, nicht bei den Kindern. Denn wenn wir Kompetenzen messen, landen wir wieder beim Trichter-Modell: Ich schiebe was rein, und dann kommt was raus.

Frauke Hildebrandt: Das müsste aber nicht so sein! Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Messung von Kompetenzen oder Interessen bei Kindern völlig unabhängig von dem stattfindet, was in der Kita passiert. Und aus dem Messen muss nicht folgen, dass man was in die Kinder reinschiebt, sondern dass man einfach zwischendurch immer mal guckt. Wenn man einen Hefezopf bäckt, schaut man zwischendurch in den Ofen: Wie ist die Temperatur, wie sieht der Zopf aus? Da schreit niemand gleich: Oh, Gott, jetzt messen die schon die Temperatur beim Hefezopf! Ich kann gar nicht mehr frei backen!

Theoretisch müsste es doch möglich sein, immer mal wieder zu gucken: Wie gelingt das, was ich mache? Aber ich habe die Hoffnung verloren, dass man das in den Köpfen von Menschen auseinanderdividiert kriegt. Deshalb würde ich davon abraten, an Kindern irgendwas zu messen, um die Qualität zu verbessern.

Und noch etwas: Wenn man die Ergebnisse bei Kompetenzen und Interessen von Kindern misst, um rauszukriegen, wie gut die Kita-Qualität ist, muss man wissen, dass ihre Kompetenzen und Interessen viel stärker vom Elternhaus bestimmt sind als von der Kita. Will man so etwas messen, muss man vorher die Anregungsqualität im Elternhaus messen, um herauszufinden, welchen Einfluss denn nun die Kita auf die Entwicklung von Kindern hat. Es kann zum Beispiel sein, dass eine super-gute Kita in einem bildungsbenachteiligten Umfeld nicht so gute Ergebnisse bei Kindern hat wie eine Kita, in der viele Eltern von morgens bis abends anregend mit ihren Kindern diskutieren. Das heißt für letztere: Die Kita schadet nicht, auch wenn sie schlecht ist, weil der Einfluss der Eltern so groß ist.

wamiki: Habt ihr eigentlich selbst Qualitätskriterien für eure Arbeit im Team diskutiert und festgelegt – unabhängig von den Vorgaben?

Marie Sander: Kriterien würde ich das nicht nennen. Aber wir haben uns konzeptionelle Gedanken gemacht, in verschiedenen Bereichen. Das sind dann Maßstäbe. Wenn wir sie angucken, sehen wir: Lügen wir uns jetzt in die Tasche? Müssen wir mehr machen? In manchen Bereichen wursteln wir uns durch, aber in Bereichen, mit denen wir uns genauer beschäftigt haben, würde ich das schon so sehen.

Yvonne Quittkat: Auf meiner Ebene waren es Kriterien des pädagogischen Handelns, die so nicht vorgegeben waren. Zum Beispiel: Was heißt es, sich Kindern gegenüber ethisch richtig zu verhalten? Die Reckahner Reflexionen5 waren dabei für mich ausschlaggebend und haben meine Fachberatungstätigkeit sehr beeinflusst.

Frauke Hildebrandt: Ich würde mich auf die Pädagoginnen konzentrieren, aber über Reflexion und biografische Arbeit hinausgehen und sehr deutlich formulieren, was geht und was nicht. Natürlich soll niemand das Reflektieren einstellen, aber klare Ansagen fehlen gerade, besonders in Sachen Partizipation. Da gibt es zu viel rosa Zuckerwatte. Klarheit hilft auch hier weiter.

Außerdem müssen wir viel stärker auf die Alltags-Interaktionen gucken. Viele Qualitätsmessinstrumente richten sich auf Spielsituationen oder darauf, ob die Waschlappen im Bad ordentlich hängen. Wie im Alltag in den Kitas geredet wird – darauf wird noch viel zu wenig geachtet. Auch in der Schule wird die Interaktionsqualität nie überprüft. Da geht es nur um Zensuren. Wie Erkenntnisse in die Kinder kommen, ob Lernprozesse den pädagogischen Standards entsprechen, die wir haben wollen, die wir für richtig halten, das interessiert am Ende niemanden, obwohl es in den Plänen steht.

wamiki: Wenn ihr die Macht und das Geld hättet, bestimmen und steuern könntet – was würdet ihr tun, um die Kita-Qualität zu verbessern?

Marie Sander: Ich glaube nicht, dass mir dieser Job liegt.

Yvonne Quittkat: Ich würde in Fortbildung investieren. Alle Fachkräfte bekämen eine Marte Meo-Ausbildung6. Außerdem würde ich die Praktika-Zeiten am Ende der Ausbildung auf ein Jahr verlängern.

Frauke Hildebrandt: Ich würde die Erzieherinnen viel besser bezahlen. Viele Fortbildungen würde ich streichen und deutlich mehr Hochschulausbildung anbieten. Dadurch kämen mehr Leute mit Hintergrundwissen und Reflexionsübung ins System und auch mehr Männer. Alles würde sich besser mischen, und die Anregungsvielfalt in den Kitas nähme zu. Aber am Bildungsverständnis der Kita wird festgehalten.

Doch das wird dauern. Was wir ändern wollen, ist ja nicht irgendwas. Es ist ein Menschenbild, das über Jahrhunderte anders tradiert ist.

wamiki: Man darf ja mal träumen…

_______________

1Empfehlungen der wissenschaftlichen Expertenkommission zur Bildungsqualität (Köller-Kommission). Der Abschlussbericht ist als PDF im Internet verfügbar unter: www.berlin.de/sen/bjf/Service/presse/abschlussbericht_expertenkommission_6-10-2020.pdf/

2 Kita-Qualität aus Kindersicht. Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

3 Netzwerk Offene Arbeit Berlin/Brandenburg

4 Verhaltensampel: In diesem Fall ein Instrument zur Verständigung im Team der pädagogischen Fachkräfte über ihr Verhalten gegenüber den Kindern. „Grün“ steht für pädagogisch richtiges, für die Kinder förderliches Verhalten. „Gelb“ steht für Verhaltensweisen, die im Team kritisch betrachtet werden. „Rot“ steht für pädagogisch schädliches Verhalten. Gerade die Auseinandersetzung mit dem gelben Bereich eröffnet Möglichkeiten des offenen Umgangs mit kollegialer Kritik.

5 Die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen sind zehn Leitlinien, die beschreiben, wodurch sich gute Beziehungen in pädagogischen Settings auszeichnen. Sie können Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften als Orientierung dienen.

6 Marte Meo ist eine Methode der Erziehungsberatung, bei der Video-Aufzeichnung zur Verhaltensbeobachtung und zum Lernen genutzt wird.

Frauke Hildebrandt ist Professorin an der Fachhochschule Potsdam und lehrt im Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften.

Yvonne Quittkat ist als Fachberaterin im Evangelischen Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord tätig.

Marie Sander leitet die Kita St. Thomas in Berlin-Kreuzberg.

„Normal“-Betrieb in Corona-Zeiten Das Hamburger Kinderhaus Osteresch befindet sich in einem Doppelhaus – viele kleine Räume, enge Flure, aber ein großer Garten. Wie gelang die Rückkehr in den „Normal“-Betrieb? Wie stellten die Eltern sich darauf ein? Was war in der Eingewöhnung zu beachten? Darüber berichten Heidrun Mildner, Sophia Tabratzis und Melina Bünger in einem wamiki-Gespräch….

Wie viel Partizipation ermöglichen pädagogische Fachkräfte, wenn sie in Krippen Essenssituationen gestalten? Prof. Dr. Frauke Hildebrandt, oft in Brandenburger Kitas unterwegs, erlebt immer wieder auch Essenssituationen, für die sie sich besonders interessiert, weil sie so aussagekräftig sind, was Partizipation anbelangt. wamiki-Redakteurin Erika Berthold hat mit ihr gesprochen.

Wie lernten Grundschulkinder, als die Schulen geschlossen waren? Was ermöglichten ihre Lehrer und Lehrerinnen? Wie wirkte sich der plötzlich erzwungene Umgang mit digitalen Medien auf beide Seiten aus? Friederike Sander, Grundschullehrerin in Nauen, berichtet in einem wamiki-Gespräch von ihren Erfahrungen. Weiter lesen…

Am Montag, den 27. April, begann die erweiterte Notbetreuung in der Berliner Kita St. Thomas, die zuvor geschlossen war. Wie viele der 40 Kinder tatsächlich kommen würden, war noch nicht klar. In einem wamiki-Gespräch erzählt Marie Sander von den ersten Corona-Tagen. Weiter lesen…

Eltern melden ihr erstes Kind in der Kita an, lernen die Leiterin und die Erzieherin kennen, die ihr Kind betreut, und erleben bei der Eingewöhnung, wie der Kita-Alltag aussieht. Natürlich möchten sie auch wissen, was passiert, wenn sie nicht dabei sind: Isst ihr Kind genug, schläft es mittags? Wird es in der Kindergruppe nicht übersehen?…

Nachdem das „Gute-Kita-Gesetz“ in Kraft getreten war, wurden Vertragsverhandlungen mit den Ländern über den Einsatz der Mittel geführt. Bremen unterzeichnete den Vertrag als erstes Land, verpflichtete sich, die Qualität und die Teilhabe in der Kindertagesbetreuung zu verbessern, und verfügt nun über 45 Millionen Euro. wamiki traf Christine Grotheer, Erzieherin und Mitglied im Personalrat des städtischen…

zuständig für Kinder und Gedöns oder Erzieherinnen auf der Rutschbahn nach unten

Nach wie vor werden Erziehrinnen und Erzieher nicht in dem Maße anerkannt, wie es diesem Beruf und denen, die ihn ausüben, zukommt. Im Gegenteil!

Im „wamiki“-Gespräch erklärt Dr. Elke Alsago, Referentin des ver.di-Bundesvorstands, welche Strategien der Abwertung bundes- und landesweit erfunden und durchgesetzt werden.

„Wir kümmern uns um die Kümmerer“, sagte Bundesfamilienministerin Giffey und versprach, sich für bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen einzusetzen.

Doch auf „kreativen“ Wegen und leisen Sohlen scheint sich das Gegenteil einzustellen.

Das stimmt, obwohl stets deklariert wird: Wir brauchen die Erzieherinnen und Erzieher, sie sind wichtig, sollen besser bezahlt werden und mehr gesellschaftliche Anerkennung bekommen. Guckt man sich jedoch an, wie die Politik agiert, dann sieht man: Systematisch wird Abwertung betrieben. Dahinter stecken der Ausbau der Kindertagesbetreuung und das Versprechen der ganztätigen Betreuung für Kinder vom ersten Lebensjahr an bis zum Ende der Grundschulzeit.

Nun heißt es: Wir wollen mehr Fachkräfte gewinnen. Es geht aber nicht um Fachkräfte, sondern um Arbeitskräfte. Deshalb wird die Ausbildung verändert. In Mecklenburg-Vorpommern erfand man eine Ausbildung, die sich „Erzieherin von Null bis Zehn“ nennt und vergleichbar mit der Sozialassistentin oder Kinderpflegerin ist. Anerkannt ist dieser Beruf übrigens nur in Mecklenburg-Vorpommern. Als ich dort eine Dame im Ministerium fragte, wie sie das findet, sagte sie: Gut, denn die Frauen sollen ja bei uns bleiben.

Was für ein übler Trick!

Ja. Man legt neue Sackgassen an – typisch für Frauenberufe, in denen die Karriereleiter ganz schnell endet. In diesem Fall geht es um Einengung und Bindung zugleich.

In Niedersachsen und Brandenburg wird Ähnliches diskutiert. Man versucht, die Ausbildung zu verkürzen – auch damit wertet sie man ab –, um mehr Frauen zu gewinnen, die diese Arbeit machen, und sie im Arbeitsfeld zu halten. Sie können dann weder das Bundesland verlassen noch in andere Arbeitsfelder der Jugendhilfe wechseln oder in der Eingliederungshilfe arbeiten. Das ist die eine Strategie.

Die andere Strategie der Länder ist: Sie verändern die Fachkraft-Definition. Jedes Land hat einen Fachkräfte-Katalog, der festlegt, wer als Fachkraft anerkannt ist und in den Einrichtungen arbeiten darf. In den 16 Bundesländern gibt es 16 unterschiedliche Fachkraft-Kataloge, die jetzt geöffnet werden, so dass sich eine Art Flickenteppich mit unterschiedlichen Definitionen ergibt.

Zwar werden Erzieherinnen überall als Fachkräfte anerkannt, aber alles, was sich darunter befindet, alle anderen Berufe oder Abschlüsse werden, was die Arbeit in Kitas anbelangt, unterschiedlich bewertet. Das Land Hamburg – ein Extrem-Beispiel – hat eine „Positiv-Liste“ darüber aufgestellt, wer in der Kita arbeiten darf. Zum Beispiel: Absolventinnen einschlägiger Studienrichtungen. Das geht ja noch. Erlaubt werden aber auch Absolventinnen irgendeines Studiums. Das kann dann eine Ökotrophologin sein oder eine Bauingenieurin. Diese Frauen absolvieren einen 160-Stunden-Kurs und sind danach anerkannte pädagogische Fachkraft für die Kita. Damit macht man den Beruf kaputt. Man fragt nicht mehr, welcher Berufsabschluss notwendig ist, sondern: Wer kann hier arbeiten, wen lassen wir zu?

Ist es völlig egal, wer in der Kita arbeitet?

Ja, auch Erziehungsberechtigte sind im Saarland und in Schleswig-Holstein anerkannt. Sie haben ja Kinder. Das reicht.

Bei Zusatzkräften sieht es noch skurriler aus. Da können Tagesmütter einsteigen und Menschen, die irgendeine Ausbildung oder Berufserfahrung haben, nicht nur eine einschlägige. Selbst die Bäckerei-Fachverkäuferin oder die Hebamme ist gefragt. Das heißt: Jede und jeder kann in der Kita arbeiten.

Genau das stand schon 2017 im Zwischenbericht der JFMK und der Länderarbeitsgruppe zum „Gute-Kita-Gesetz“. Der Begriff Fachkraft wurde dort folgendermaßen definiert: pädagogisch Tätige.

Wer soll das sein?

Jeder! Pädagogisch tätig ist fast jeder Mensch. Ich als Mutter bin pädagogisch tätig. Wenn jemand im Bus einem Jungen sagt, dass er die Füße vom Sitz nehmen soll, ist der auch pädagogisch tätig. So ein dehnbarer Begriff steht in den offiziellen Papieren, wenn es um die Qualität von Kindertageseinrichtungen geht.

Das ist ja ungeheuerlich!

Zwar wurden in dem Zwischenbericht einige Standards gut beschrieben, aber wenn man sich den Fachkraft-Kind-Schlüssel ansieht und die Definition von Fachkraft als „pädagogisch Tätige“ mitdenkt, dann führt das alles, was zuvor geschrieben wurde, ad absurdum, weil jeder in der Kita tätig sein kann.

Das spiegelt auch der Begriff „Kümmerer“ wider. Wenn Frau Giffey sagt: „Wir kümmern uns um die Kümmerer“, meint sie zwar die professionell Tätigen, aber ein Kümmerer kann jeder Mensch sein, aus innerem Antrieb oder weil er nett ist. Schon allein der Slogan von den Kümmerern zeigt, dass es nicht um Professionelle geht, sondern um Leute, die die Arbeit aus inneren Intentionen machen.

Da sind der „Kreativität“ ja keine Grenzen gesetzt…

Richtig. Das nächste sind die multiprofessionellen Teams. Träger sagen: Wir setzen multiprofessionelle Teams ein. Das hört sich toll an, bedeutet aber: Fachfremde werden auf Fachkraftstellen gesetzt. Neulich hatte ich das in einer kleinen Kita erlebt: vier Fachkräfte, zwei Gruppen. Zwei Fachkräfte waren Erzieherinnen, die anderen beiden waren Yogalehrerin und Förster. Das mag ja ganz schön sein, wenn alle da sind und man sich gut versteht. Aber lass mal eine Fachkraft ausfallen! Wenn dann ein Kinderschutz-Fall oder etwas anderes Gravierendes passiert, kann nur noch eine einzige Frau die Fäden fachlich zusammenhalten – bei immerhin 50 Kindern in der Einrichtung.

Dann ist die Kita nur noch eine Aufbewahranstalt.

Genau. Man überlässt es den wenigen Pädagoginnen, die noch da sind, alles zu ordnen, und bürdet ihnen die ganze Verantwortung auf.

Was sagen die Erzieherinnen dazu?

Natürlich merken die Kolleginnen das, diskutieren es im Netz und fragen sich: Warum habe ich eigentlich eine Ausbildung von vier, fünf Jahren gemacht, wenn eine Yoga-Lehrerin das nach 160 Stunden auch kann? Sie sind sauer, fühlen sich ausgenutzt, abgewertet und sagen sich: Da kann ich auch in einen anderen Arbeitsbereich gehen, in dem man meine Fachlichkeit anerkennt.

Wahrscheinlich bleiben viele Fachkräfte trotzdem, weil ihnen die Kinder und Eltern Leid tun.

Außerdem sind viele Erzieherinnen regional verankert, gerade auf dem Land. Sie arbeiten gern dort, wo sie wohnen, richten sich entsprechend ein, können ihre Berufstätigkeit mit dem Privatleben vereinbaren und sind dadurch gebunden. Viele haben selbst Kinder oder Eltern, die sie pflegen müssen. Also finden sie sich mit der Lage ab und lösen die Probleme individuell. Das verhindert letztlich auch Solidarisierung und politisches Engagement.

Was kann man tun? Resignierend mit den Schultern zucken und sagen: Ist eben so?

Es gibt Regionen, in denen sich die Kolleginnen zusammenschließen. Zum Beispiel in Bremerhaven. Dort laden sie Politikerinnen und Politiker ein, stellen Forderungskataloge auf und sind vor dem Rathaus präsent. Da wurde den politisch Verantwortlichen erst bewusst, wofür diese Frauen täglich zuständig sind. Sie machen alles! Wischen den Gruppenraum abends noch mal durch und räumen den Geschirrspüler ein, denn so eine Kita ist wie ein Haushalt organisiert, ohne Entlastung. Jetzt wird das auch im Rathaus diskutiert.

In Niedersachsen gab es die Aktion „Aufstehen für die Kita“. Da haben die Kolleginnen erfasst, ob sie die Aktivitäten, die sie planen, tatsächlich durchführen können. Das meiste fällt aus, stellten sie fest, weil sie immer Personallücken stopfen müssen. Damit sind sie an die Öffentlichkeit gegangen.

Teams könnten auch sagen: So leid es uns tut, liebe Eltern, wir können nicht mehr alles ausgleichen, sondern machen Dienst nach Vorschrift. Wenn die Kita um 17.00 Uhr schließt, gehen wir auch nach Hause und bleiben nicht bis um 18.00 Uhr zum Aufräumen.

Hat das schon mal jemand versucht?

Ja, Lehrer in Niedersachsen haben mal etwas Ähnliches gemacht. Man hatte ihnen mehr Stunden aufgebrummt, weil Lehrermangel herrschte. Da sagten sie: Das ist zusätzliche Arbeit, die wir neben dem normalen Unterricht organisieren müssen und keine Überstunden angerechnet bekommen. Deshalb machen wir alle jetzt zwei Jahre lang keine Klassenreisen mehr. Die Kinder waren enttäuscht, die Eltern waren nicht amüsiert und beschwerten sich im Kultusministerium. Das hat also schon etwas bewirkt.

Andererseits: So etwas öffentlich zu machen ist Arbeit. Man muss sich dafür engagieren, obwohl man schon am Limit ist.

Es ist noch nicht lange her, dass der Kita-Bereich die Öffentlichkeit entdeckt hat, zum Beispiel die regionale Presse…

Vor allem, wenn es etwas Schönes zu berichten gibt.

Ja, Erfolge tragen zum Renommee einer Kita bei. Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen – das ist eine ganz andere Sache. Da sind Verhaltensregeln zu beachten und…

… bestimmte Wege einzuhalten, sonst gibt es Ärger, verständlicherweise.

Herrscht eine Situation starken Mangels, haben Leiterinnen die Verpflichtung, dem Träger das anzuzeigen. Können Teams nicht mehr so arbeiten, wie sie müssten, die Aufsichtspflicht zum Beispiel nicht mehr erfüllen, müssen Leiterinnen das melden, und der Arbeitgeber muss den Mangel abstellen: eine Gruppe schließen lassen, Kinder nach Hause schicken lassen, die Öffnungszeiten verkürzen – das gibt es alles. Jedenfalls trägt der Arbeitgeber die Verantwortung und hat eine Fürsorgepflicht. In diese Pflicht müssen die Kolleginnen ihn nehmen, statt Probleme zu subjektivieren und zu sagen: Das regeln wir schon selbst.

Warum machen Kita-Leiterinnen das so selten? Vielleicht befürchten sie, dass gesagt wird: Die Frau hat ihr Team nicht im Griff.

Ja, aber das ist Quatsch und riskant! Das müssten sich Kita-Leiterinnen eigentlich selbst sagen. Letztendlich, wenn einem Kind etwas passiert und die Kolleginnen oder die Kita-Leiterin haben ihre Überlastung vorher beim Arbeitgeber nicht angezeigt, haften die Pädagoginnen. Daher ist Solidarität wichtig – die Solidarität der Leiterinnen eines Trägers und der Kolleginnen miteinander. Sie müssen feststellen: Wir können diese Probleme nicht lösen. Wie denn auch? Wo Schluss ist, ist Schluss!

Es gibt doch in jedem Land gesetzliche Vorschriften, was eingehalten werden muss…

Es gibt Länder, in denen Vorgaben deutlich formuliert sind. In Schleswig-Holstein nicht. Da macht das jede Kommune für sich. Man ist jetzt erst dabei, Standards für die Fachkraft-Kind-Relation zu entwickeln: eine Gruppe von 25 Kindern und 1,5 Erzieherinnen. Was 1,5 Erzieherinnen sein sollen, das weiß ich auch nicht.

In Niedersachsen wiederum gibt es Arbeitgeber, die sagen: Sobald der Schlüssel unterschritten wird, schließen wir die Gruppe, reduzieren die Öffnungszeiten oder schicken anderes Personal hin.

Wie geht es in den Ländern eigentlich mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ weiter? Angesichts der Personalsituation.

Wir haben den Eindruck, dass die Personalsituation die Länder nicht wirklich interessiert, wenn wir gucken, was sie machen. Fast alle Länder stellen die Elternbeiträge frei. Nur manchmal geht es um Leitungsressourcen oder die Freistellung der Leitung. Einige Länder verweben das mit Kita-Reformprozessen, zum Beispiel das Saarland und Rheinland-Pfalz. Wir wissen nicht genau, ob sich das aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ ergibt oder schon vorher geplant war und sie jetzt nur die Mittel umschichten. Beteiligungsprozesse finden fast nirgendwo statt, obwohl im Gesetz steht, dass die Sozialpartner beteiligt werden sollen.

Und was wird in den Kitas ankommen?

Wahrscheinlich nicht viel. Durch die Entlastung der Eltern – ich bin gar nicht dagegen – wird dem System viel Geld entzogen. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen wird eher steigen, und letztendlich stehen dafür überhaupt nicht genügend Mittel zur Verfügung.

Mich wundert übrigens, dass man nicht versucht, die Arbeitgeber in der Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Wieso beteiligen die sich nicht? Mein Mann ist Unternehmer. Er zahlt für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Kita-Gebühren. Sie müssen den Bescheid vorlegen, dann wird das Geld überwiesen. Es geht um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sagt mein Mann und findet, dass es seine Aufgabe ist, einen Beitrag dazu zu leisten. Kommt die Gebührenfreiheit, muss mein Mann nicht mehr zahlen. Wie unsinnig ist das denn?

Einerseits entzieht man dem System Geld, andererseits erhöht man die „Attraktivität“ von Kita-Plätzen, obwohl es zu wenig Plätze und Fachpersonal gibt. Die Lösung: Hinz und Kunz betreuen Kinder, ohne dass sie es können. Und alle sollen jetzt die Klappe halten, weil der Kita-Bereich so viel Kohle bekommt.

Es sind 5,5 Milliarden, und die Länder geben noch was dazu.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch subjektiviert, alles wird auf die Frauen, auf die Familien geschoben. Doch um Vereinbarkeit geht es nicht wirklich, sondern um Arbeitskräfte für die Wirtschaft. Angesichts dieses wahnsinnigen Ausbaus, der zu Konditionen stattfindet, die immer schlechter werden, fordert ver.di: Das ganze Geld, das aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ kommt, muss in den Ausbau des Ausbildungsbereichs investiert werden. Es muss in die Fachschul- und Berufsfachschul-Ausbildung fließen, es muss endlich eine bezahlte Vergütung geben, es müssen Formen entwickelt werden, wie Arbeitskräfte, die in anderen Branchen freigesetzt werden, diesen Beruf erlernen und nicht einfach nur angelernt werden, sondern Abschlüsse machen können – bezahlt über die Bundesagentur für Arbeit.

Wie sieht es denn mit der zweiten Initiative von Frau Giffey, der Fachkräfteoffensive, aus?

Frau Giffey sagt, dass sie 5.000 Ausbildungen durchfinanziert, und hat das an Kriterien gebunden, die wir zuvor diskutiert hatten. Aber auch das ist letztlich nur exemplarisch und deklaratorisch, denn der Effekt von 5.000 Ausbildungen ist angesichts der 85.000, die wir im Jahr brauchen, geringfügig. Viel wichtiger wäre, die Strukturen insgesamt zu entwickeln, das mit den Ländern auszuhandeln und in der Kultusministerkonferenz Druck aufzubauen.

Druck besteht ja eigentlich schon. Warum tut sich so wenig?

Weil es um den ganzen Ausbildungsbereich geht, der föderal organisiert ist und an den sich niemand herantraut, da er so zersplittert ist. Außerdem sind Erzieherinnen so etwas wie immerwährende Schülerinnen, denn die Berufspraxis ist an der Ausbildung komplett unbeteiligt. Alles wird von den Kultusministerien der Länder vorgegeben. Zwar werden Praktikantinnen in die Kitas geschickt, und manchmal dürfen Kita-Mitarbeiterinnen beratend tätig sein, doch die Hoheit hat die Schule. Sie nimmt die Prüfungen ab und sagt: bestanden oder nicht bestanden. So bleibt das Verhältnis von Erzieherinnen zur Schule immer gleich: Hier sind die Lehrerinnen, da die Schülerinnen, die keinen Einfluss auf die Ausbildung haben, weder mitbestimmen noch sich einmischen können. Deshalb gibt es auch keine Reflexion dieses Ausbildungssystems aus der Praxis heraus – weder von der Arbeitgeber- noch von der Arbeitnehmerinnenseite.

Und Berufsneulinge belasten die Teams, weil sie keine Praxiserfahrung haben, Fehler machen…

Genau. Das wäre ganz anders, wenn es Mitsprache oder Mitwirkung der Praxis gäbe. Dann könnte man auch die Ausbildung verändern und sagen: Wir setzen uns für bestimmte Inhalte ein, damit sie gelernt werden können. All das findet aber nicht statt.

Für den ganzen Bereich gibt es übrigens auch keine Berufsbildungsforschung. Das ist in den dualen Berufen anders. Da guckt man sich im Bundesinstitut für Berufsbildung an: Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie verändern sich technische Herausforderungen, gerade auf dem Gebiet der Digitalisierung? Wie muss die Ausbildung darauf reagieren? Neue Ausbildungsformen werden begleitet erprobt, ausgewertet, und die Ergebnisse werden mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen diskutiert. Das gibt es hier nicht.

Kann das auch daran liegen, dass am Ende der Prozesse keine Produkte stehen, die verkauft werden müssen? Wo es um Bildung und Sozialarbeit geht, stehen am Ende Menschen.

Ja, das kann sein. Aber es hat seinen Ursprung in den politischen Strukturen. Wirtschaft ist aufgrund ihrer Bedeutung bundesweit geregelt. Bildung ist föderal geregelt und bleibt in der Hoheit der Länder.

In der Wirtschaft haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Rechte durchgesetzt, vor allem in den Männerberufen. Die Männer haben sich nicht nehmen lassen, mitzusprechen. Vollzeit-Schulberufe sind vorwiegend Frauenberufe, und die strukturelle Benachteiligung dieser Berufe hält sich seit 150 Jahren. Deshalb spreche ich von immerwährenden Schülerinnen. Schon seit Ewigkeiten bringt man Frauen in die Situation abhängiger Schülerinnen, in der sie bleiben. In den meisten Gesprächen zwischen Lehrerinnen und Erzieherinnen zeigt sich dieses Gefälle. Man merkt schon am Habitus, wer sich wem in welcher Form unterwirft. Schrecklich!

Trotz solcher Initiativen wie „Ponte“ zum Übergang von der Kita in die Grundschule hat sich daran nichts verändert?

Nein, weil die Strukturen gleich geblieben sind. Auf der individuellen Ebene kann man durch Projekte etwas erreichen, aber tatsächlich würde sich nur etwas verändern, wenn man an die Struktur herangeht.

Das heißt:Wir haben einen mehrfach abgehängten Bereich, den Frauen-Bereich, in dem es um die Sorge für Kinder, Kranke und Alte geht. Frauengedöns! Sollen sie sehen, wie sie damit klarkommen. Außerdem: Erziehung kann doch jede! Gedöns kann jede! So ist es immer noch.

Interview: Erika Berthold und Lena Grüber

Foto: Addictive Stock / photocase.de

Dr. Elke Alsago ist Diakonin, Diplom-Sozialpädagogin, ehemalige Kita-Leiterin, Fachberaterin und Hochschullehrerin. Heute arbeitet sie als Referentin des ver.di-Bundesvorstands.

Am 1. Januar trat das Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz – vertraulich: „Gute-Kita-Gesetz“ – in Kraft. wamiki fragt: Was kann es? Was bringt es? Niels Espenhorst antwortet.

„Das sage ich dem Jugendamt“, drohen Eltern, wenn ihre Sprösslinge allzu sehr über die Stränge schlagen, oder Kinder, die sich gegen das elterliche Handyverbot wehren. Und häufig tut die Drohkulisse ihre Wirkung, denn man möchte lieber nichts mit dem Jugendamt zu tun haben – außer wenn man dort arbeitet wie Tanja Gehrt, nämlich im Sozialpädagogischen…

Habt ihr schon mal über eure Nationalflagge nachgedacht? Wie viele verschiedene Flaggen gibt es in eurer Gruppe oder Klasse? Gibt es unter euch Familien, die alte Wappen haben? Hat eure Familie, eure Kita, euer Hort oder die Schule eine eigene Flagge?

Nationalflaggen stiften Identität. Sie schließen ein und gleichzeitig aus. Die Nationalflagge ist ein symbolisches Objekt, das Macht trägt. Vor dem Hintergrund des unwürdigen Umganges mit Geflüchteten faszinierte die australische Künstlerin Sonja Hornung der Gedanke, diese symbolische Macht ad absurdum zu führen: Was wäre, wenn sich die Nationalflaggen komplett entleeren? Lena Grüber sprach mit der Erfinderin des Kunst-Projektes: Flaggen ohne Bedeutung

Wie bist Du auf diese Idee gekommen?

Ich bin 2012 von Australien nach Deutschland gekommen. Als ich das Land verließ, wurden gerade die Asylgesetze für die Einreise verschärft. Es hat mich irritiert, als erstes als Australierin identifiziert zu werden, weil ich diese Politik meines Heimatlandes nicht mittrage. Ich wollte ich sein – und nicht mit dieser australischen Politik verbunden werden. In Berlin angekommen erlebte ich den Marsch der Geflüchteten, bei dem Asylsuchende auf ihre rechtelose Situation aufmerksam machten. Das Thema Flucht und Grenzen war überall präsent in der Stadt. Und in mir. Ich fragte mich: Gibt es ein Symbol, das die nationalen Grenzen aufheben kann? Ohne, dass es jenseits der Realität ist? Ich wollte das bestehende System ersetzen und … fand einen Weg. Endlich!

Welchen denn?

Das symbolmächtigste Objekt für Nationalstaaten sind die Flaggen des Landes. Sie repräsentieren Millionen Menschen, die Landesgeschichte, besondere geografische Bedeutungen sowie Herrschaftsansprüche. Sie stiften Identität – schließen ein und gleichzeitig aus. Die Nationalflagge ist ein Objekt, das Macht trägt. Mich fasziniert der Gedanke, diese Macht ad absurdum zu führen, sie zu entblößen, sie zu knicken.

Also begann ich Nationalflaggen zu erforschen. Ihre Geschichte fand ich sehr spannend:

Zuerst gab es das Wappensystem, zum Beispiel mit einem Adler oder einem Schwert. Diese Wappen waren lokal gebunden, denn sie trugen Symbole der adligen Familien vor Ort. So konnte man gut unterscheiden, wer woher kam und welche Anrechte hatte. Als im 19. Jahrhundert die ersten demokratischen Staaten geschaffen wurden – zum Beispiel in Frankreich mit den Gedanken von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit – wurde das Wappensystem abstrahiert. So wurde das Dreifarbensystem – die Trikolore –erfunden. Die drei Farben standen für das Bürgertum und die Republik in Abgrenzung zur bisher vorherrschenden Monarchie. So konnte man schon an der Flagge erkennen, wer den Staat regiert.

Ich fand die Abstraktion von gesellschaftlichen Werten sehr spannend und fragte mich, wie weit ich diese Abstraktion wohl treiben konnte. Könnte ich auch eine Nationalflagge komplett entleeren und ihr damit jeden Sinn nehmen?

Und? Kannst Du alle Fahnen gleich machen?

Meine erste Idee war es, die Schatten der Flaggen zu fotografieren. Im Schatten lösche ich alle Farben und Muster gleichermaßen. So scheinen auch die unterschiedlichen Länder gleicher. Um die Schatten der Flaggen zu fotografieren, fuhr ich im Sommer durch Berlin und besuchte Botschaften. Daraus ist diese Bildreihe entstanden:

Wie unterscheiden sich die Flaggen? Was vereint sie? Könnt ihr erkennen, welche Flagge zu welchem Land gehört? Wie fühlt es sich an, wenn die Flaggen so aussehen? Was macht der unterschiedliche Untergrund? Und die unterschiedliche Schärfe des Schattens? Wehen alle Flaggen? Ist die Richtung, in die die Flaggen wehen, wichtig?

Als ich so Tag für Tag die Schatten der Flaggen sammelte, beobachtete ich, wie sie im Wind wehen. In Farbe, ganz in echt. Ich überlegte: Könnte man neben meinem kleinen Trick mit dem Schatten auch die echten Flaggen, die dort oben wehen, abstrahieren und entleeren?

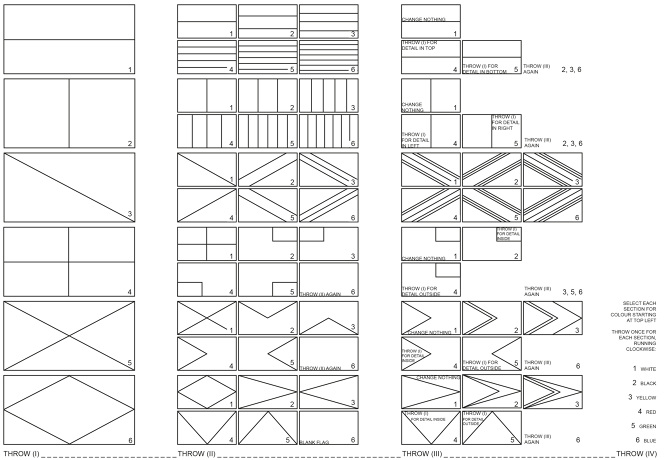

Ich malte die Flaggen einzeln auf und analysierte ihre Bestandteile. Kreuz, Balken, zwei Balken, Sterne, … Daraus entwickelte ich ein Würfelspiel, in dem in drei bis vier Schritten Farben und Muster einer neuen Flagge völlig zufällig entstehen. Und nicht historisch wachsen. Flaggen ohne Bedeutung.

Wollt ihr das auch ausprobieren? Hier gibt es das Flaggenspiel von Sonja: Ihr benötigt einen Würfel, Papier und Stifte, um die neue Flagge zu erschaffen. Beim ersten Wurf habt ihr das Grundmuster links. Dieses wird beim zweiten Wurf um das nächste Muster ergänzt und beim dritten Wurf um das dritte Muster. Danach erwürfelt ihr die Farbe.

Fragen zum Weiterspielen:

Welche Werte spiegelt diese Flagge für euch wider und warum? Gibt es Symbole, die ihr bevorzugt? Oder Lieblingsfarben? Wie würde eine Flagge aussehen, die eure Gruppe beschreibt? Wie eine, die eure ganze Einrichtung vertritt? Könnte es eine Flagge geben, die die ganze Welt repräsentiert?

Was bedeutet euch eine nationale Identität? Was bedeutet es heute zum Beispiel deutsch zu sein? Kann man nur eine Nationalität haben?

Schickt Sonja eure selbstgebastelten Flaggen. Findet ihr im Stadtraum ungenutzte Flaggenmasten, an denen ihr eure eigene ‚entleerte‘ Flagge hissen könnt?

Später habe ich die Flaggen erwürfelt und ca. 60 Stück selbst genäht. Diese habe ich den Botschaften angeboten als Ersatz für ihre nationale Flagge.

Meist lief die Kommunikation mit den Botschaften dann so ab: Ich bekomme einen Anruf. „Hallo, worum geht es denn genau?“ Ich erkläre mein Anliegen, die Flaggen zu tauschen. Große Verwirrung in der Konversation: „Was? Sie wollen unsere Flagge ersetzen? Durch eine Flagge, die keine Bedeutung hat?“

Es war immer sehr formell, vorsichtig und ernst. Die Sprache ist eine eigene Performance. Ich stieß gegen wahnsinnig großen Bedacht. Hier lernte ich, dass Staat auch eine Art von Performance ist und wenn man diese Performance nicht richtig ausführt, sie auch scheitern kann. Deswegen nehmen das alle sehr ernst. Außerdem gibt es viele Regeln und Gesetze zum Hoheitsgebiet der Botschaften.

Einmal wartete ich zum Beispiel vor der Botschaft von Kasachstan, und ich war relativ früh da, sodass der Schatten der Flagge zwar sichtbar war, aber innerhalb der Botschaft lag. Ich konnte ihn wegen des großen Zauns nicht von außen fotografieren. Also klingelte ich und fragte zunächst den Pförtner. Der holte den Botschafter, beide diskutierten lange miteinander und antworteten mir dann: „Nein, geht nicht, Sie dürfen hier nicht reinkommen.“ Ich wollte gehen, aber ich war so weit gefahren und wollte doch nicht aufgeben. Also blieb ich stehen. Die beiden rauchten eine Zigarette zusammen und kamen zurück zu mir. “Was wollen Sie jetzt noch?“ Ich: „Ich gehe doch nicht weg, ich will nur 10 Minuten hier rein, um die Flagge zu fotografieren.“ Sie überlegten, dann kam der Botschafter zu mir und sagte: „Ok, geben Sie mir Ihre Kamera und ich fotografiere das für Sie. Sie können mir sagen, wie Sie das genau haben wollen.“ Ich blieb vor dem Zaun, der Botschafter kam wieder, zeigte mir die Fotos und wir wählten das Beste aus. Die Staatsperformance wurde gewahrt und ich hatte, was ich wollte. Das sind für mich witzige Situationen, in denen sich Menschen trotzdem sehr menschlich verhielten. Ich habe es dann doch geschafft, einige Flaggen woanders aufzuhängen, z.B. vor mehreren ehemaligen Botschaftsgebäuden im Osten Berlins.

Was meint Sonja mit Staatsperformance? Kennt ihr besondere Regeln, denen Botschafter folgen müssen? Oder kennt ihr besondere Ausnahmen, die nur für sie gelten? Warum haben sie andere Regeln als wir?

Sonja Hornung (geb. 1987, Melbourne) ist bildende Künstlerin. 2010 schloss sie ihren Bachelor of Creative Arts mit Schwerpunkt visuellen Medien an der University of Melbourne ab. Sie ist Absolventin des Masterstudiengangs „Raumstrategien“ an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee (2016). Sie lebt und arbeitet in Berlin.