wamiki im Gespräch mit Mike Weimann, der vor fast über drei Jahrzehnten das ERZIEHUNG-MACHT-SPASS-POSTER (im Pädagoginnenmund auch das rote Sprüche-Poster genannt) erfand und es nun in die Sprachen der Welt übersetzt

Mike Weimann, Mitbegründer des Vereins Netzwerk Spiel/Kultur, gehört zu den Menschen, die bereits Ende der siebziger Jahre Jahren in Ostberlin „Erziehung“ hinterfragten. Er kritisierte die gängige Pädagogik und stritt gemeinsam mit der Gruppe Spielwagen für ein gleichberechtigtes Miteinander von Kindern und Erwachsenen. Mit ihren Spielaktionen reservierten die Spielwagner Straßen und öffentliche Plätze für das kindliche Spiel. Frei nach dem Motto: „Kinder brauchen Raum, Zeit, Zeug und Partner.“

Seit 1991 irritiert und begeistert Dein Poster Menschen aus verschiedenen Kulturen und Gruppen? Wie ist das Poster entstanden?

Mike: Wir hatten bei unseren Spielaktionen festgestellt, dass sich viele Leute um Zeit, Zeugs und Raum für Kinder kümmern. Aber zu selten über die Frage stolpern: Wie gehen Erwachsene eigentlich mit Kindern um? Wie ernst nehmen wir Kinder tatsächlich? Nach dem Ende der DDR konnten wir richtig losmachen. Also auch alternative Erziehungskonzepte, kritische Fragen um Gerechtigkeit und Menschenrechte außerhalb der Wohnungen öffentlich diskutieren. Aber wie, so überlegten wir, bringen wir Grundfragen in die Welt? Damals noch ohne Internet, soziale Medien usw.?

Das Beste, so schien uns damals, ist es, eine Ausstellung zu machen. Ein Element darin waren die Sprüche. Ich begann zu sammeln, Leute zu fragen… Die Liste wurde länger und länger… Irgendwann kam die Idee auf, daraus eine Fläche zu gestalten: ein Meer von Sprüchen. Ein uferloses Meer, in dem man Angst hat unterzugehen und fürchtet, nicht wieder lebend herauszukommen. Und so ist das Original für das Poster entstanden. Verschiedene Zeitungen – auch Eure früheren – haben es gedruckt.

… Dein Poster hat uns an all unseren früheren Arbeits- und Lebensorten über drei Jahrzehnte begleitet. Die Wirkung des Posters konnten wir immer wieder beobachten: Hinter der Flut von Sprüchen auf knallrotem Hintergrund verbirgt sich ein großes menschenrechtliches Thema.

Die Erkenntnis, dass ich Kinder so nicht behandeln darf, stellt sich beim Lesen beinahe wie von selbst ein. Ohne pädagogischen Zeigefinger. Wo gibt es sowas schon in der Pädagogik? Deshalb freuen wir uns um so mehr, dass Dein Original-Poster nun wieder erhältlich ist. Der Clou: Das Poster gibt es ab Juni in acht Sprachen der Welt. Wie kam es dazu?

Mike: Unsere Vision „Wir nehmen Kinder ernst und machen die Welt damit ein bisschen besser“ hat uns mit vielen kinderrechtlich interessierten Menschen zusammengeführt. Jenseits aller Grenzen. Gemeinsam haben wir zum Beispiel mit K. R. Ä. T. Z. Ä. (steht für das Kunstwort KinderRÄchTsZÄnker, mehr dazu auf: www.kraetzae.de, die Red.) zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt, zum Beispiel zum Recht jeden Kindes auf Bildung oder auch zum Wahlrecht für Kinder, u. a. Jahrzehnte bevor dieses ein Thema in der Politik wurde. Wir veranstalteten internationale Seminare und Exkursionen, diskutierten über demokratische Schulen, gründeten alternative Bildungsorte für Kinder, wurden Kita-Träger… Das rote Poster fand seinen Platz, in Deutschland wie in Italien oder Korea, es provozierte und belustigte zugleich. Und die Idee, es in andere Sprachkulturen zu adaptieren, lockte. So begannen wir, Sprüche in der jeweiligen Kultur zu sammeln. Was bedeutet zum Beispiel der im Deutschen verbreitete Spruch: Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich dir sage in anderen Sprachkulturen? Was sagen arabische Eltern jenseits der deutschen Tisch-Kulturen zu Kindern, wenn sie etwas von den Eltern Unerwünschtes tun wollen? In Ungarn heißt es zum Beispiel: Solange du mein Brot isst, hast du zu tun was ich dir sage. Das ist spannend gemeinsam herauszufinden…

Mike: Unsere Vision „Wir nehmen Kinder ernst und machen die Welt damit ein bisschen besser“ hat uns mit vielen kinderrechtlich interessierten Menschen zusammengeführt. Jenseits aller Grenzen. Gemeinsam haben wir zum Beispiel mit K. R. Ä. T. Z. Ä. (steht für das Kunstwort KinderRÄchTsZÄnker, mehr dazu auf: www.kraetzae.de, die Red.) zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt, zum Beispiel zum Recht jeden Kindes auf Bildung oder auch zum Wahlrecht für Kinder, u. a. Jahrzehnte bevor dieses ein Thema in der Politik wurde. Wir veranstalteten internationale Seminare und Exkursionen, diskutierten über demokratische Schulen, gründeten alternative Bildungsorte für Kinder, wurden Kita-Träger… Das rote Poster fand seinen Platz, in Deutschland wie in Italien oder Korea, es provozierte und belustigte zugleich. Und die Idee, es in andere Sprachkulturen zu adaptieren, lockte. So begannen wir, Sprüche in der jeweiligen Kultur zu sammeln. Was bedeutet zum Beispiel der im Deutschen verbreitete Spruch: Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich dir sage in anderen Sprachkulturen? Was sagen arabische Eltern jenseits der deutschen Tisch-Kulturen zu Kindern, wenn sie etwas von den Eltern Unerwünschtes tun wollen? In Ungarn heißt es zum Beispiel: Solange du mein Brot isst, hast du zu tun was ich dir sage. Das ist spannend gemeinsam herauszufinden…

Das klingt nach viel Arbeit. Wie findet Ihr diese Sprüche? Und gibt es Sprüche, die es in mehreren Sprachen in die Liste geschafft haben?

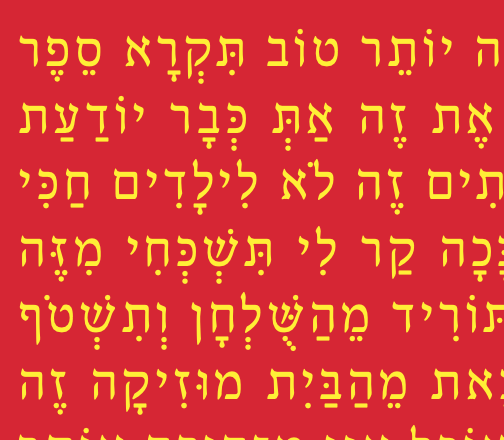

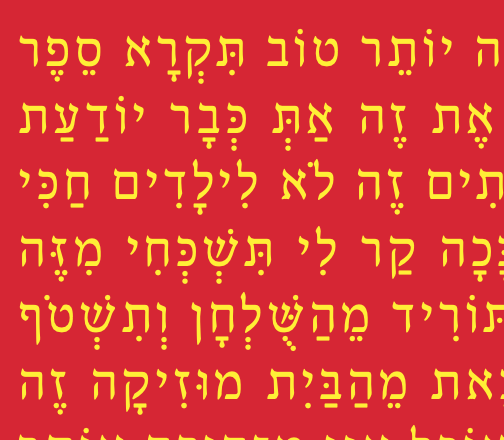

Mike: Ja. Die Sprüche werden nämlich nicht übersetzt, sondern pro Sprache gesammelt, analog und vor allen Dingen digital – über das Internet. Die Sprüche unterscheiden sich von Sprache zu Sprache und es fällt auf, dass manchmal die wörtliche Übersetzung und die Bedeutung nicht identisch sind. Auf Hebräisch sagen die Eltern zum Beispiel vor der Kasse im Supermarkt zu ihren Kindern: “Ich bin doch kein Rothschild.“ Was bedeutet das? Rothschild ist in Israel der Inbegriff von reich. Die Botschaft lautet also: „Du kriegst nichts, ich bin nicht reich.“

Mike: Ja. Die Sprüche werden nämlich nicht übersetzt, sondern pro Sprache gesammelt, analog und vor allen Dingen digital – über das Internet. Die Sprüche unterscheiden sich von Sprache zu Sprache und es fällt auf, dass manchmal die wörtliche Übersetzung und die Bedeutung nicht identisch sind. Auf Hebräisch sagen die Eltern zum Beispiel vor der Kasse im Supermarkt zu ihren Kindern: “Ich bin doch kein Rothschild.“ Was bedeutet das? Rothschild ist in Israel der Inbegriff von reich. Die Botschaft lautet also: „Du kriegst nichts, ich bin nicht reich.“

Es gibt viele Sprüche, die bisher in allen Sprachen vorkommen wie zum Beispiel: Kannst du nicht hören? Es gibt Variationen. Mehr oder weniger Gewaltandrohungen. Und alte Verbote werden gegen neue ausgetauscht. Statt früher: Stubenarrest! heißt es heute: Handyverbot! Manche Sprüche wie zum Beispiel: Mein liebes Fräulein! tauchen nur noch höchst selten auf.

In welchen Sprachen gibt es Dein Poster inzwischen?

Mike: In Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch und Griechisch. Ab Juni auch in Russisch und Türkisch. Weitere Sprachen sind in Arbeit. Einen Überblick darüber gibt es auf der Seite: www.gotobednow.com

Mike: In Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch und Griechisch. Ab Juni auch in Russisch und Türkisch. Weitere Sprachen sind in Arbeit. Einen Überblick darüber gibt es auf der Seite: www.gotobednow.com

Übrigens: Muttersprachler, die mitmachen wollen, sind gern gesehen – es sollen noch mehr Sprachen werden.

ERZIEHUNG-MACHT-SPASS-POSTER

Im wamiki-shop gibt es ab 1. Juni 2020 alle Poster von Mike Weimann in DIN A1, gerollt

zum Stückpreis von 6,– Euro

in den Sprachen: Deutsch (Original-Poster von 1991), Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch und Griechisch

sowie zum Setpreis von 40,– Euro

8 Poster in 8 Sprachen: (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Hebräisch und Griechisch)

zzgl. 5,– Euro für Versand in der Rolle

Bezug: www.wamiki.de/shop

Mike: Unsere Vision „Wir nehmen Kinder ernst und machen die Welt damit ein bisschen besser“ hat uns mit vielen kinderrechtlich interessierten Menschen zusammengeführt. Jenseits aller Grenzen. Gemeinsam haben wir zum Beispiel mit K. R. Ä. T. Z. Ä. (steht für das Kunstwort KinderRÄchTsZÄnker, mehr dazu auf: www.kraetzae.de, die Red.) zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt, zum Beispiel zum Recht jeden Kindes auf Bildung oder auch zum Wahlrecht für Kinder, u. a. Jahrzehnte bevor dieses ein Thema in der Politik wurde. Wir veranstalteten internationale Seminare und Exkursionen, diskutierten über demokratische Schulen, gründeten alternative Bildungsorte für Kinder, wurden Kita-Träger… Das rote Poster fand seinen Platz, in Deutschland wie in Italien oder Korea, es provozierte und belustigte zugleich. Und die Idee, es in andere Sprachkulturen zu adaptieren, lockte. So begannen wir, Sprüche in der jeweiligen Kultur zu sammeln. Was bedeutet zum Beispiel der im Deutschen verbreitete Spruch: Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich dir sage in anderen Sprachkulturen? Was sagen arabische Eltern jenseits der deutschen Tisch-Kulturen zu Kindern, wenn sie etwas von den Eltern Unerwünschtes tun wollen? In Ungarn heißt es zum Beispiel: Solange du mein Brot isst, hast du zu tun was ich dir sage. Das ist spannend gemeinsam herauszufinden…

Mike: Unsere Vision „Wir nehmen Kinder ernst und machen die Welt damit ein bisschen besser“ hat uns mit vielen kinderrechtlich interessierten Menschen zusammengeführt. Jenseits aller Grenzen. Gemeinsam haben wir zum Beispiel mit K. R. Ä. T. Z. Ä. (steht für das Kunstwort KinderRÄchTsZÄnker, mehr dazu auf: www.kraetzae.de, die Red.) zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt, zum Beispiel zum Recht jeden Kindes auf Bildung oder auch zum Wahlrecht für Kinder, u. a. Jahrzehnte bevor dieses ein Thema in der Politik wurde. Wir veranstalteten internationale Seminare und Exkursionen, diskutierten über demokratische Schulen, gründeten alternative Bildungsorte für Kinder, wurden Kita-Träger… Das rote Poster fand seinen Platz, in Deutschland wie in Italien oder Korea, es provozierte und belustigte zugleich. Und die Idee, es in andere Sprachkulturen zu adaptieren, lockte. So begannen wir, Sprüche in der jeweiligen Kultur zu sammeln. Was bedeutet zum Beispiel der im Deutschen verbreitete Spruch: Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich dir sage in anderen Sprachkulturen? Was sagen arabische Eltern jenseits der deutschen Tisch-Kulturen zu Kindern, wenn sie etwas von den Eltern Unerwünschtes tun wollen? In Ungarn heißt es zum Beispiel: Solange du mein Brot isst, hast du zu tun was ich dir sage. Das ist spannend gemeinsam herauszufinden… Mike: Ja. Die Sprüche werden nämlich nicht übersetzt, sondern pro Sprache gesammelt, analog und vor allen Dingen digital – über das Internet. Die Sprüche unterscheiden sich von Sprache zu Sprache und es fällt auf, dass manchmal die wörtliche Übersetzung und die Bedeutung nicht identisch sind. Auf Hebräisch sagen die Eltern zum Beispiel vor der Kasse im Supermarkt zu ihren Kindern: “Ich bin doch kein Rothschild.“ Was bedeutet das? Rothschild ist in Israel der Inbegriff von reich. Die Botschaft lautet also: „Du kriegst nichts, ich bin nicht reich.“

Mike: Ja. Die Sprüche werden nämlich nicht übersetzt, sondern pro Sprache gesammelt, analog und vor allen Dingen digital – über das Internet. Die Sprüche unterscheiden sich von Sprache zu Sprache und es fällt auf, dass manchmal die wörtliche Übersetzung und die Bedeutung nicht identisch sind. Auf Hebräisch sagen die Eltern zum Beispiel vor der Kasse im Supermarkt zu ihren Kindern: “Ich bin doch kein Rothschild.“ Was bedeutet das? Rothschild ist in Israel der Inbegriff von reich. Die Botschaft lautet also: „Du kriegst nichts, ich bin nicht reich.“ Mike: In Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch und Griechisch. Ab Juni auch in Russisch und Türkisch. Weitere Sprachen sind in Arbeit. Einen Überblick darüber gibt es auf der Seite: www.gotobednow.com

Mike: In Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Hebräisch und Griechisch. Ab Juni auch in Russisch und Türkisch. Weitere Sprachen sind in Arbeit. Einen Überblick darüber gibt es auf der Seite: www.gotobednow.com

Marie Parakenings, die Illustratorin der

Marie Parakenings, die Illustratorin der  Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das neuartige Coronavirus eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Und wie kann ich mich und meine Familie vor einer Ansteckung schützen? Wie kann man das Virus bekämpfen? Diese Fragen interessieren Kinder genauso wie Erwachsene. Der englische Verlag Nosy Crow hat zusammen mit Prof. Graham Medley von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie Lehrer*innen und Kinderpsycholog*innen ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das genau diese Fragen beantwortet. In verständlichen Texten – und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler – erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen. Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellen Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung.

Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das neuartige Coronavirus eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Und wie kann ich mich und meine Familie vor einer Ansteckung schützen? Wie kann man das Virus bekämpfen? Diese Fragen interessieren Kinder genauso wie Erwachsene. Der englische Verlag Nosy Crow hat zusammen mit Prof. Graham Medley von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie Lehrer*innen und Kinderpsycholog*innen ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das genau diese Fragen beantwortet. In verständlichen Texten – und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler – erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen. Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellen Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung.