Die Macht macht, dass der Wortklauber glitschige Finger bekommt. Man kann sie nicht fassen und sehen, nur spüren. Trotzdem kann man sie ergreifen und besitzen. Obwohl sie immateriell ist, kann man sich ihr nähern, denn sie hat eine Zentrale, in der ihre Schaltstellen sitzen, die den sogenannten Machtapparat bilden, in dem offenbar Macht hergestellt wird….

Gedanken zu einem unbeliebten Phänomen

Der Begriff Macht ist oft negativ besetzt.

Macht will in der Kita niemand haben, denn Machthaber sind per se die Bösen. Stimmt das?

***

Wer das Geld hat, hat die Macht, und wer die Macht hat, hat das Recht.

Ton Steine Scherben

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing.

Volksmund

Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.

Lincoln

Alle Macht den Räten!

Lenin

Macht verdirbt den Charakter nicht bloß. Sie ruiniert ihn nachhaltig.

Rudl

Der Starke ist am mächtigsten allein.

Schiller

Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut.

Börne

Die Macht soll handeln, nicht reden.

Goethe

Es mag so sein, dass Macht den Charakter verdirbt, aber Ohnmacht nicht minder.

Brandt

Der Größe Missbrauch ist, wenn von der Macht Sie das Gewissen trennt.

Shakespeare

Keine Macht darf über dem Recht stehen.

Cicero

Auf seinem eigenen Misthaufen ist der Hahn der Mächtigste.

Seneca

Wissen ist Macht.

Bacon

Wer den Daumen auf dem Beutel hat, hat die Macht.

Bismarck

Macht kaputt, was euch kaputt macht!

Ton Steine Scherben

Macht ist eine Leiter mit angesägten Sprossen.

Chesterfield

Macht ist das beste Aphrodisiakum.

Kissinger

Macht ist in dem Maße schlimm, wie sie unkontrollierbar ist, egal, wer sie ausübt.

Walser

Was ist Macht? Weiter lesen…

Gibt es zwei Seiten der Macht – eine helle und eine dunkle? Diese Frage bewegte die wamikis, als dieses Heft entstand.

Weiter lesen

Fotos und Text: Eva von Schirach

Im Garten der Kindheit gibt es nur dich und mich. Die Stadt wurde weggesprengt von einem Meteoriten. Ein Riese hat die Menschen aus den Trümmern gerissen und ins All geschleudert. Du bringst mir einen Hasen mit. Weil wir Tiere mögen. Ganze Wildschweine werden von uns verschlungen. Wir sind beide stark. Im Garten der Kindheit ist es total gerecht. Wenn du dich an keine Regeln hältst, dann halte ich mich auch an keine.

Im Garten der Kindheit gibt es nur dich und mich. Komm. Bleib.

Hau rein.

Mehr Sprache in Bild und Wort von Eva von Schirach auf: http://itsayorki.de/

mal stellen kann

MICHAEL KOBBELOER ZUM THEMA „INTERNET“

Wieso ist es eine Bildungsrevolution, dass die Tafel jetzt einen Stecker hat?

Wie lernt man besser – aus Erfahrung, aus Büchern oder aus dem Internet?

Wie viele Seiten Ihrer Konzeption haben Sie aus dem Internet kopiert?

Wie wird die pädagogische Diskussion über das Internet in 20 Jahren aussehen?

Angenommen, Sie könnten etwas aus dem Internet löschen – was wäre das?

Was im Internet stimmt mit Sicherheit?

Welche pädagogische Frage wird im Netz noch nicht beantwortet?

Welche Frage würde ein Kind stellen, wenn es Ihre Internetaktivitäten beobachten könnte?

Macht das Internet glücklich?

Wie viel intelligenter wären Sie heute, wenn man Ihnen das Internet verboten hätte?

Wie viel Wahrheit verträgt das Internet?

Wenn Google, Facebook oder Wikipedia rein pädagogische Plattformen wären – was würde man dort finden?

Wie viele „Likes“ bekommen Sie nach einem Arbeitstag?

Was könnte bei Wikipedia über Ihren Vorgesetzten stehen?

Wie schmeckt, riecht und fühlt sich das Internet an?

Wie viele Freunde im Internet haben Sie wirklich?

Angenommen, es gäbe kein Internet – würden wir dann mehr oder weniger miteinander kommunizieren?

Wie oft verwechseln Sie das Internet mit der wirklichen Welt?

Gäbe es Schwarmintelligenz – wie viel intelligenter wäre das Internet, wenn Sie „drin“ sind?

Foto: kallejipp/photocase.de

Was es nicht alles gibt! Man glaubt es kaum! Es erinnert doch manchmal schon an Schwarze Pädagogik! Episoden aus dem Kinderleben in Krippe, Kita und Grundschule, erzählt von Praktikantinnen, Erzieherinnen, Leiterinnen, Fortbildnerinnen und Eltern. Erika Berthold hörte zu und schrieb die Geschichten auf.

Ein Junge wird in eine Brandenburger Grundschule eingeschult. Am dritten Schultag findet er einen Stift nicht, traut sich nicht, die Lehrerin zu fragen, und läuft zu seiner Mutter, die zum Abholen gekommen ist.

Mutter und Kind gehen über den Schulhof. Es ist gerade Pause, viele Kinder tummeln sich auf dem Hof. Da entdeckt die Lehrerin die beiden und ruft: „Moritz, du bist doch ein Schulkind! Mit der Mama an der Hand – das geht ja gar nicht!“

Zettel mit Wörtern und Buchstaben führen Anna und Morkel zusammen, die schon eine ganze Weile keine Buchstabier-Anfänger mehr sind. Der Junge Morkel ist selten in der Schule. Mit Anna trifft er sich oft in seinem Baumhaus. Sie schreiben Zettel, erzählen Geschichten und teilen sich vieles entlang der Buchstaben mit. Assoziativ reihen sie Wörter mit denselben Anfangsbuchstaben aneinander: Unheil, Unglück, unhöflich, undankbar, Untergang.Morkel versteht etwas von Tieren. „Der Fuchs ist ein Hund, der sich wie eine Katze benimmt“, sagt er. Plötzlich verschwindet er und bleibt während des langen, kalten Winters unauffindbar. Obwohl Anna Spuren für ihn legt, antwortet er nicht. Im Frühling gibt es endlich ein Zeichen von ihm. Schließlich liegen Anna und Morkel Kopf an Kopf unter dem blühenden Baum, sehen zu, wie die Vögel ihre Nester bauen, und können ihr Leben weiter buchstabieren. Vielleicht ist das eine Liebesgeschichte für Kinder.

Die Bilder von Stian Hole sind faszinierende Collagen mit malerischen Elementen. Manchmal übersieht man sie fast, wie beim Baum im Frühling, der aus vielen Bäumen in verschiedenen Phasen des Ergrünens besteht. Man muss sich eigentlich keine Gedanken über das richtige Alter für dieses Buch machen. Wer es interessiert betrachtet, ist alt oder jung genug.

wamiki-Tipp: Hole, St.: Morkels Alphabet. Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger. Hanser 2016, 44 Seiten, 14,90 Euro. Ab 6 Jahren

Mit einer Prise Klamauk würzt Horst Klein seine Bilder zu den Wörtern, denen ein Buchstabe geklaut wurde, so dass statt der kleinen Maus auf der linken Seite rechts ein dicker, roter Kater am Grabstein von Speedy lehnt: AUS für die (M)aus! Die Bilder spinnen die Geschichten jeweils ein bisschen weiter, als es der Verlust eines Buchstaben vermuten lässt.Horst Kleins Humor und Illustrationsstil kann man getrost als schräg bezeichnen. So etwas erfreut Kinder, und sie merken kaum, dass sie dabei das Lesen und Buchstabieren lernen.

wamiki-Tipp: Klein, H.: Haltet den Die! Das verrückte ABC der geklauten Buchstaben. Klett Kinderbuch 2016, 64 Seiten, 9,95 Euro. Ab 6 Jahren

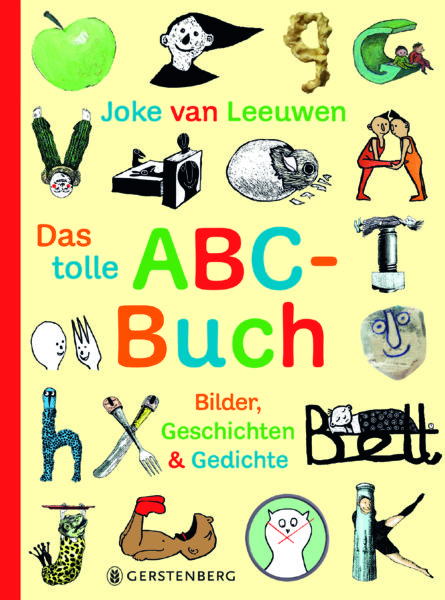

Joke van Leeuwen gibt mit ihrer unkonventionellen Art, Texte und Bilder ineinander zu verweben, ein weiteres Beispiel ihrer Kunst. Verspielt mischt sie Buchstaben, Farben und Zeichnungen. Damit bietet sie alles, was in gewöhnlichen Lesebüchern für Erstklässler nicht vorkommt: Die Buchstaben sind krumm, bucklig und ungleich groß, aber reden miteinander und kämpfen darum, in „Ein schönes Wort“ dabei zu sein. Immer kommt noch ein Buchstabe dazu: A + M + U + R. Als das T mitmachen will, befürchten die anderen, zu ARMUT zu werden, und sind dann froh, ein TRAUM zu sein. Es gibt kurze Comic-Strips, in denen sich Löffelino und Gabello darüber unterhalten, ob man das gerade gefundene Steinchen werfen oder behalten sollte. Löffelino findet „behalten“ schöner.

Joke van Leeuwen hat eine Vielzahl origineller Alphabete geschaffen, darunter auch das Turner-ABC. Gezeichnete und gemalte Turner bilden zu zweit oder zu dritt alle Buchstaben – zum Nachturnen. Mal nachdenkliche, mal komische kleine Geschichten und Gedichte bewegen sich zwischen Philosophie und Nonsens.

wamiki-Tipp: van Leeuwen, J.: Das tolle ABC-Buch. Bilder, Geschichten & Gedichte. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Gerstenberg 2016, 96 Seiten, 12,95 Euro. Ab 5 Jahren

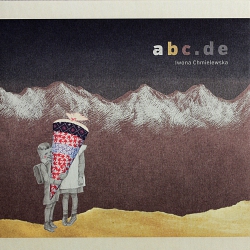

Die polnische Illustratorin Iwona Chmielewska – ihr Buch wurde von der Jury für den Jugendliteraturpreis 2016 nominiert – verbindet, „ausgehend vom Erfahrungshorizont von Kindern, alltägliche Begriffe wie Augenarzt, Brücke oder Bach mit der Vermittlung komplexen Wissens zur Kunst-, Musik- und Literaturgeschichte“. Es fordert Kinder heraus, die nicht genug von Buchstaben und Wörtern kriegen können – auch durch die Illustrationen, die geheimnisvoll, spielerisch und märchenhaft wirken –, denn es folgt keinem pädagogischen Ansatz mit typischen Vereinfachungen, sondern setzt auf künstlerische Elemente, um Zugang zu Schrift, Bild und Sprache zu ermöglichen.

Wer möchte, kann die Begriffe auch auf Englisch, Französisch und Polnisch lesen oder vorgelesen bekommen.

wamiki-Tipp: Chmielska, I.: abc.de. Gimpel Verlag/Verlag Warstwy 2015, 19,90 Euro. Ab 6 Jahre

I