Kirsten Fuchs erinnert sich an den Moment, als sie den Kapitalismus durchschaute.

Vielleicht beschäftigst Du Dich längst mit diesem Thema. Vielleicht hast Du das Thema gerade erst für Dich entdeckt, davon gehört oder gelesen und überlegst, wie Du es in Deine pädagogische Arbeit einbinden könntest? Wie auch immer – unser Planet braucht nichts so dringend wie Menschen mit Lust auf Alternativen – und 50, 100 oder 50000…

Vier Kinder präsentieren ihre Hab-Seligkeiten. Die Bilder entstanden für die Ausstellung: Was macht die Kuh im Kühlschrank? Mehr Info unter: wamiki.de/ausstellung/ Was ist Dein Lieblingsspielzeug? Womit spielen andere Kinder am liebsten? Wie viel Spielzeug ist genug? Was passiert mit Deinem alten Spielzeug? Woraus ist Dein Spielzeug gemacht? Kannst Du neues Spielzeug erfinden?…

etwas knistert

etwas stirbt

etwas grämt sich

etwas zirpt

etwas ist unbeschreiblich schön

und muss ohne grund zugrunde gehen

Kein Heft ohne Gedicht.

Aus: Jahrbuch der Lyrik 2000. Herausgegeben von C. Buchwald und R. Schrott. C. H. Beck Verlag 1999. Ausgesucht hat es Marie Sander.

Mit Geld, weiß der vorlaute Volksmund, kann man alles kaufen. Selbst der Tod ist nicht umsonst zu haben – er koste bekanntlich das Leben.

Ja, das Wort „kaufen“ hat es dem Volksmund angetan. Er nutzt es gern, um eine Art Inbesitznahme auszudrücken. „Den Halunken kauf ich mir“, verspricht er manchmal, obwohl er fürchtet, womöglich selbst in Besitz genommen zu werden. Etwa, indem er „für dumm“ verkauft wird – an wen und für welchen Betrag auch immer. Vorsichtshalber stellt er deshalb schon mal fest, er sei „verkauft und verraten“ worden. Das heißt: ER kann nichts dafür. Bei Behauptungen hingegen, die er nicht für glaubwürdig hält, knurrt er: „Das kauf ich dir nicht ab.“ Schlau lässt er offen, ob er alle wahren Behauptungen automatisch kauft und welchen Preis er dafür zahlt. Meist kauft er ein, der Volksmund. Nur selten kauft er ab, zu oder auf – das ist ihm zu differenziert. Da möchte er sich nicht festlegen. Noch seltener sagt er über sich oder andere Leute: Man habe sich durch sein Verhalten etwas erkauft. Jede Vorsicht lässt er fahren, wenn seine Kaufstätte ihn mit zwei Vorsilben ködert: Ab-Verkauf und Aus-Verkauf ziehen ihn magisch an; er verspricht sich, „Schnäppchen“ zu „erjagen“, stürzt los und hält an, um etwas zu „erstehen“. Da steht er nun, in einer langen Schlange wie zu DDR-Zeiten. Kommt er dran, „erwirbt“ er etwas, obwohl er doch selbst geworben worden war.

Obwohl er so gerne kauft, scheint unserem Volksmund das Wort inzwischen langweilig zu werden. Vielleicht fehlt ihm der gemütliche Kaufmann hinter dem Ladentisch. Deshalb sucht er Zuflucht bei neuen, klangvolleren Verben wie dem angesagten Wort „shoppen“, und statt des „Kaufhauses“ reizt ihn die „Shopping Mall“ oder das „Outlet“, obwohl dieses englische Wort nur „Rauslassen“ meint. Vielleicht will der Volksmund ja dort etwas rauslassen, das ihn bedrückt? Denen da oben unterstellt der Volks-mund gern bessere Kaufbeziehungen. Von nicht näher benannten Superreichen weiß er, dass sie Politiker kaufen, besonders schöne oder junge Prostituierte und treffsichere Fußballspieler. Nicht, dass der Volksmund solche Kauf-Ambitionen hätte. Aber ein bisschen neidisch ist er schon, oder? Fragt man ihn, schweigt er vielsagend. Aber den kauf ich mir schon, den Volksmund!

Foto: photocase.de

Musikalische Spielgeschichten sind fantasievolle Erzählungen, in die musikalische Elemente eingeflochten werden. Sie können im Alltag eingesetzt oder als Musiktheaterstücke aufgeführt werden. Die Kinder begleiten die Geschichten mit Instrumenten, rhythmischen Sprechgesängen, Tänzen, Liedern und Stimmklängen.

Los geht’s, und zwar mit der Geschichte vom Müllmump.

Das interaktive PDF bitte hier downloaden und mit dem kostenlosen Acrobat-Reader öffnen, um die integrierte Audiodatei abspielen zu können. Die Audio Aufnahmen nahmen die Autorinnen Eva Biallas und Dorle Räger gemeinsam mit ihrem Kollegen Kai Schnabel auf.

Audiofiles zum Download:

Ene Mene Müll

Rhythmusvers: Der Mump

Rhythmusstück: Anziehen

Melodie: Rumpelpum

Wie viele Teammitglieder müssen gegen Ihre Idee sein, damit Sie sie aufgeben?

Finden Sie Widerstand noch gut, wenn Sie die Synonyme lesen: Trotz, Starrsinn, Halsstarrigkeit und Bockigkeit?

Ist nicht Denken auch schon eine Form des Widerstands?

Für welches Ja schämen Sie sich?

Auf welches Nein sind Sie stolz?

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie oft brechen Sie die Regeln, die andere Leute aufgestellt haben?

Wie oft haben Sie schon erwogen, gegen Ihre Gedanken zu streiken?

Wie lange leben Sie schon im Widerstand gegen Ihre eigentlichen Bedürfnisse?

Wann sind Sie mutiger, allein oder in einer Gruppe?

Welche typische Handbewegung machen Sie, wenn Sie gegen etwas sind?

Wie gehen Sie mit dem Widerstand der Kinder um?

Wo lebt es sich entspannter, in der Mehrheit oder in der Minderheit?

Wenn Sie sich nicht an Regeln halten, dürfen das die Kinder dann auch?

An welche Regel haben Sie sich noch nie gehalten?

Foto: hannibie, photocase

Was es nicht alles gibt! Man glaubt es kaum!

Fündig wurde Erika Berthold diesmal im Märchenschatz der Gebrüder Grimm, die zwar als Horrorspezialisten bekannt sind. Aber so was? Hu!

Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helfen, und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.

Teaserfoto: flo-flash, photocase

Teuer muss nicht sein, aber kreativ! Michael Fink inspiziert Ausgesondertes, um nach Dingen zu suchen, die kaum etwas kosten. Weiter lesen…

Inside

Videospiel

Freunde ausschweifender Dialoge könnte „Inside“ enttäuschen: Das Spiel kommt ohne ein einziges Wort aus; die Handlung teilt sich nur über die Spielwelt und ihre Bewohner mit.

Unser Protagonist ist ein Junge, der dem Aussehen nach mit mindestens einem Bein noch in der Grundschule steckt. Auf sich allein gestellt, durchstreift er eine postapokalyptisch anmutende Welt, in der gesichtslose Erwachsene mit Spürhunden Jagd auf ihn machen. Versteckt sich der Junge rechtzeitig oder flieht, kann er seinem grausigen Ende entgehen.

Je tiefer wir in das fabrikartige Gelände vorstoßen, desto unheimlicher werden die Begegnungen mit den völlig empathielosen Figuren.

„Inside“ ist ein durch und durch bedrückendes Spiel mit einer unglaublich dichten Atmosphäre, die noch lange nachwirkt.

wamiki-Tipp: „Inside“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One hat noch keine USK-Kennzeichnung erhalten.

Persona 5

Videospiel

Eines Abends sieht unser jugendlicher Protagonist eine von einem Betrunkenen bedrängte Frau und eilt ihr sofort zur Hilfe. Sein couragierter Auftritt endet mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, da es sich bei dem Betrunkenen um einen einflussreichen Politiker handelt. Zur Strafe wird unser Held für ein Jahr nach Tokio zur Resozialisierung geschickt. Dort lernt er Altersgenossen kennen, die ebenfalls ungerecht behandelt wurden: Gewalttätige Volleyballtrainer, plagiierende Kunstlehrer und andere Schurken machen den Schülern das Leben schwer. Durch Widerstand erlangen sie die Fähigkeit, in die Gedankenwelt ihrer Mitmenschen einzudringen und das Schlechte auszumerzen.

Der packenden Story entsprechen der außergewöhnliche Grafikstil und der exzellente Soundtrack.

wamiki-Tipp: „Persona 5“ für PlayStation 3 und 4 hat die USK-Kennzeichnung „ab 16 Jahren“.

Watch_Dogs 2

Videospiel

Hacktivisten – ein Mix aus Hacker und Aktivist – sind Menschen, die nicht wegen des Geldes, sondern für sozialen Wandel aktiv werden. Weltweit bekannt wurde das Phänomen durch die Hackergruppe Anonymous, die korrupten Regierungen, Konzernen und Sekten wie Scientology den Kampf ansagte. Nach diesem Vorbild wurde das fiktive Hackerkollektiv DedSec gestaltet. Ein Mitglied dieser Gruppe ist unser Protagonist Marcus Holloway, der in San Francisco gegen das allgegenwärtige Überwachungssystem ctOS 2.0 kämpft, das jederzeit und unbeschränkt Zugriff hat: auf Verkehr, Telekommunikation, Bankwesen oder den mit WLAN ausgestatteten Kühlschrank zu Hause.

„Watch_Dogs 2“ greift ein kontroverses Thema unserer Zeit auf und verpackt es gekonnt in ein unterhaltsames Actionabenteuer.

wamiki-Tipp: „Watch_Dogs 2“ für PC, PlayStation 4 und Xbox One hat die USK-Kennzeichnung „ab 18 Jahren“.

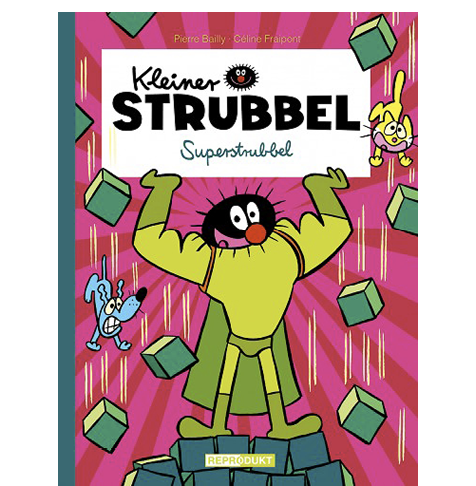

Strubbel ist klein und schwarz. Ganz allein zieht er in die Welt und hält die Augen offen. Diesmal ist er in einer Bauklötzchen-Welt unterwegs, durchschaut sofort, wie sie funktioniert, und trifft einen Supermann, der sich eitel in einem Schaufenster spiegelt. Als ein Kätzchen auf einer Bauklötzchen-Säule verzweifelt um Hilfe schreit, rührt sich der Supermann nicht. Doch Strubbel findet einen Weg, das Kätzchen zu retten. Beide sehen, dass sich plötzlich ein dicker, blonder Junge aus dem Supermannkostüm schält, seine Stelzen weglegt und die Luft aus dem Kostüm lässt. Strubbel darf auch so ein Kostüm ausprobieren, stellt aber fest, dass es unpraktisch ist.

Als ein kleiner Hund auf dem Klötzchenturm sitzt, wirft der blonde Junge sein Kostüm von sich und besteigt den Turm, kommt aber nicht hoch. Da zieht er die Würfel Stück für Stück unter dem Hund hervor, bis der in seinen Armen liegt. Als es notwendig ist, mobilisiert der Junge alle Kräfte und tut das Richtige. Keiner wird blamiert oder ausgelacht.

Der Comic ist knallbunt und grafisch schlicht gestaltet. Doch die Bildgeschichte ist durchdacht und so konstruiert, dass ihr Kinder ab drei Jahren folgen können. Älteren erschließen sich die raffinierten Feinheiten der Story: Wie rette ich jemanden ohne Leiter von einer senkrechten Säule?

wamiki-Tipp:Bailly, Pierre/Fraipont Celine: Kleiner Strubbel – Superstrubbel. Aus dem Französischen von Volker Zimmermann. Reprodukt 2017, 34 Seiten, ab 4 Jahren

Alle erstgeborenen Kinder erinnern sich an das Glück, die Eltern für sich allein zu haben – wenn Mutter und Vater gern Eltern wurden. Doch auf der zweiten Doppelseite schaut das kleine, rote Wesen namens Natalie skeptisch von links nach rechts, wo ein kleines blaues Wesen im Kinderwagen sitzt: „Dann kam Alfonso dazu.“

Friedlich spielen die Geschwister miteinander. Alles scheint gut zu sein. Nur dass Alfonso Natalies Sachen manchmal bekritzelt oder hineinbeißt. Und eines Tages sieht Natalie, wie Alfonso auf ihrem Lieblingsbuch herumkaut. „Alfonso, das macht man nicht“, sagt sie, obwohl das ihrer Gefühlslage kaum entspricht. Diese Lage hält sie in einem Bild fest: Ein winzig kleiner Alfonso geht in einem Wirbelsturm aus Erbsen zwischen zwei wilden Tieren unter. Dieser Wirbelsturm der Gefühle tobt in Natalie und verschont auch ihr Umfeld nicht. Doch schließlich verzieht er sich, weil Alfonsos Versöhnungsversuche Natalie erreichen. Sie verzeiht dem kleinen Bruder, und gemeinsam malen sie weitere Bilder. Ein Happyend, nach dem sich viele Geschwister sehnen, ein Buch für große Schwestern, die noch kein Verständnis für kleine Brüder aufbringen, und eine Anregung, wilde Gefühle in wilde Bilder zu verwandeln.

wamiki-Tipp: Hirst, Dasy: Alfonso, das macht man nicht! Aus dem Englischen von Sophie Birkenstädt. Aladin Verlag 2017, 36 Seiten, ab 3 Jahren, 14,95 Euro