Stell dir vor, du und deine drei Freunde – Do, Re und Mi – wollen ein Eis essen gehen. Aber sie haben schon wieder ihre Portemonnaies vergessen und du musst all dein Taschengeld ausgeben. Foto: Robin Schwarz, 2005 Landschaft Landschaftsfotografie ist deine Chance, die Natur neu zu erfinden. Hast du jemals die Landschaft gestaltet,…

Ach, du liebe Zeit – die Zeit ist paradox: Jeder besitzt welche, kriegt ständig neue – und murrt doch, keine zu haben. Will man sie jemandem stehlen, muss man sie selbst aufwenden. Zwar gilt sie als ausgesprochen kostbar, sogar als bares Geld – doch dem Erwerbslosen steht sie reichlicher zur Verfügung als dem Vorstandsvorsitzenden. Ihre Superkräfte zeigt sie, indem sie dahinfliegt, alle Wunden heilt, hoffentlich für uns arbeitet, aber den Wettlauf gegen uns immer gewinnt. Dabei verrinnt sie heimlich, still und leise, sodass wir uns fragen, wo sie geblieben ist. Gut, dass jede Zeit zu Ende geht. Und immer folgt eine neue.

Jeder Mensch, der mitten im Leben steht – und wer tut das nicht? – hat eine Beziehung zur Zeit, aber wir PädagogInnen haben eine besonders intensive. Zwar sprechen wir vom Raum als „drittem Erzieher“, aber die Zeit ist der „vierte Erzieher“. Leider lässt sie sich nicht so bedeutungsvoll ausdifferenzieren wie der Raum, den es im Kindergarten als Bau-, Rollenspiel-, Tobe- oder Forscher-Raum gibt und in der Schule gar als Kunst-Raum. Zeit gibt’s nur ganz prosaisch zum Ankommen, Schlafen und Aufräumen.

Interessant ist: Während die Räume fast alle offene Angebote machen wollen, haben die Zeiten klare Vorstellungen über ihre Zwecke: In der Ruhezeit wird geruht, in der Lesezeit gelesen, und bei der Mahlzeit sollen fleißige Zähne Speisen zu Brei zermahlen. Nur eine Zeit macht eine Ausnahme und bestätigt damit die Regel: In der Freizeit muss man nichts tun, aber man kann…

Weil wir so viele Zeiten erfunden haben, müssen wir ständig an deren Vergehen erinnern, denn unser kindliches Gegenüber denkt zwar über alles nach, nicht aber über die Zeit. „Es ist höchste Zeit“, gemahnen wir den Nachwuchs beim morgendlichen Bummeln und unterstellen ihm, wenn er verspätet heimkommt, die Zeit vergessen zu haben. „Uns läuft die Zeit davon“, klagen wir als verantwortungsbewusste PädagogInnen, quält uns doch die Vorstellung, kostbare Zeit zu vergeuden und womöglich nicht allen Lernstoff ausgekippt zu haben, bevor

sich ein kindliches Zeitfenster wieder schließt. Kein Wunder, dass wir erst abends bei einer Tasse „Zeit für mich“-Tee zur Ruhe kommen.

Verlassen wir den trüben pädagogischen Alltag, um kurz vorm Ende der für diesen Text veranschlagte Lesezeit zwei weitaus prachtvollere Zeit-Räume – es gibt diese Kombinationen beider Dimensionen tatsächlich – aufzusuchen: Je nach Standpunkt begeistern Vergangenheit und Zukunft manch einen weitaus mehr als die öde Gegenwart, die schon vom Wort her unsympathisch an Haus- oder Zeugwart erinnert. Für den Mittelalter-Freak oder den verbiesterten Reichsbürger ist die Vergangenheit „Zeit für mich“, während Technik-Gläubige sich nach intelligenten, mit der Tapete und allerlei Außerirdischen vernetzten Kühlschränken sehnen und sich in eine Zukunft wünschen, die andere Leute sich ausdenken, um ordentlich Kohle zu machen.

Lassen wir die Narren hoffen und harren. Inzwischen nutzen wir unsere Zeit, um uns eine Zukunft und erst recht eine Gegenwart zu zimmern, die wir gut finden. Es ist an der Zeit – und wir haben zum Glück alle Zeit der Welt.

Josef Reding Weiter lesen

Ende Oktober 2016, kurz vor der Zeitumstellung, sitzen drei Frauen, in rote Decken gehüllt, auf einem Boot im Berliner Urbanhafen. Über den kalten Himmel ziehen weiße Wölkchen, von der untergehenden Sonne beleuchtet, und spiegeln sich im Landwehrkanal. An diesem Ort, wie aus der Zeit gefallen, denken Dr. Christa Preissing, Udel Best und Erika Berthold über…

Zwei Mädchen aus der Düsseldorfer Kita „Vorstadtkrokodile“ hatten eine Galionsfigur für ein Piratenschiff gebaut: die Meerjungfrau. Sie war Teil eines Projekts, das Kinder verschiedenen Alters beschäftigte und den Gruppenraum in ein Meer verwandelte. Mit Wellen, die sich aufbäumen, mit allerlei Getier und einem Piratenschiff. Auch die Erzieherinnen hatten etwas zu tun. Weiter lesen…

Kreatives Arbeiten mit den Büchern des Ateliers Flora Weißt du eigentlich, wie dein Name rückwärts klingt? Ist in Australien unten oben und oben unten? Wann ist ein Tag ein verdrehter Tag? Wie sieht die Welt aus, wenn ich an einer Turnstange hänge? Was passiert, wenn ich den Tag am Abend beginnen lasse und wie…

MICHAEL KOBBELOER ZUM THEMA „MACHT“ Weiter lesen

Was es nicht alles gibt! Man glaubt es kaum! Episoden aus dem Kinderleben in Krippe, Kita und Grundschule, erzählt von Praktikantinnen, Erzieherinnen, Leiterinnen, Fortbildnerinnen und Eltern. Lena Grüber hörte zu und schrieb die Geschichten auf. Weiter lesen

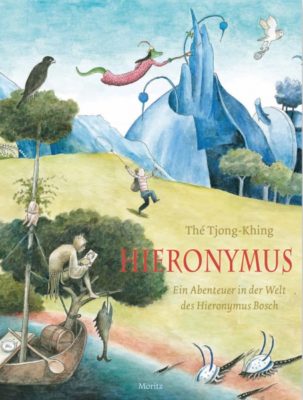

Ein Land voller Dämonen, Ungeheuer und fantastischer Geschöpfe tut sich vor dem kleinen Hieronymus auf, der aus großer Höhe ins Wasser fällt. Bei seinem Sturz verliert er Rucksack, Kappe und Ball, die von den seltsamen Wasserwesen sofort geklaut werden.

Wieder hat der Illustrator Thé Tjong-King ein Wimmel-Buch ohne Worte geschaffen. Man kann den drei Gegenständen und dem Jungen folgen, darf deren Spuren nicht verlieren, muss alle Hinweise richtig deuten und kann abenteuerliche Szenerien voller Details entdecken. Der erwachsene Mitschauer bemerkt schon bald, dass die Wesen der auch nach 500 Jahren noch rätselhaften Bildwelt des Hieronymus Bosch entstammen. Kinder kennen sie noch nicht, begegnen ihnen aber später vielleicht wieder, und dann fällt ihnen auf, dass es solche Wesen schon gab, lange bevor sie die Bildwelten der fantastischen Literatur oder der Videospiele bevölkern.

Zu hoffen ist, dass Erwachsene sich nicht davon abhalten lassen, dieses Buch voller Fabelwesen gemeinsam mit Kindern zu bestaunen. Verraten sei: Die Guten siegen – wie in den alten Märchen.

wamiki-Tipp: Tjong-King, Thé: Hieronymus – Ein Abenteuer in der Welt des Hieronymus Bosch. Moritz Verlag 2016, 44 Seiten. Ab 5 Jahren

Ein Kind erzählt, wie der Krieg über seine Welt hereinbricht und schließlich den Vater mitnimmt. Die Mutter flieht mit dem Kind und seinem Bruder, verliert unterwegs immer mehr von ihrer Habe und versucht, die Kinder auf der Reise in ein fernes Land vor den Schrecken des Krieges zu beschützen. Als die kleine Familie an den Mauern einer Grenze und den Wächtern zu scheitern droht, rettet ein unbekannter Helfer sie. Später überqueren die drei unter großen Gefahren ein Meer. Das erzählende Kind beobachtet die Zugvögel am Himmel, die alle Grenzen überwinden können, und hofft, eines Tages mit seiner Familie eine neue Heimat zu finden.

Ein Buch voller wunderschöner Bilder, ästhetisch gestaltet – bis hin zu dem schweren, matten Papier. Ein Kunstwerk.

wamiki-Tipp: Sanna, Francesca: Die Flucht. Aus dem Englischen von Thomas Bodmer. NordSüd Verlag 2016, 48 Seiten. Ab 5 Jahren

Bei ihren Spielen im Sandkasten träumen ein kleines Mädchen und seine Freunde, drei Schweinchen, von der Zukunft: Wenn sie groß sind, wollen sie Feuerwehrfrau, Polizist, Bauer und Zauberer werden. Dann werden sie den großen bösen Wolf nass spritzen, piksen und verschwinden lassen. Plötzlich hören sie den kleinen Wolf nebenan erbärmlich heulen. Als er sich beruhigt hat, droht er, dass er sie alle fressen wird, wenn er groß ist.

„Wenn wir groß sind“ ist die Geschichte von einem, dem alle nur Böses wollen. Kein Wunder, dass er schließlich ein großer böser Wolf wird! Diejenigen, die wissen, dass der Wolf Rotkäppchen fressen will und kleine Schweinchen besonders lecker findet, könnten sich fragen, ob es nicht die klassischen Vorurteile und Drohungen sind, die aus dem netten kleinen Wolf, der Kekse liebt, ein großes böses Untier machen.

Das witzig gestaltete, quadratische Papp-Bilderbuch erzählt seine Geschichte auf zwei Ebenen, bietet viel Gesprächsstoff und fordert die kindlichen Zuhörer auf, sich zu entscheiden, zu wem sie halten. Gar nicht so leicht…

wamiki-Tipp: Leroy, Jean/Maudelt, Matthieu: Wenn wir groß sind. Aus dem Französischen von Markus Weber. Moritz Verlag 2016, 26 Seiten. Ab 3 Jahren

Der berühmten Klassiker „Swimmy“ von Leo Lionnie – viele kleine Fische verlieren ihre Angst vor den großen Fischen – hat einen Nachfolger. In dem Papp-Bilderbuch „Der König der Meere“ fühlt sich ein Fisch als König: „Blubb blubb.“ Solche Geräusche sind die einzigen „Worte“ im Buch. Doch plötzlich kommt ein größerer Fisch und verschluckt den König. Dann naht ein riesiger Fisch, der den großen schluckt. Diesen Fisch holt ein gewaltiger Schwarm kleiner Fische ein und „verschlingt“ ihn.

Die Umrisszeichnungen der Fische auf weißem Untergrund sind extrem schlicht. Originell ist die Idee so lange nach Lionnis Bilderbuch zwar nicht mehr, aber immer noch überzeugend.

wamiki-Tipp: Imapla: Der König der Meere. Sauerländer 2016, 18 Seiten. Ab 3 Jahren