Was singen die wamikis beim

Fertigstellen dieser Ausgabe?

Ziemlich beste Nachbarn

Vom Teilen und Tauschen über gemeinsames Gärtnern bis zum großen Hofflohmarkt oder Straßenfest – die Möglichkeiten des nachbarschaftlichen Miteinanders sind vielfältig. Doch wie lernst du die Menschen in deiner Nachbarschaft kennen und findest Mitstreiter für gemeinsame Unternehmungen? -> nebenan.de

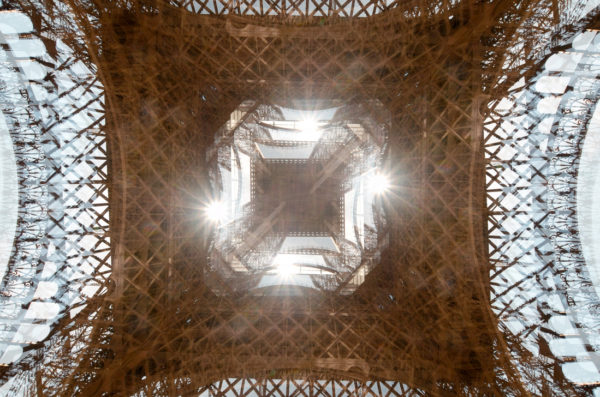

Perspektive wechseln

Faszinierend. Dasselbe kann aus

einer anderen Perspektive wie das

Gegenteil aussehen.

Ein Experiment zum Mitmachen!

Großstadttiere

Marie Parakenings, die Illustratorin der wamiki-Bilderrätsel, hat einen Guide und ein Memo-Spiel für Naturbanausen und Stadtkinder geschaffen: Wusstest du, dass zum Beispiel in Berlin neben aktuell 98.315 Hunden und 3,63 Millionen Menschen auch über 20.000 Wildtierarten leben – Arten, wohlgemerkt, nicht Exemplare! Ganz genau zählen konnte noch niemand so richtig. Fakt aber ist, dass sich nicht nur die menschlichen Bewohner an die Lebensbedingungen der Stadt angepasst haben. Vom Spatz, der sein Nest aus Zigarettenstummeln baut, zur Bahnhofsmaus, deren Verdauungssystem sich an Dönerfleisch angepasst hat, sind in unseren Großstädten eben alle irgendwie Lebenskünstler.

Marie Parakenings, die Illustratorin der wamiki-Bilderrätsel, hat einen Guide und ein Memo-Spiel für Naturbanausen und Stadtkinder geschaffen: Wusstest du, dass zum Beispiel in Berlin neben aktuell 98.315 Hunden und 3,63 Millionen Menschen auch über 20.000 Wildtierarten leben – Arten, wohlgemerkt, nicht Exemplare! Ganz genau zählen konnte noch niemand so richtig. Fakt aber ist, dass sich nicht nur die menschlichen Bewohner an die Lebensbedingungen der Stadt angepasst haben. Vom Spatz, der sein Nest aus Zigarettenstummeln baut, zur Bahnhofsmaus, deren Verdauungssystem sich an Dönerfleisch angepasst hat, sind in unseren Großstädten eben alle irgendwie Lebenskünstler.

Guide und Menospiel gibts hier: kulturverlag-kadmos.de

Selbstbild versus Fremdbild

Selbstbild versus Fremdbild

Was weißt du über dich selbst? Alles … meinen die meisten. Übertreibst du da nicht? Tatsächlich ist das Selbstbild vieler Menschen keinesfalls vollständig. Oft weiß das Umfeld Dinge über einen selbst, die wir persönlich gar nicht wahrnehmen oder von uns denken würden. Das Johari Fenster stellt diese Selbst- und Fremdwahrnehmung gegenüber. Eine Übung: karrierebibel.de

Coronavirus – Für Kinder erklärt

Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das neuartige Coronavirus eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Und wie kann ich mich und meine Familie vor einer Ansteckung schützen? Wie kann man das Virus bekämpfen? Diese Fragen interessieren Kinder genauso wie Erwachsene. Der englische Verlag Nosy Crow hat zusammen mit Prof. Graham Medley von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie Lehrer*innen und Kinderpsycholog*innen ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das genau diese Fragen beantwortet. In verständlichen Texten – und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler – erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen. Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellen Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung.

Das Coronavirus hat auch den Alltag von Kindern durcheinandergewirbelt und vieles auf den Kopf gestellt. Doch was ist das neuartige Coronavirus eigentlich? Was passiert, wenn jemand an Covid19 erkrankt? Und wie kann ich mich und meine Familie vor einer Ansteckung schützen? Wie kann man das Virus bekämpfen? Diese Fragen interessieren Kinder genauso wie Erwachsene. Der englische Verlag Nosy Crow hat zusammen mit Prof. Graham Medley von der London School of Hygiene & Tropical Medicine sowie Lehrer*innen und Kinderpsycholog*innen ein Informationsbuch für Kinder entwickelt, das genau diese Fragen beantwortet. In verständlichen Texten – und mit vielen Illustrationen von Axel Scheffler – erklärt es Kindern ab 5 Jahren alles rund um das Virus und seine Folgen. Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellen Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung.

Hier geht es zum Download des deutschsprachigen Buches:

Alltagsgegenstände für alle

Bei pumpipumpe.ch kannst du Sticker von Alltagsgegenständen bestellen. Klebe sie an deinen Briefkasten und lass damit deine Nachbarn sehen, welche Dinge sie von dir ausleihen können. So schonst du Ressourcen und belebst die Nachbarschaft! Besonders Mutige können sich in der digitalen Karte verorten und gucken, wo der nächste Tausch-Mensch ist. Mehr auf pumpipumpe.ch

Psychotest:

Psychotest:

Welcher „Corona-Typ“ bist du?

Nicht jeder Mensch geht gleich mit Krisen um. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Online-Projekts der Uni Köln mit dem Startup Psaichology kannst du herausfinden, was deine Persönlichkeit über den individuellen Umgang mit Corona verrät. Der Test dauert ca. drei Minuten und gibt konkrete Tipps, wie du den Herausforderungen begegnen kannst. Hier gibts den Test.

Wie kann die Corona-Krise enden?

Zu Corona wird klar: Virologen sind die neuen Influencer! Eine schöne Abwechslung, dass auch mal Wissenschaftler angehimmelt werden – sagt auch MaiLab in ihrem Video „Virologen-Vergleich“. In ihrem Video: Wie kann die Corona-Krise enden? wirft die Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin einen kritischen Blick auf die Corina-Krise, analysiert Szenarien der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie und stellt die Frage, die uns alle beschäftigt: Wie lange wird dieser Zustand noch weitergehen und wann ist die Pandemie beendet? Das Video auf YouTube <Ja! Gibt dort nicht nur Verschwörungsvideos… 😉 >